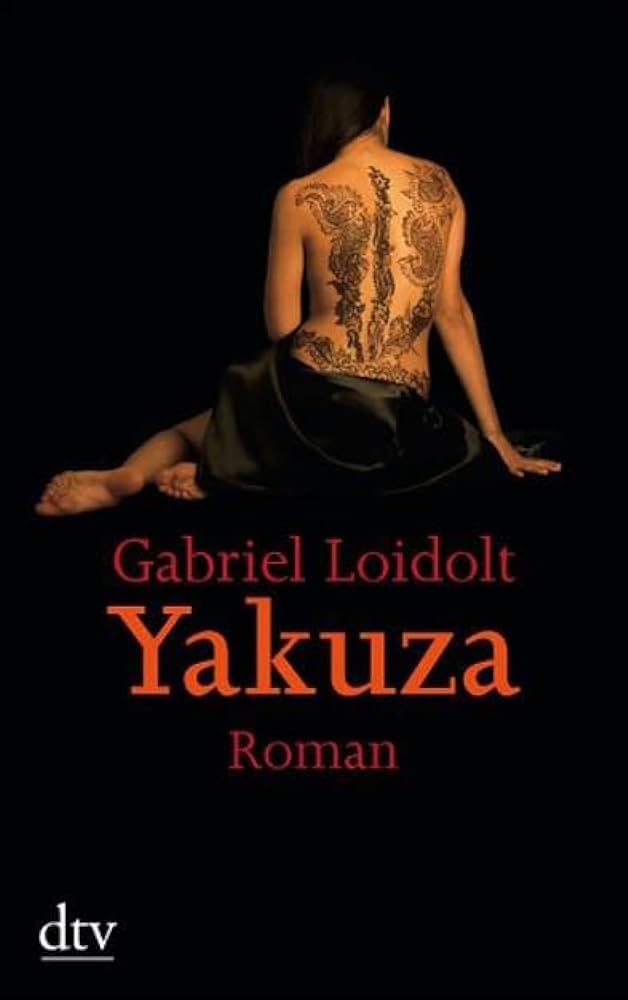

Ich-Erzähler und Hauptfigur von Yakuza ist ein österreichischer Tätowiermeister mit verbranntem Gesicht, der seine Kunst in Japan gelernt hat und offenbar allerhand dunkle Geheimnisse mit sich herumträgt. Er wird von einer geheimnisvollen Fremden mit slawischem Akzent gebeten, ihr ein riesiges Tatoo auf den Rücken zu stechen. Von der Vorlage bekommt er bei jeder Sitzung nur einen kleinen Teil zu sehen, sodass ihm erst am Ende der wochenlangen Prozedur klar wird, was für ein Bild er da unauslöschlich auf den Rücken der Fremden zeichnet.

In der Widmung nennt Loidolt das Vorbild für seinen knappen Roman: Tanizaki Jun’ichiro, den Klassiker der japanischen Moderne, der 1910 durch seine Erzählung Tätowierung berühmt wurde. Darin findet eine junge Frau erst durch die Spinne, die ihr ein sadistischer Künstler auf den Rücken tätowiert, zu ihrer wahren Natur als männermordende Nymphomanin. Genauso verwandelt auch in Loidolts Roman das entstehende Vexierbild auf dem Rücken der geheimnisvollen Frau aus dem Osten Künstler und Objekt, und auch stilistisch orientiert sich die minimalistische, von symbolgeladenen Details geprägte Erzählung deutlich am japanischen Vorbild.

Yakuza ist aber nicht nur von fernöstlicher Exotik geprägt, sondern mutet streckenweise geradezu heimelig an: Der Grant und das Leiden des Erzählers an seiner Heimat könnten österreichischer nicht sein. Dass der eigentümliche Reiz der strengen Hierarchien und so gewaltsamen wie genau reglementierten Rituale Japans ausgerechnet durch einen Ich-Erzähler namens Joseph Tschurtschenthaler vermittelt wird, sorgt für einen Verfremdungseffekt, der leicht ins Komische kippen könnte – was Loidolt aber konsequent vermeidet. Die Reflexionen und Erinnerungen des in seiner Kunst offenbar vollendeten, intellektuell aber eher einfach gestrickten Erzählers sind bitter, aber frei von jeder Ironie. Sympathie für den einsam vor sich hin schwadronierenden, offen frauenfeindlichen Tätowiermeister zu entwickeln fällt schwer. Dass er über die Hautqualitäten verschiedener „Rassen“ referiert, mag seinem Metier geschuldet sein, das Nachdenken über die Beschaffenheit weiblicher Brüste, die noch nie ein Kind gestillt haben, seinem dürftigen Sexualleben.

Irritierend sind Passagen, in denen er etwa nicht verstehen kann, warum „der von der Ehefrau unerwünschte Beischlaf mit ihrem Ehemann“ als Vergewaltigung gilt – wo doch so der biologische Zweck der Ehe untergraben werde. Dazu kommen noch oft banale, stereotypisierende Aussagen über Österreich und Japan. Doch auch wenn identifikatorisches Lesen von Yakuza kaum möglich ist und man bei der Lektüre immer wieder über Haarsträubendes stolpert – stimmig ist diese Erzählweise durchaus, sie passt sowohl zum verschrobenen Erzähler als auch zur sich krimiartig zuspitzenden Geschichte.

Mit Fortschreiten der Handlung wird die Knappheit der Erzählung allerdings zum Problem. Die Kundin aus dem Osten stellt sich als Opfer des russischen Turbokapitalismus heraus. Die Geschichte der begabten russischen Physikerin, die ihre Universitätskarriere abbricht und sich als Sexsklavin im Westen verdingt, um ihre verarmte Familie in Sibirien zu erhalten, wirkt wie ein Fertigteil-Melodram. Es bräuchte mehr als ein paar hölzerne Dialogzeilen, um eine solche Geschichte glaubwürdig zu schildern. Sie entspricht zwar der geistigen Schlichtheit des Erzählers, hat aber den Schönheitsfehler, gar nicht von diesem vermittelt zu sein, sondern von der Russin selbst – und die könnte über mehr Hintergrundwissen verfügen.

Auf den letzten Seiten beginnt man die Ironiefreiheit, die über weite Strecken eher eine Stärke des Romans zu sein scheint, schließlich doch noch zu bedauern – mit einer kräftigen Dosis Humor à la Quentin Tarantino ließe sich der Schluss von Yakuza nämlich leichter ertragen. Post von Josephs verstorbenem Tätowierlehrer aus Japan trifft ein, man vermeint beim Lesen die Geigen losheulen zu hören, die Engelsharfen schrummen im Hintergrund, alles wird gut. Karl May, um einen früheren Meister des Exotismus zu nennen, hätte es nicht kitschiger zusammengebracht.