Friedrich Achleitners Prosasammlung wiener linien spürt nun den Unannehmlichkeiten nach, die wir täglich nicht nur in U-Bahnen oder im Großraumwaggon der Bahn erfahren müssen, und begegnet diesen mit Scharfsinn und Sprachwitz. Vor Achleitners Wortattacken bleiben weder Walkmans, Diktaphone und Handys mit ihren allzu störenden Pieps- und Klingeltönen verschont, noch der gute alte Rucksack, der in unserer großstädtischen Gesellschaft zum Kontaktgerät schlechthin geworden ist, weil man damit „jedem richtig in den bart, verzeihen sie, jeder richtig in die schminke“ (S. 12) fahren kann. Mokierend äußert sich der Autor über die Geruchsbelästigung durch Leberkässemmeln oder Pizzaschnitten, der nur der aggressive Gestank eines nassen Bernhardiners neutralisierend entgegenwirken kann. Gewichtigen und raumfüllenden Menschen mit voluminösen Taschen wünscht der Autor mit einer „raumverdrängungssteuer“ zu begegnen. Doch vor den Leute, die „einfach so, als wäre es das selbstverständlichste der welt, als könnte dabei niemandem etwas auffallen, als würden sich andere dabei ebenso nichts denken, punktum, schluss, so, einfach so – die krone lesen“ (S. 16), weiß sich selbst Achleitner nicht zu retten. Da bleibt als letzter Ausweg nur die nächste Haltestelle, um fluchtartig die Bahn zu verlassen.

Wenn man schon keine Bücher mehr in öffentlichen Verkehrsmitteln lesen kann, dann sollte man wenigstens welche schreiben, um diesem Missstand literarisch zu begegnen. Achleitner gelingt dies mit seinen wiener linien nicht nur inhaltlich, sondern auch formal, indem er ein Buch geschrieben hat, das sich vorzüglich für die Lektüre in Bus, Straßenbahn oder U-Bahn eignet. Dafür spricht schon allein die Länge der einzelnen Kürzestgeschichten, die mühelos zwischen den Stationen zu bewältigen sind. Dass die Lektüre aufs Aussteigen vergessen lässt, spricht auch für die Texte, die man allzu gerne in einem Zug, in dem man ja sitzt, lesen würde.

Wie in Achleitners erster Prosasammlung einschlafgeschichten, mit der sich der Vertreter der Wiener Gruppe letztes Jahr auf der literarischen Bühne zurückgemeldet hat, drehen sich auch die 74 Miniaturen aus den wiener linien zum einen im Wortsinn um das, was sie bezeichnen, und werfen zum anderen einen kritischen Blick auf die scheinbaren Banalitäten des Alltags. An Ironie und absurdem Humor fehlt es dabei nicht, wenn Achleitner die beobachteten Merkwürdigkeiten des menschlichen Miteinanders skizziert.

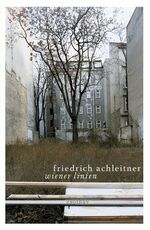

Dass sich der Großteil der Geschichten in Wien abspielt, hat seinen Grund, denn „alle wiener geschichten haben einen realen, ja einen naturwissenschaftlichen grund“ (S. 7). Wie der sagenumwobene Basilisk im Vorwort zu Achleitners Prosasammlung zu den Wurzeln seiner eigenen Geschichte zurückkehrt, um die Möglichkeitsformen aufzuzeigen, in denen er täglich aufs Neue erfunden werden kann, so demontiert auch Achleitner in und mit seinen Geschichten die Wiener Stadt, entkleidet und häutet sie, „bis alles in die erste welt einer lustvollen schöpfung zurückkippt“ (S. 92). So wird etwa das Haus in der Otto-Bauer-Gasse 22 abgerissen und zurück bleibt eine Leere, wie sie das Foto vom Titelbild zeigt: „eine ahnung von nichts. ausgeräumt. weg die zeit, weg die geschichte, weg die spuren eines über hundert jahre ineinander verpackten, verkeilten, verpappten wiener lebens. herrliche leere.“ (S. 40)

Der Autor zieht Linien durch die Wiener Stadt, legt Schnitte an, um eine Vorstellung vom Inneren zu bekommen, um in Erfahrung zu bringen, was „dahinter“ steckt. Dass dabei auch die U-Bahn „wie eine krakauer in der wurstschneidemaschine“ zerschnitten wird, bis sie die Station ganz verlassen hat, ist Achleitners Ironie geschuldet, mit der er jeglichen Verdacht auf philosophischen Tiefgang sofort mit absurdem Witz auslöscht. So entlarvt er auch das goldene Wienerherz als Metapher, den altklugen Sängerknaben als Legende und den arroganten Lipizzaner als Schnee von gestern. Nostalgisch darf man dabei schon werden, wenn selbst der Altbürgermeister zugeben muss: „wir sind doch alle nicht mehr das, was wir einmal waren“ (S. 35).

Es sind die scheinbar unauffälligen Begebenheiten und Begegnungen des Alltags, die den Grund für Achleitners literarische Miniaturen liefern. Von den zahlreichen Menschen, denen wir täglich auf der Straße, in der U-Bahn oder Straßenbahn über den Weg laufen, werden einzelne ins Visier genommen und schließlich zu Protagonisten, zu den Figuren seiner Geschichten. Und noch bevor wir uns durch die Beschreibung ihres Äußeren ein Bild von ihnen machen können und beginnen, uns für ihre Lebensgeschichte zu interessieren, steigen sie aus unserem Abteil aus, verschwinden sie aus unserem Blickfeld. Für einen Moment bleibt „eine leere zurück – mit haltestange“ (S. 51). Unsere Phantasie mag sich daran festhalten und die Geschichten in ihren Möglichkeitsformen weiterspinnen. In der Offenheit der Texte liegt der Reiz von Achleitners Alltagsgeschichten. Ein Genuss für Leser und Denker!