In der Diktion von Bernhard war der Dramaturg und Autor Hermann Beil sicher einer der wichtigsten Lebensmenschen des Theatermachers Claus Peymann. Über 25 Jahre haben sie gemeinsam Theater gemacht, zuerst in Stuttgart, dann in Bochum, schließlich in Wien und nun am Berliner Ensemble (genau nachzulesen ist all das in der Peymann-Biografie „Aller Tage Abenteuer“ von Roland Koberg). Am schönsten aber hat Ulrich Weinzierl die unterschiedlichen, sich bestens ergänzenden Temperamente der beiden zusammengefaßt: „Wenn Peymann fühlte, dachte Beil, wenn Peymann brüllte, schwieg Beil, wenn Peymann wütete, lächelte Beil, wenn Peymann ausritt, blieb Beil zu Hause.“

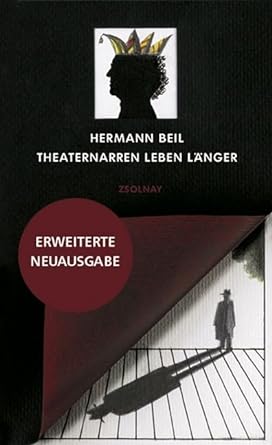

Man könnte ergänzen, wo Peymann gerne live vor Kameras und Journalisten gequatscht und sich erregt hat, da hat sich der ruhigere Beil lieber hingesetzt und selbst etwas geschrieben, etwa Kommentare in Zeitungen, eine Laudatio hier, eine Grabrede dort. In all seinen Texten hat der sanftmütige Beil, die gute Seele des Burgtheaters, stets einen liebevollen Ton angeschlagen und die kleine Form gepflegt. Auch sein soeben im Residenz Verlag herausgekommenes Wien-Abschieds-Buch „Theaternarren leben länger“, das 13 Jahre Burgtheater noch einmal Revue passieren läßt, besteht im Grunde aus Fußnoten. Seine Entstehung stellt man sich gerne etwa so vor: Hermann Beil, noch unschlüssig, ob er Peymann nach Berlin folgen soll, wartend, ob die Salzburger Festspiele ihn wollen, räumt seine Wohnung auf. Da fallen ihm alte Notizen in die Hände, oder kleine Zettelchen, die keinen Platz gefunden haben in der großen „Weltkomödie Österreich“. Schade drum, denkt er, wenn man sie einfach wegschmeißt. Beil überarbeitet die Notizen leicht und versammelt sie in einem Buch. „Theaternarren“, das sind gar nicht mal besonders närrische kleine Geschichten und flüchtige Beobachtungen, oft nur eine halbe Seite lang, maximal über zwei bis drei Seiten gehend, sie gleichen Tagebucheintragungen. Viele von den hier noch einmal herbeigerufenen Theatergeschichten kennt man allerdings bereits aus anderem Kontext und ausführlicheren Büchern.

Es treten auf in „Hundert und drei Geschichten aus dem Burgtheater“: der neue Vorhang des Burgtheaters („Jeder Vorhang ist noch eine Verheißung“; Wiener Theatereigenheiten wie das absolute Rauchverbot vor dem eisernen Vorhang, das im Fall von „Ritter, Dene, Voss“ durch einen Zwei-Kilo-CO2-Löscher gelockert werden konnte; Paula Wessely, die sagt, Berlin, das müsse man erst einmal „derpacken“; Taboris Hund Gobbo; natürlich Thomas Bernhards „Heldenplatz“ und damit die Erinnerung an eine Zeit, als ganz Österreich zur Bühne wurde, weiters all die „Skandale“ um Peymann, wie etwa sein berüchtigtes Interview in der „Zeit“ („Darf er sagen, was er denkt? Darf er so denken, wie er denkt?“ (…) „denn wenn es ums Burgtheater geht, gibt es kein Pardon, zumal in einem Land, in dem sich noch jeder für den jeweils besseren Burgtheaterdirektor gehalten hat“); wie Beil einen „Wiener Theaterpapst“ einfach „auslächelt“; warum Regisseur Einar Schleef im „Golem von Bayreuth“ ein Zeitungsbild von Marcus Omofuma aufgehängt hat; wie nach Beils Meinung FPÖ-Politiker am liebsten Subventionen vergeben würden („dabei alles zugleich sein: Zuhälter, Freier und Sittenpolizei“); wie er über Schubert staunt und schweigt, schweigt und lächelt; und und und.

Es sind keine besonders tiefschürfenden Geschichten, eher Randbemerkungen, es sind aber auch nicht unbedingt Theateranekdoten. Eher eine kleine kompakte Erinnerungshilfe. Was man noch länger behalten wird als die Geschichten, sind „Beils Geheimwaffen“, mit denen er noch jede Theaterkatastrophe im letzten Moment verhindern konnte. Endlich werden sie nun der Öffentlichkeit preisgegeben! Im Anhang finden sich drei von Beils legendären streitschlichtenden Theatertorten-Rezepten („Der Eisbrecher“, „Die Sportstücktorte“, „Die Tabori-Torte“). Alles in allem darf man keine große Überraschung erwarten und kein wichtiges Theaterbuch. Der Titel ist unbedingt ernst zu nehmen, ist man kein Theaternarr, der nicht müde wird, jeden Abend dieselbe Geschichte wieder und wieder erzählt zu bekommen, sollte man tunlichst die Finger von diesem Buch lassen.