Das erste Gedicht eröffnet einen frischen Zugang zu diesem Band, aber wohl auch zur Lyrik überhaupt. Das lyrische Ich lässt sich in die Daunen fallen wie vielleicht Kinder, ehe am Nachmittag die Polsterschlacht ausbricht. „sich rücklinges fallen lassen in das bett der poesie“ evoziert Schwerelosigkeit, Vertrauen in die Elastizität des Körpers und in eine Pose, die wohl einem gefiederten Wesen gleicht. Nicht nur beim Entstehen des Gedichtes ist diese poetische Haltung gefragt, die Leserschaft wird eingeladen, sich ähnlich luzid und leicht zwischen die Zeilen zu schlängeln.

Aus dieser Polsterlandschaft erheben sich fürs erste Indoor-Landschaften, etwa im Gedicht allein zuhaus (26). „sitze hinter / meinen zwei fenstern / und schaue aus mir hinaus. / bin glaspalast / hochsicherheitsgefängnis / goldenes schloss / und armenhaus – je nachdem. / draußen die menschen […].“

Ein Großteil der Texte kümmert sich um diesen Übergang von innen nach außen, von Stadt nach Land, von daheim nach draußen. Aber selbst die angesprochenen Gerätschaften oder Pflanzen sind nicht fix, im Übergang beispielsweise verfällt ein Tulpenstrauß während des Gedichts und wächst in den eigenen Tod hinein.

Manchmal sind Stationen schon vom Begriffsfeld her sehr lyrisch und diese Gedichte haben etwas von einem Selfie, wenn sich das lyrische Ich in einem Ambiente aus Venedig, Canale Grande, Lagune und Piazza zeigt. Dann wiederum tauchen überraschend russische Vögel auf und setzen sich ins nächstbeste Feld für ein Gedicht.

Gerade dieses ungezwungene, wie für einen beiläufigen Zuspruch Formulierte überrascht immer wieder, wenn sich ein Nachmittag in Komplementärfarben anbahnt, alte Bäume in einem Garten alles kurz in den Schatten stellen und jäh ein Hund vom Föhn stimuliert in den nächstbesten Nachtfetzen hineinbellt.

Was man für sich tun könnte, heißt so eine Ermunterung, worin sich das lyrische Ich nach all den Aufmerksamkeiten für alles rundum selbst belohnen sollte. „ich werfe / ein großes stück zucker / ins leben, / so dass es spritzt, / und rühre kräftig drin um.“ (71)

Christl Greller versöhnt mit ihrem „stadtseelenland“ scheinbar entlegene Gesichtspunkte miteinander, sie verbindet diese oszillierende Kultur zwischen Stadt und Land, ihre Gedichte setzen sich dem Unwetter aus, wenn dieses zur rechten Zeit kommt, und das lyrische Ich rettet sich verlässlich ins eigene Haus, damit der Schlaf daran arbeiten kann „was die götter uns gaben / den schmerz, die lust, das fest.“ (104)

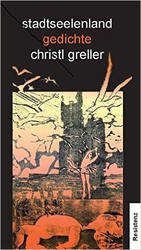

Stadtseelenland

// Rezension von Helmuth Schönauer

Ein Begriff, wenn man ihm genug Freiheit gibt, kann sich durchaus vor unseren Augen in ein Bild auflösen. „stadtseelenland“ trägt sogar die klassische Gliederung in Vorder-, Mittel- und Hintergrund in sich, und die Seele kann nach vorne und hinten ausgreifen und dabei stets ihr Wesen verändern. Christl Greller setzt ihre Gedichte als markante Postings auf die lyrische Fläche. Die Schlüsselwörter sind meist Unikate im Nominalstil (Amselseide), Aggregatszustände (andachtsgrün) oder Positionsangaben (am Canale Grande). Diese Überschriften sind wie in alten Schulheften unterstrichen und deuten darauf hin, dass hinter den gedruckten Ausfertigungen jeweils eine intensive Handschriften-Arbeit stehen dürfte.

Christl Greller Stadtseeland

Gedichte.

Linz: Resistenz, 2016.

106 S.; brosch.

ISBN: 978-3852852874.

Rezension vom 18.04.2016

Originalbeitrag. Für die Rezensionen sind die jeweiligen Verfasser:innen verantwortlich. Sie geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion wieder.