Diese Spannung auf der Handlungsebene löst der Text auf erzähltechnischer Ebene gleichermaßen ein: „Traum und Wirklichkeit verschieben sich ineinander.“ (S.59) So wie im Traumzustand vieles unklar ist oder bis zuletzt bleibt, wird auch im Text vorerst wenig preisgegeben, der Inhalt zeigt sich auch in seiner Form. Die Absicht des Textes scheint zu sein, in seiner Struktur das Traumhafte nachzustellen. So etwa wird der Name der Protagonistin erst in der Mitte der Erzählung genannt, was mit dem Kind tatsächlich geschehen ist, am Ende, und worum es bei dem Experiment wirklich geht, erfahren die Lesenden bis zuletzt nicht. Zwar werden Stoffe, die den ProbandInnen verabreicht werden, sowie Verfahren und Apparate beschrieben, was aber der Zweck der Versuche ist, erschließt sich nicht. Von einem „Verband aus Ärzten, Intellektuellen und Politikern“ ist die Rede, die Experimente an Kindern durchführen, illegal wie es scheint, weltweit agierend. „Amerika“ kommt ins Spiel, eine „Raketenstation“, „Fakten“, „Pillen“. Und immer dreht sich das Geschehen um das „Licht“, um die „Helligkeit“, mit der scheinbar experimentiert wird – ein sprechendes Motiv, obwohl vieles im Dunkeln bleibt.

Dennoch wird alles Wesentliche bereits auf der ersten Seite genannt und umrissen, und diese zentralen Bilder und Motive kehren immer wieder. In leicht abgewandelten Varianten gibt der Text scheinbar mehr vom Geschehen frei: die rollenden oder rotierenden Augen, die Karnickel, immer wieder Kinder, die Glaswände oder die Stille, die Größe der Sekunden. Und dieser Schleife, die nie wirklich mehr vom Inhalt preisgibt und nur so tut, als würde sie es, wird eine uneingelöste Erwartungshaltung zur Seite gestellt: Der Ausbruch, das dritte Kapitel der Erzählung, ist nicht die Flucht aus der Anlage mit dem erhofften Retter Bill oder die Rückholung des Kindes, sondern Saras Suizid.

Andere formale Mittel stecken die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit streng ab, wie die kursiven Textteile, die die Traumzustände darstellen und in einer zu erwartenden Ich-Perspektive erzählt sind, während der Fließtext die auktoriale Perspektive einnimmt. Werden sie hierdurch getrennt, so werden Erlebtes und Geträumtes von einem durchgängigen Präsens einander wieder angenähert. Ja noch mehr: „Ich kehre mich jetzt um, kehre mich von innen nach außen, und der Traum ist das Leben.“ (S.59) Und am Ende wird das „Nowwhereland“ zum „Nowhereland“.

Darauf läuft die Ohnmacht, in der sich die Protagonistin befindet, letztlich hinaus. „Ihr ist, als wäre sie gefangen in einem Grenzgebiet zwischen Schlafen und Wachen.“ (S.55) Was ist hier Traum, was Realität? Sara, das tote Kind, das nicht tot ist, wie sich herausstellt, Zoe und deren Kind, die Milchfrau, der Nachbar Dietrich, der Ex Sascha, Alex und Bill: All diese Personen könnten auch Teil eines Traumzustandes sein. Die wiederkehrende Projektion Saras in Zoe und ihr Kind, das gerne fliegen und dazu die Flügel anziehen möchte, ist ein zu sehr strapaziertes Bild, als dass ein solches – in welchem Kontext auch immer – noch funktionieren könnte. Setzt man es jedoch in diesen unentschlossenen, in den traumartigen Rahmen, so zeigt es seinen symbolischen Gehalt und legt jedwede Prägung solcher Symbole offen. Viele solche Bilder durchziehen den Text, und auf den ersten Blick wirken sie wie weniger gelungene Formulierungen, aber auch das kann mit der Strategie, hier in einen traumartigen, befremdlichen Gesamtzustand entrückt zu werden, zusammenhängen. Somit geht das Prinzip des Textes durchaus auf.

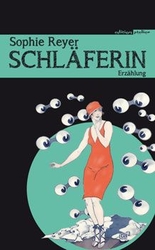

Schläferin

// Rezension von Lydia Haider

Wie zeigen sich Handlungsmacht und -ohnmacht im Träumen, im Schlaf? In der Erzählung Schläferin wird genau das ausverhandelt. Eine Frau nimmt an einem Experiment teil, worin den Teilnehmenden Tabletten verabreicht und sie beim Schlafen überwacht werden. Doch diese Frau, Sara, beherrscht das luzide Träumen. Sie braucht nur ihre Hände anzusehen, um aktiv in das Traumgeschehen einzugreifen, und so trifft sie darin einen Unbekannten zum Sex, lebt wieder mit ihrem – vermeintlich toten – Kind zusammen und es geht ihr, entgegen ihrem realen Leben, gut. Doch so einfach ist es nicht. Schon das Gedicht Roberto Juarroz’, das als Geleit am Anfang abgedruckt ist, verweist darauf. Wieviel Kontrolle hat sie tatsächlich?

Sophie Reyer Schläferin

Erzählung.

Wien: edition atelier, 2016.

64 S.; brosch.

ISBN 978-3-903005-18-1.

Rezension vom 17.02.2016

Originalbeitrag. Für die Rezensionen sind die jeweiligen Verfasser:innen verantwortlich. Sie geben nicht notwendig die Meinung der Redaktion wieder.