Schon mit den eröffnenden Sätzen seines neuen Werks nimmt der Linzer Maler und Schriftsteller Anselm Glück den Leser mit auf seine ruhelose Wanderschaft. Er reflektiert bereits in diesen ersten Zeilen das Paradoxon des Titels dieses Lesebilderbuches, rastlose lethargie: voller Sehnsucht nach Heimat und im gleichzeitigen Bewusstsein der Gefahr von Stillstand, ja, der Unmöglichkeit von Sesshaftigkeit, mit dem Wunsch, heimisch zu werden, in der Angst, sich niederzulassen, wandert der Erzähler ruhelos, rastlos durch Ebenen und Gebirgszüge, an Flussufern entlang, durch abgelegene Dörfer und Königreiche, bis ans Ende der Welt, „und weiß nicht weiter. Als ein moderner Odysseus, auf der Suche nach einem verlorenen Ithaka, einem unerreichbaren, versunkenen Heimathafen, befährt er mit seinem Schiff die Flüsse und Meere, und „manchmal zog ein stern vorüber, und mein schiff geriet aus dem kurs. den kopf im nacken, sah ich wolken aufziehen. jeden tag lag ich auf der lauer. ich wartete auf ein zeichen.“ Vergeblich.

So ist er gezwungen, seine Irrfahrten fortzusetzen, als Ent-Täuschter zieht er auf den Spuren der Syntax, der Sprachbewegung weiter, und „den mund ans ohr gelegt verschönerte er sich mit sprache die gegenwart.“ Er sucht Zuflucht im Haus der Sprache, er baut sich aus Worten ein Gerüst und richtet sich in den Zwischenräumen, in den Zeilen ein, denn „wenn du umkehrst und die nacht verlässt, taumeln die geträumten worte in die zeilen zurück, und der mund tönt.“ Nur im Schlaf, wenn „rufe durch träume hallten, und in schläfern stimmen erwachen“ oder im Rausch der Musik, der Bilder, des Tanzes, im Rausch der Vereinigung mit einer geheimnisvollen Frau gelingt es dem Autor, dem Gefängnis des Alltags zu entkommen in eine erzählte Traumwelt, die „klein und friedlich im licht auf- und untergehender sonnen lag“, beschworen in der rauschhaften Einbildungskraft des Künstlers. Doch es lauert schon die Bedrohung im Hintergrund, „denn dass wunderbares in unausweichlich furchterregendes umschlagen kann, verbindet anselm glücks sprachwerk mit den schöpfungen seines bildnerischen oevres.“

Das Haus der Sprache des Dichters versprach Zuflucht, Sicherheit, Geborgenheit, „seine Sprache war ein beredtes zeichen, in dem die ganze welt enthalten war“, dort wollte Anselm Glück sich ein Nest bauen, die ruhelose Wanderschaft seiner Gedanken beenden, doch lässt sich die Sprache nicht in Besitz nehmen, sie wendet sich am Ende gegen den, der sie kunstvoll zu beherrschen meint: „er erwachte, hörte seinen namen rufen und ahnte im fliehen sein verschwinden.“ Alle Versuche, sesshaft zu werden, müssen scheitern, die Suche nach einem klar umrissenen Weltentwurf, nach einem scharf gezeichneten Selbstbild im Medium der Sprache und der Zeichnung führt nirgendwo hin, stets nur in sich selbst zurück:

„ich hätte schon wieder etwas werden sollen, wäre aber am liebsten geblieben, was ich fast war. ich fragte mich, bekam aber keine antwort. endlose nächte rollten über mich hin. um mich herum brannte ein lagerfeuer, mein gesicht riß wieder und wieder die augen auf“

„wie lange noch verharren in diesem trott? und wem nützt es?“

„wir fallen von einer ohnmacht in die nächste. unser aufschrei verklingt.“

Diese hilflose Verstrickung, diese Flucht ohne Ziel angesichts dieser Geworfenheit des Künstlers in eine auseinander brechende Welt ohne jeden erkennbaren Sinnzusammenhang suggeriert bereits die gewählte literarische Form. Erschienen bei edition splitter, wird dieser sprechende Verlagsname für Glück zum Programm, seine Miniaturprosa bleibt Fragment, mündet in keinen breiten Erzählstrom sondern bleibt stillgestellt im Moment der Aufzeichnung, als Bild im Bild befangen, als Textsplitter den Zeichnungen beigestellt. Denn das Fragment ist das einzig adäquate Mittel, um die aus den Fugen geratene Welt, um die verlustig gegangene Identität und Autorität des Autors in Sprache zu bannen, um sie schwarz auf weiß festzuschreiben auf Papier. Doch diese Festschreibung muss eine vorläufige bleiben, die von Anselm Glück in der Sprache aufgerufene fest gefügte archaische Welt der Märchen, geregelt durch den Lauf der Jahreszeiten, regiert von allmächtigen Königen und Königinnen, entzaubert durch den Mythos, durch den Glauben an die Macht der Götter und des Schicksals, wird mit Gewalt zerstört, geht in Flammen auf: „der hieb verletzte die königin schwer. sie sank neben ihrer kalesche zu boden, ihre stirn sprang auf, und alles kam ihr vor wie ein traum. betrunkene tanzten um den brennenden wagen.“

Die klar gefügte Ordnung dieser archaischen Erzählwelten wird von Glück nostalgisch aufgerufen, doch im gleichen Atemzug unterlaufen. Die Zeit der Mythen und Märchen ist uns unwiderruflich abhanden gekommen, und damit auch die lineare chronologische Erzählform dieser Gattungen. Denn anders als in der antiken Erzählung erwartet den modernen Odysseus Anselm Glück, der auszog, um sich den Feinden zu stellen, Schlachten zu schlagen und Gefahren zu meistern, am Ende seiner Irrfahrten nicht mehr die Heimkehr nach Ithaka, zu seiner Penelope, sondern die Einsicht, dass dem Vorschein dieses Glücks stets nur wieder ein neuer Schrecken folgt, denn „dem leben liegt es, immer wieder in gefängnisse zu entkommen:“

„eines tages begegnete er einer dame, die nun nacht für nacht zu ihm kam, und er sagte sich, hier will ich bleiben. er zählte die tage, und es wurden mehr denn je. schließlich schob er alles von sich. er erwachte, hörte seinen namen rufen und ahnte im fliehen sein verschwinden.“

Die einzige Rettung vor dem Verschwinden des Subjekts im Stillstand scheint die ständige Fortschreibung seiner Selbst in der Sprache, doch auch die rastlose (Schreib)bewegung, die in der Sprache sich vollziehende Fluchtbewegung bleibt stets in sich selbst gefangen, eröffnet keinen Fluchtweg nach außen, sondern mündet immer wieder in sich selbst zurück, bleibt auf sich selbst verwiesen, ähnlich wie die verzweifelten Ausbruchsversuche des Zeichenstifts aus der Begrenzung des Hauses immer wieder in sein Inneres zurückführen.

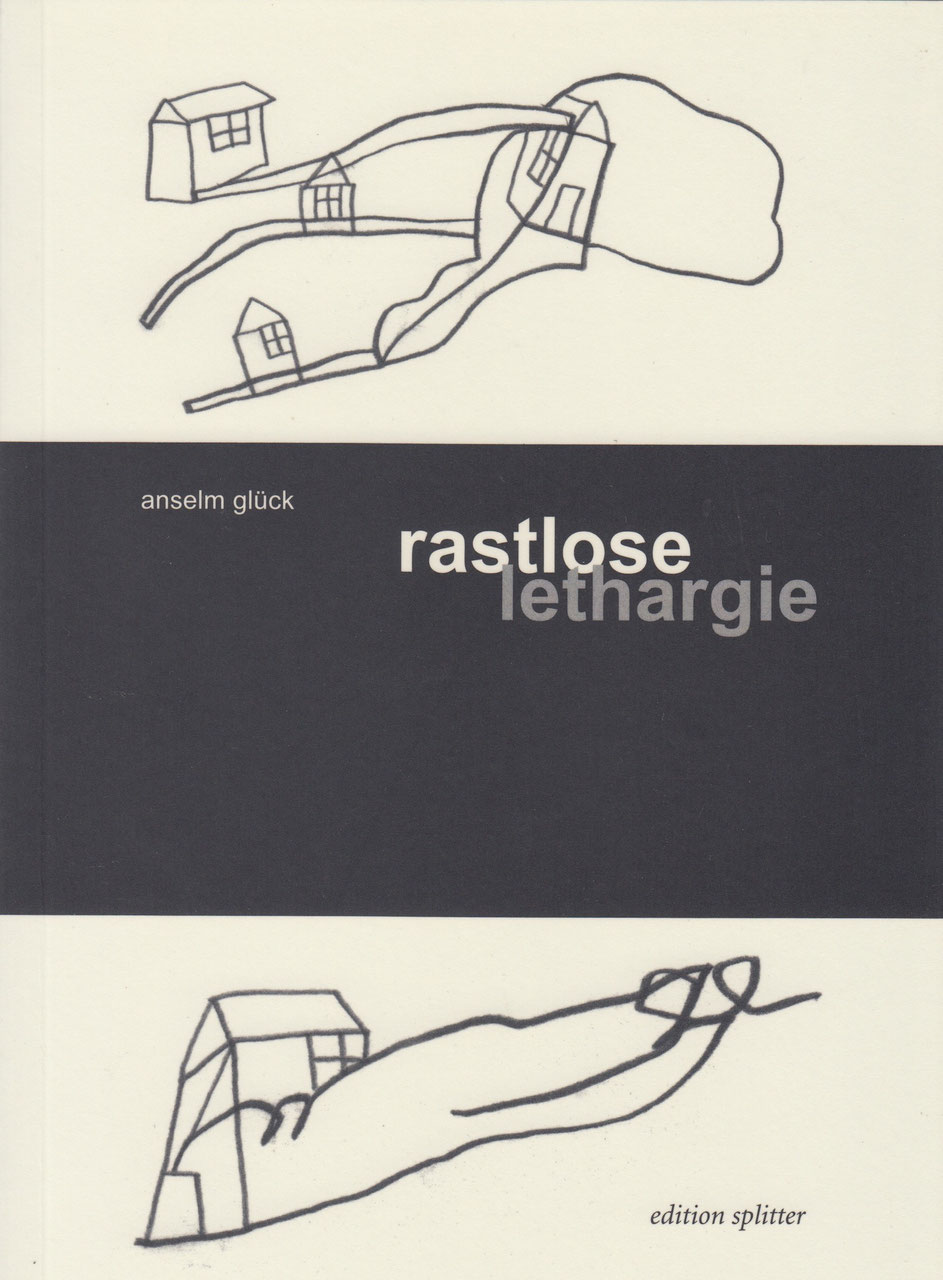

Diese Zeichnungen dienen nicht bloß als Illustrationen, sondern stehen in lebhaftem Wechselspiel mit den Textfragmenten. Auf den ersten Blick beinahe naiv, beinahe kindlich, haben sie als Grundform stets das Haus, das Haus mit seinen klaren Linien, mit seinen rechten Winkeln und geraden Wänden, das Ordnung, Sicherheit, Geborgenheit ausstrahlt. Doch wird diese wunderbare geometrische Ordnung stets aus dem Gleichgewicht gebracht, in Glücks Zeichnungen sind die Häuser aus den Fugen geraten, ufern aus, sie taumeln, kippen, neigen sich aus dem Bild in eine auseinanderstürzende Welt. Wild ausufernde hektische Pinselstriche brechen aus der harmonisch gefügten Ordnung dieser Häuser aus, sprengen die Form dieser selbst errichteten Gefängnisse und legen so die „Bildinnenwelten“ frei, in die sich der literarische Text einschreibt, selbst wieder in sich gebrochen, eine klare formale Struktur verweigernd. Diese Bruchstellen in Bild und Text geben den Blick frei auf den Abgrund, den leeren Raum, der sich dahinter auftut, der erst vom Künstler und, in einem zweiten Schritt, vom Leser und Betrachter mit Bedeutung gefüllt wird. Dieser Raum der Kunst eröffnet die Hoffnung auf eine Flucht in ein Abseits, in einen hortus conclusus der Kunst, doch wird diese Hoffnung stets gebrochen durch das Bedrohliche, Vorläufige, „Beklemmende einer künstlerischen Weltimagination“, die sich unterhalb der Bildoberfläche formt, zwischen den Zeilen, in der Leere zwischen den klaren schwarzen Konturen der Zeichnung und der Buchstaben. So wird das ruhige Vertrauen des Autors in die Wort- und Bildkunst Lügen gestraft:

„zwar bin ich kein experte, habe aber einen guten grund. diese geschichte hier zum beispiel entsteht mehr oder weniger von alleine, und ich darf sie dabei ruhig aus den augen verlieren. während ich schweige, ruhen die buchstaben, plötzlich aber taucht der schreibtisch unter mir weg, und der fußboden stürzt auf mich zu. ich falle aus den zeilen.“

Der vermeintliche gute Grund der Erzählung, die literarische Sprache, entpuppt sich als Sandboden, auf die Sprache ist seit der Literatur der Moderne kein Verlass mehr. In der Sprache vollzogene Weltentwürfe bröckeln, wenn die Autorität des Autors bereits von ihm selbst in Frage gestellt wird, wenn er sich in eine Vielzahl von Erzählern und Figuren auflöst, wie er es im Buch beschreibt, das abwechselnd von einem „Ich“, einem „Er“, einem „Wir“ und einem „Sie“ spricht:

„er wollte es wissen und saß dann unter tränen vor dem tatsachenbericht. im sinne des urteils trabten die jahre wie von alleine los, und einander auf den fersen, rannte er mit. geboren und in viele gestalten gebannt, traf er wieder und wieder aufeinander (…) am schluss sammelte er sich wieder ein. die welt lagerte in seinem schädel und entfaltete sich bild um bild.“

Die Suche des Künstlers nach einer, nach seiner Wahrheit führt zu keinem Ziel, das Subjekt erlebt schmerzlich den Verlust seiner Identität und begegnet sich selbst und der Welt als fragilen Konstrukten seiner Einbildungskraft, deren verloren gegangene Autorität sich besonders anschaulich in der konsequenten Kleinschreibung ausdrückt.

Dass dieses Buch trotz des düster-pessimistischen Grundtones dem Leser ein durchaus lustvolles, ungewöhnliches Leseerlebnis schenkt, liegt nicht nur an der produktiven Kombination von Sprache und Bild, sondern besonders auch am souveränen Umgang Glücks mit der Sprache, dem durchaus ein lustvolles Moment am Spiel mit Worten, mit Redewendungen, mit Bedeutungen eignet. Er bedient sich einer metaphernreichen, hermetischen Sprache, die sich selbst im geheimnisvollen, vieldeutigen Bild belässt und nicht den Fehler begeht, sich selbst erklären zu wollen: Die Welt, wie Anselm Glück sie entwirft, ist nur noch als flüchtiges Bild in der Imagination des Künstlers zu haben.