Alois S. also war ein wohlbekannter „alter Nazi“ und doch ein hochgeschätzter Mann in unserem Städtchen. Manche fanden ihn vielleicht ein bisschen schrullig, doch alle kauften seine Schuhe, wie sie schon seit 1919 die Schuhe seines Vaters gekauft hatten. Manch einer kaufte seine Schuhe sogar lieber als die Schuhe des zweiten Schuhladens im Ort, obwohl dieser eine größere Auswahl und, anders als Alois. S., auch immer Hintergrundmusik zum Schuhkauf hatte.

Elfriede Jelineks Roman Neid thematisiert sehr vieles – vieles, das hierzulande gern unter den Teppich gekehrt wird. Das vielleicht erschütterndste Thema aber ist der Eisenerzer Todesmarsch: „Das Vertuschen und Verschweigen dieses unrühmlichen Ereignisses war […] kein Zufall, hatte doch dieses Geschehen so wenig mit der konstruierten Opfertheorie der Österreicher im Dritten Reich gemein“ (Hans Jürgen Rabko, zitiert im JeliNetz). Die geschichtlichen Hintergründe des Weges von Graz über Bruck, Leoben, Trofaiach, Eisenerz, Hieflau und Steyr nach Mauthausen, auf dem am 7. und 10. April 1945 unzählige Menschen ihr Leben ließen, können an anderer Stelle ausführlicher nachgelesen werden. Gesagt sei nur, dass Ludwig Krenn im Auftrag des Leobener Kreisleiters Otto Christandl den Männern des Eisenerzer Volkssturms auftrug, 5000 Juden nach Mauthausen zu begleiten, von denen nur 1000 Eisenerz erreichen sollten, während in Hieflau „nur mehr die Begleitmannschaft ‚anwesend‘ sein sollte“. Als zusätzlichen Anreiz stellte er für jeden getöteten Juden eine Zigarette in Aussicht und versprach dem fleißigsten Schützen eine Flasche Wein (Rabko).

Jelinek beschäftigt sich mit dem Thema mangelnder Ahndung und Aufarbeitung der österreichischen NS-Vergangenheit. Dem „Kopfgeld“ auf Alois Brunner und Aribert Heim – seiner lächerlichen Symbolhaftigkeit, seinem Zu-spät-Kommen – steht die „Heiligsprechung“ Erna Wallischs gegenüber. Erna Wallischs Beteiligung am Massenmord im polnischen Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek ist nach österreichischem Gesetz von „nicht entscheidender Bedeutung“ (Efraim Zuroff, Direktor des SWC Jerusalem in: volksgruppen.orf.at/diversity/stories/45421/ ).

Die einen, konstatiert Jelinek in Neid, sucht man eben darum, weil man sie nicht finden wird, während die andere unbehelligt in Kaisermühlen ihren Lebensabend verbringen darf. Wie viele Generationen müssen zwischen dem Jetzt und dem Damals liegen, bis es als „sicher“ gilt, über Geschichte zu reden? Man will sich nicht die Finger verbrennen und – damit sind wir bei einem zweiten großen Thema des Romans – was noch viel schlimmer wäre: Es könnten ja die Touristen wegbleiben. Die Tourismusindustrie, am Beispiel Eisenerz behandelt, wird der aktuellen österreichischen Einwanderungspolitik gegenübergestellt: Mit dem Geld der willkommenen Fremden sollen Arbeitsplätze geschaffen werden, auf dem Rücken der weniger willkommenen wird wieder mal ein Wahlkampf ausgetragen.

Die „konstruierte Opferrolle der Österreicher“ hat ihr Pendant in der Opferrolle Einzelner wie der medial zelebrierten Natascha Kampusch. Von der Heldin „N.“ und dem bösen „P.“ sprechen wir gern. Geht es hingegen um Menschen, die vielleicht gar nicht so anders denken als die eigenen Eltern und Großeltern, so schweigen wir lieber. Was dann nicht nur dazu führt, dass sich 19 Prozent der 14- bis 24-Jährigen „einen starken Mann an der Spitze“ des Staates wünschen (vgl. Peter Filzmaiers Umfrage vom Mai 2007), sondern auch dazu, dass Udo Landmann, wäre er kein Phrasen- sondern ein Schuhmachermeister, noch mehr Schuhe verkaufen würde, seit er das NS-Verbotsgesetz „in Frage gestellt“ hat.

Ein Opfer ist auch die Ich-Erzählerin des Romans. Sie ist Opfer ihrer Mutter und Opfer ihrer Kritiker, was ironisierend thematisiert wird und sie ihrerseits zur Täterin macht. Ebenfalls ein Opfer ist die immer wieder angekündigte Hauptfigur, die Geigenlehrerin Brigitte K. Von ihrem Exmann verlassen und von ihrem jüngeren Geliebten hintergangen, schafft sie dessen Freundin aus dem Weg. Nach all dem Blut, das in Neid die Donau hinunterfließt, erscheint dieser Mord allerdings nicht nur als rationale, sondern auch als kleine, ja fast unbedeutende Tat, wie sie in Brigitte K.s Situation wohl jede vernünftige Frau begehen würde. Brigitte K. thematisiert den Gegensatz zwischen den Opfern, die als Volkshelden gefeiert werden, und denen, die der Einsamkeit oder dem eigenen Talent zum Opfer fallen.

Ein weiteres Leitmotiv ist die Titelsünde Neid, die in all ihren Facetten ergründet und ironisiert wird. Der Schwerpunkt liegt im Neid des Außenseiters auf die Bürger einer „schönen neuen Welt“, dem impasse zwischen In-der-Welt-Sein (dem Dazugehören-, Anerkannt werden- und Sinn finden wollen) und Nonkonformismus (dem Bewahren der eigenen Kritik- und Denkfähigkeit). Die Ich-Erzählerin thematisiert den Neid auf all diejenigen, die in dem, was ihnen Werbung, Medien, Urlaub und Hauptabendprogramm vorsetzen, Erfüllung finden, und die Unmöglichkeit, als denkendes Subjekt blind durch die Welt zu gehen – eine Grundbedingung des Dazugehörens.

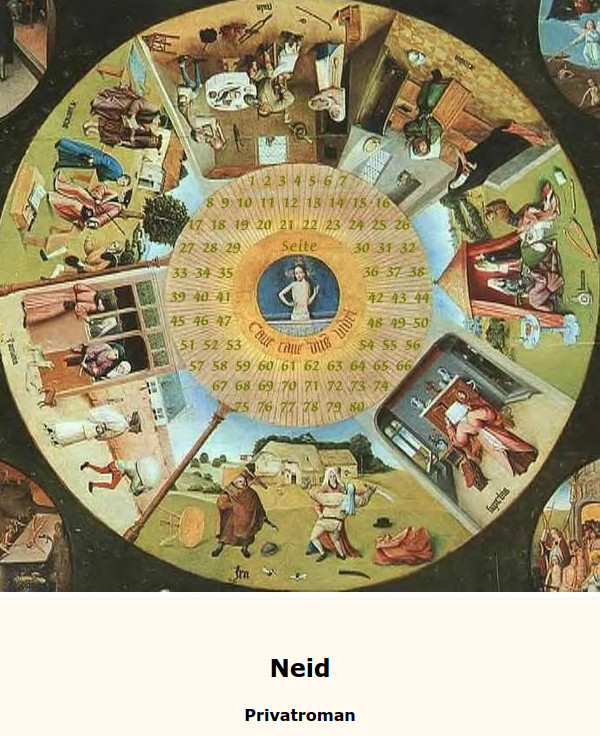

Das Thema der Todsünde Neid wird durch die Illustrationen von Hieronymus Bosch und Pieter Bruegel d. Ä. weitergeführt. Boschs „Sieben Todsünden“ mit ihrer warnenden Botschaft „Cave cave deus videt“ sind jedem Kapitel vorangestellt. Die Autorin als Schöpferin des Romans übernimmt die Rolle des „dei, qui videt“, der den Sündern einen Spiegel vorhält. Die Ich-Erzählerin und Brigitte K. können als Narr in Boschs „Narrenschiff“ gedeutet werden, der als einziger den Wahnsinn der Mitreisenden durchschaut. Da er aber im sprichwörtlichen selben Boot sitzt, hilft ihm die Überlegenheit nicht weiter; er wird, wie alle anderen, im segellosen, von einem Kochlöffel gesteuerten Schiff untergehen. Bruegels „Triumph des Todes“ kann als Metapher für die NS-Verbrechen, für die gewaltsamen Tode, die Jelinek aus der Tagespresse in ihren Roman hebt, für die eigene Vergänglichkeit, mit der sich Brigitte K. und die Ich-Erzählerin konfrontiert sehen, und für den Untergang eines Kunst- und Musikverständnisses, das sich in Zeiten der „Kunst aus der Konservendose“ als überholt herausstellt, gelesen werden.

Was ist Neid, der „Privatroman“, der sich dem Verlagswesen bewusst entzieht, der direkt am Bildschirm des Lesers erscheint und doch niemals festgehalten werden kann, nun eigentlich? „Es soll da sein und verschwinden gleichzeitig oder hintereinander, es soll eine gespensterhafte Erscheinungsform haben, dieses Geschriebene da vor Ihnen“, erklärt Jelinek in ihren Anmerkungen zum Roman. Privat ist er deshalb, weil er als Internetroman ganz Eigentum der Autorin bleibt. Sie verweigert ihr Werk einer zunehmenden Oberflächlichkeit von Kunst, Musik und Geisteswissenschaften, versinnbildlicht von Paris Hilton und dem „Universal-Blogger“, und bezieht durch ihr Nicht-daran-verdienen-Wollen Stellung gegen die gewinnorientierte Ausschlachtung von Literatur.

Neid ist weniger und darum viel mehr als „nur“ ein Roman: So ist er auch eine selbstreflexive Auseinandersetzung mit der Unmöglichkeit des Schreibens und des Schaffens von Kunst in einer Umgebung, die von eben dieser Oberflächlichkeit geprägt ist. Der narrative Minimalismus, das Nichtgeschehen, zeichnet sich in der Figur Brigitte K.s ab, der es zwischen monumentalen essayistischen Reflexionen zum Tagesgeschehen nicht und nicht gelingen will, ihr Nusskipferl fertig zu essen. Die Problematik des Erzählens kulminiert im Kapitel 5g, wo dem Leser anhand der leeren Seite 58 die Schwierigkeit demonstriert wird, ein Loch im Roman zu füllen.

Ein weiteres großes Thema ist Musik. Musik ist sowohl für die Geigenlehrerin Brigitte K. und die Ich-Erzählerin als auch in den essayistischen Passagen ein Bezugspunkt. Die im ersten Kapitel erwähnten Instrumentalstücke zeichnen „die typische Laufbahn eines mittelmäßig fleißigen, wie auch begabten Violinenschülers nach“ (Karin Hochradl im JeliNetz). So wählt Brigitte K. auf Seite 40 eine Mozart-Sonatine aus, die nicht zu schwer für ihre Schülerin Patricia ist. Weiter unten im Kapitel erklärt die Ich-Erzählerin, dass ein Schüler, der die Kreutzer- oder die Frühlingssonate spielt, wesentlich mehr lernt als nur dieses Stück – das er natürlich nie können wird. Zudem baut Jelinek vom Schlager „So schön, schön war die Zeit“ bis zum Horst-Wessel-Lied Anspielungen auf bekannte Lieder ein, die als leise, eindringliche musikalische Unterlegung der Kultur- und Gesellschaftskritik eine weitere Bedeutungsebene hinzufügen.

Das letzte Kapitel schließt, wo das erste begonnen hat: mit einer sterbenden Stadt, mit sich wandelnden (und wandernden) Häusern. All das, was dazwischen (nicht) passiert, wird noch viele lange Herbstabende mit Stoff zum Nachdenken füllen. Zum Schluss nur soviel: Sollte Elfriede Jelinek ihr Druckverbot widerrufen und die „Süddeutsche“ (dieselbe „Süddeutsche“, in der Jeanne Szilit vor einiger Zeit „allein mit Elfriede“ Betrachtungen über literarische Wurstsemmeln angestellt hat) in 100 Jahren wieder „50 große Romane des …“ herausgeben, ist „Neid“ vielleicht darunter. Nicht alle 936 Seiten, nein – man würde wohl, wie bei der Recherche, ein „leicht verdauliches“ Kapitel auswählen. Zuviel des Neids, heißt es, ist schließlich ungesund.