Aber dies ist kein Nachteil, zumal Nedo sich auch gar nicht als einer geriert, der dem riesigen Gebäude der philosophischen Sekundärliteratur noch einen Ziegelstein anfügen möchte. Sein Zugang zu Wittgenstein erfolgt nicht aus der Philosophie oder anderen Geisteswissenschaften, sondern er nähert sich dem Philosophen an in seiner Funktion als Herausgeber der Schriften Wittgensteins (in der „Wiener Ausgabe“) und als Editor des Wittgenstein-Nachlasses, den er 1975 in Tübingen und am Trinity College in Cambridge übernahm. In anderen Worten: Wenn jemand einen Überblick über die reiche Fülle an Material von und zu Wittgenstein besitzt, dann Michael Nedo.

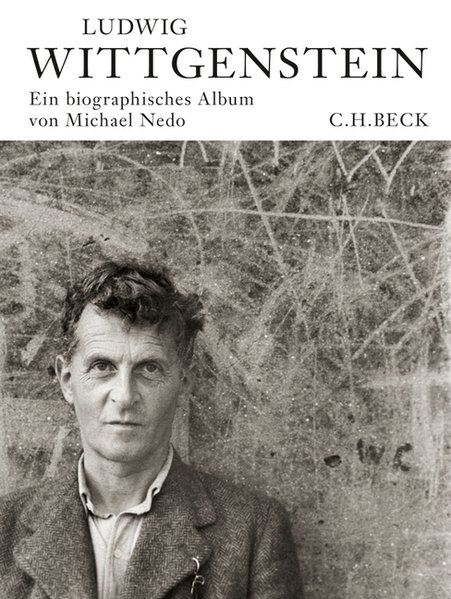

Das Biographische Album ist erstaunlich, ideenspendend, kreativ, neuartig, präzise, differenziert, gewinnbringend und – wunderschön. Der Band versammelt (ausgehend von den Urgroßeltern Moses und Bernardine Mayer und der Chronologie folgend bis zum Tode Wittgensteins 1951) 516 Fotografien, die alle „Ludwig Wittgenstein“ zum Thema haben oder dieses umkreisen. Viele der Fotografien sind bekannt, viele werden, wie es scheint, zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Fotografien werden mit Zitaten des Philosophen, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Weggefährten verknüpft: „die Texte offenbaren die Bildlichkeit der Sprache, während die Bilder durch die Zitate ihren besonderen Sinn erhalten.“ (S. 9)

Das Konzept dahinter wird von Nedo im Vorwort klar und verständlich erklärt: Der Autor/Herausgeber begreift Wittgensteins Texte (inklusive des Tractatus‘) – und dabei folgt er Bemerkungen, die der Philosoph selbst zu seinem Schaffen äußerte – weder als Teile eines Systems noch als fragmentarisches oder aphoristisches Gedankengebäude, sondern als ein Denken in Bilder, als „Album von Landschaftsskizzen“ (S. 9). Mit dem Begriff „Landschaftsskizzen“ wollte Wittgenstein selbst die Philosophischen Untersuchungen bezeichnet wissen (vgl. S. 9), und legte selbst Alben mit Fotografien und Textentwürfen bzw. -skizzen an – und Nedo lässt sich in seiner Zusammenstellung der Fotografien von eben diesen Alben leiten, die Wittgenstein mit Akribie und Präzision gestaltete.

Man könnte Wittgensteins philosophische Texte als eine Art Nebeneinander von Bildern begreifen, die je nach Anordnung (die durchaus auch vom Zufall angeleitet sein kann) andere Lektüren und Interpretationen hervorrufen. Nedo folgt diesem Verfahren in seiner Darstellung der Herkunft, des familiären Kontextes und des Lebens des Philosophen, wobei er sensibel und vorsichtig genug ist, sich nicht zu Erklärungen hinreißen zu lassen: Konsequent bleibt Nedo bis zum Schluss im Gestus eines Beobachters, der nicht urteilt, interpretiert und erklärt, wobei er nicht so naiv ist zu glauben, dabei in irgendeiner Weise objektiv oder neutral sein zu können, sind doch alleine die Zusammenstellung der Fotografien und die Anordnung der beigefügten Textbausteine (die gerade durch die ‚Unordnung‘ und das Fragmentarische faszinierende neue Einblicke ermöglicht) bereits Aussage und Interpretation. Etwas pathetisch könnte man dieses Verfahren auch als eine Form der Poetik begreifen, mit der der metaphorisch-literarische Stil von Ludwig Wittgensteins Schreiben sichtbar wird: „Im Biographischen Album wird durch die Konfrontation von Bildern und Texten die poetische Dimension der Philosophie Wittgensteins veranschaulicht: sein gleichnishaftes Denken und sein Schreiben in Metaphern, Allegorien und Bildern. […] Wittgensteins philosophische Methode der Wiederholung als Mittel zur Erkundung der Verknüpfungen zwischen den Wegen in der ‚Landschaft‘ der Sprache und ihrer ‚Geographie‘, der Grammatik, ist auch die Methode des Biographischen Albums: Es erstellt gleichsam eine Karte von Wittgensteins Leben und Werk.“ (S. 11/12)

Nedo legt sich die Latte im Vorwort hoch, aber er überspringt sie mit einer Eleganz und Genauigkeit, die auch abgebrühte und ausgefuchste Wittgenstein-Kenner und -fans begeistern wird, zumal hier nicht nur neue und überraschende Blicke auf die Person und sein Œuvre geboten werden, sondern auch auf viele Menschen, die die Wege des Philosophen gekreuzt oder ihn begleitet haben. Positiv fällt dabei auch auf, dass die Kleinigkeiten des Alltags nicht ausgeblendet bleiben: Die „wendischen Ammen“ der Familie (S. 32/33) werden ebenso fotografisch gewürdigt wie die Volksschüler, die Wittgenstein unterrichtete (S. 202/203, S. 229/230) oder der „Hochreith-Bauer Munzlinger“ (S. 296).

Dass mit diesem aufwändig gestalteten und inhaltlich hervorragenden Band möglicherweise einer Heroisierung Wittgensteins Vorschub geleistest wird, sieht man Nedo nicht nur deshalb gerne nach, weil diese entweder ohnehin schon lange nicht mehr zu verhindern ist oder der Wissenschaftsbetrieb auch genügend kritische Einblicke anbieten kann, sondern vor allem auch wegen der hohen formalen Qualität des Buches: Hier passt alles zusammen, von der Typographie über den Satz bis zur Qualität der reproduzierten Fotografien oder des Papiers. (Der einzige Lapsus, der dem Rezensenten auffiel, ist der Doppelabdruck einer Seite des Typoskripts des Tractatus‘. Aber vielleicht gibt es einen Grund dafür, der dem Rezensenten in seiner Erbsenzählerei nicht ersichtlich wurde.) Der Ladenpreis von EU 39,90.- ist daher wahrlich nicht zu hoch.

Der Anhang verdient eine eigene Erwähnung, denn man kann ihn als mehr als vorbildlich bezeichnen: Eine detailreiche und erhellende Chronik vom frühen 19. Jahrhundert bis 1951 ist dort ebenso zu finden wie eine differenzierte Aufstellung der Werke Wittgensteins (die nicht nur Publikationen, sondern auch Mitschriften, Manuskripte und Typoskripte berücksichtigt), genaue Quellennachweise (der Fotografien und der Zitate), ein Personenregister sowie ein Orts- und Sachregister.

Ein schönes Buch, ein notwendiges Buch.