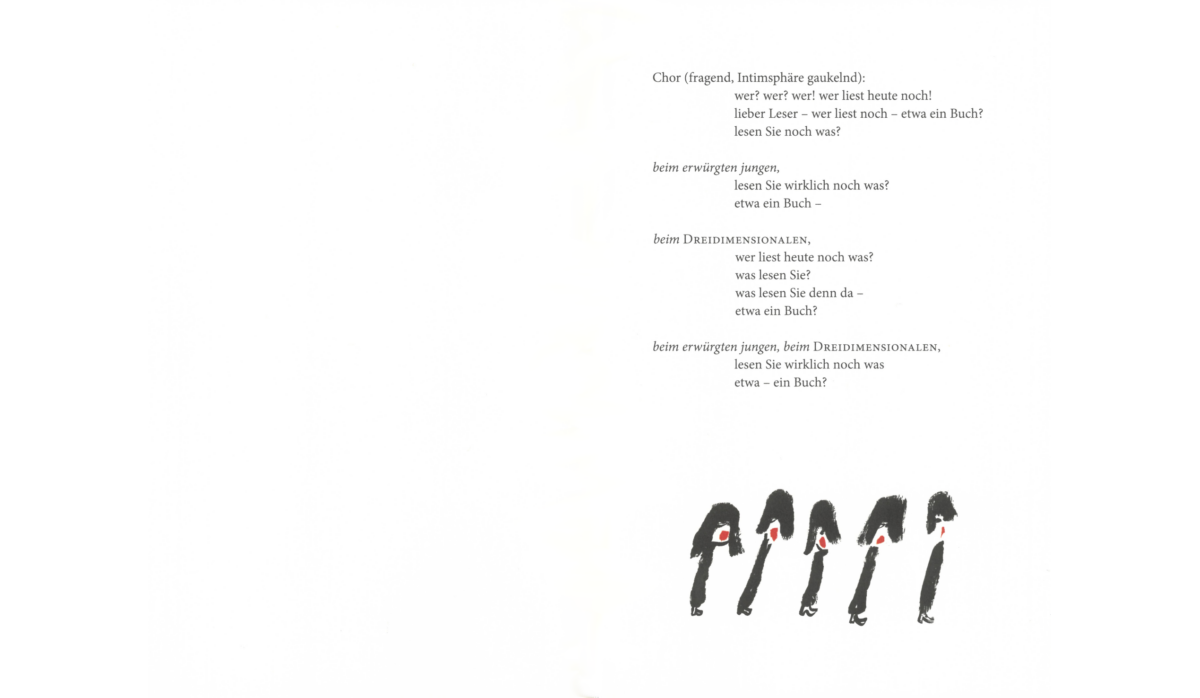

Dabei zeigt Mahler auf den Doppelseiten jeweils auf einer weißen Seite einzelne Passagen aus Larifari und dazu – manchmal auf der weißen, immer aber auf der farbigen zweiten Seite – Auszüge aus anderen Arbeiten Mayröckers und verbindet sie mit charakteristisch Mahler’schen minimalistischen Zeichnungen.

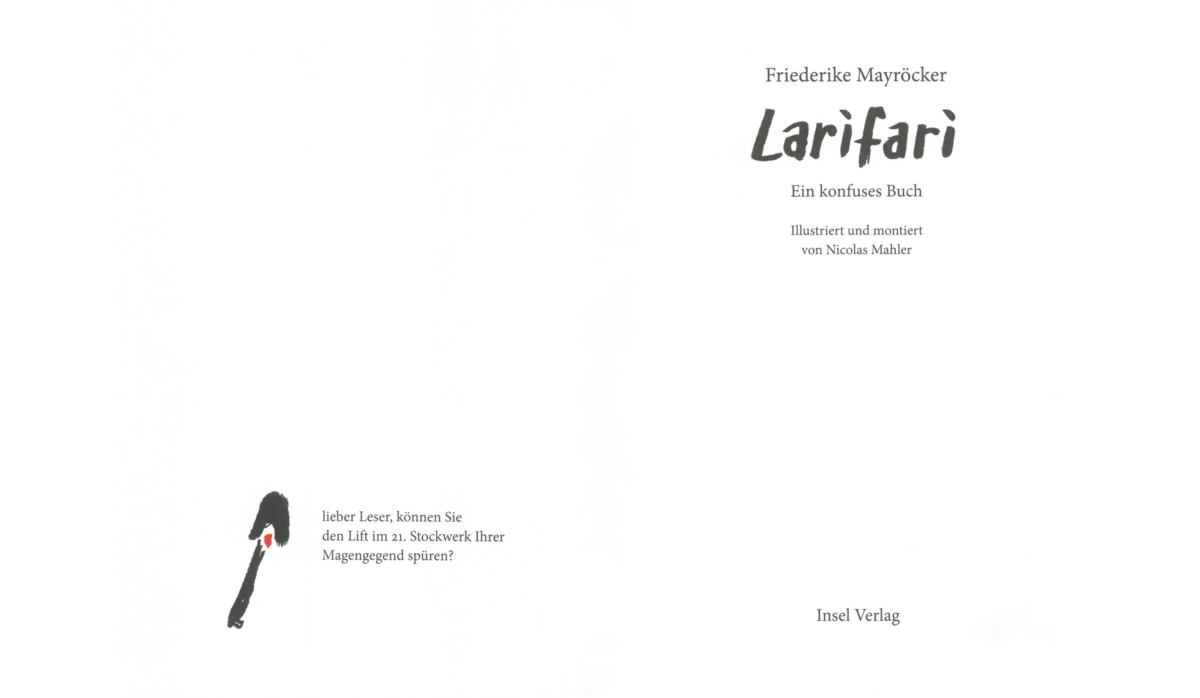

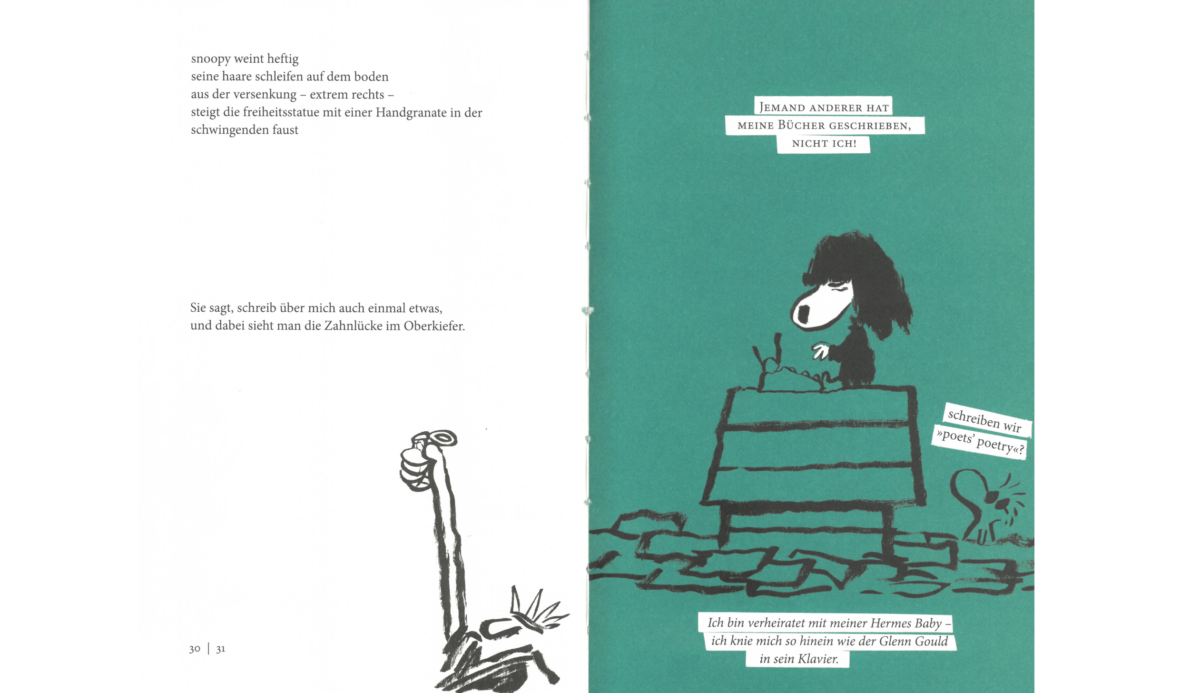

Der genannte Text wiederum war titelgebend für Mayröckers erste Buchveröffentlichung: Larifari. Ein konfuses Buch (1956). Dass Mayröcker sich in ihren Arbeiten später immer wieder auf Snoopy bezog, mag für den Comic-Künstler Nicolas Mahler ein dankbarer Anschlusspunkt gewesen sein. Der auf der Schreibmaschine tippende Snoopy ist immerhin gleichermaßen ikonisch wie ironisch, fasst die Unfassbarkeit des schriftstellerischen Daseins ins Bild – beginnend mit der Frage, wie die Schreibmaschine auf dem Giebel von Snoopys Hundehütte überhaupt zu stehen kommen kann. An einer Stelle zeichnet Mahler denn auch eine Hybridfigur: Snoopy-Gesicht und Mayröcker-Haare, begleitet von einem Zitat aus Mayröckers brütt oder Die Seufzenden Gärten: „JEMAND ANDERER HAT MEINE BÜCHER GESCHRIEBEN, NICHT ICH!“

Was Mahlers Arbeit an Mayröckers Texten auszeichnet, ist seine leichtfüßige In-Szene-Setzung der – für Mayröckers Arbeiten wichtigen – Auseinandersetzung mit der Materialität des Schreibprozesses und des Geschriebenen. Ihre Wohnung in der Zentagasse im 5. Wiener Gemeindebezirk ist zum Mythos geworden: Auf Fotos sieht man die Schriftstellerin zwischen Zettelbergen und Papiertürmen – eine spezifische Inszenierung der Schreibenden und der Schreibszene. Auf der erwähnten Mayröcker-Snoopy-Seite nennt Mahler denn auch Mayröckers bevorzugtes Schreibmaschinenmodell, die Hermes Baby. Immer wieder zeichnet er Mayröcker, mit und ohne Schreibmaschine, und greift damit nicht zuletzt die Präsenz der Schreibenden zu Beginn ihres „konfusen Buches“ Larifari auf. Dort reflektiert Mayröcker über die Suche nach einer Form für das Zu-Schreibende und das Scheitern dieser Suche. Mahler wiederum überführt die Materialität der Schreibszene in die Materialität des Bildes und verfremdet sie damit weiter: Die Fiktion der Schreibenden ist eben das: eine Fiktion.

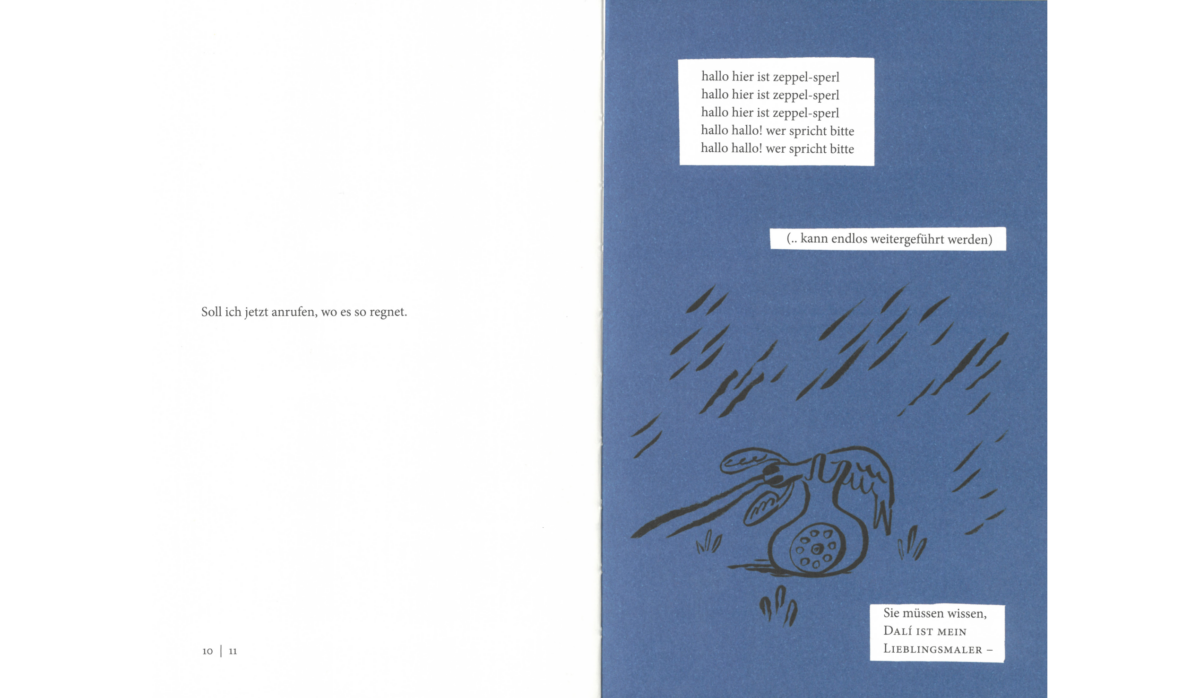

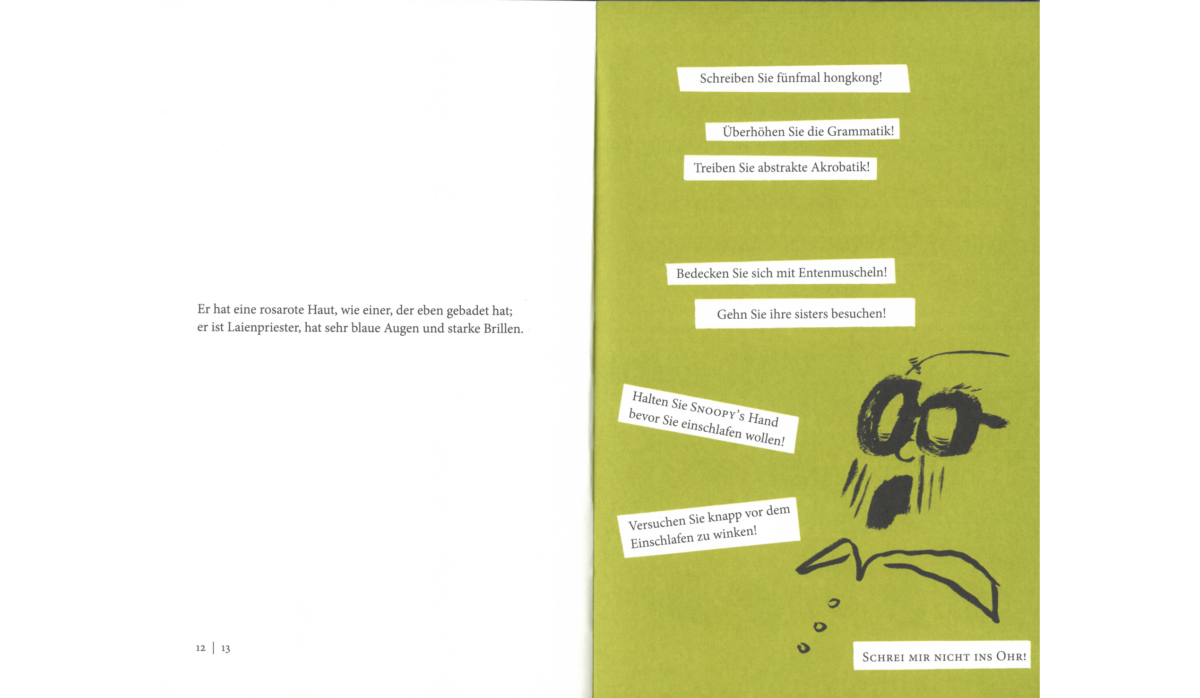

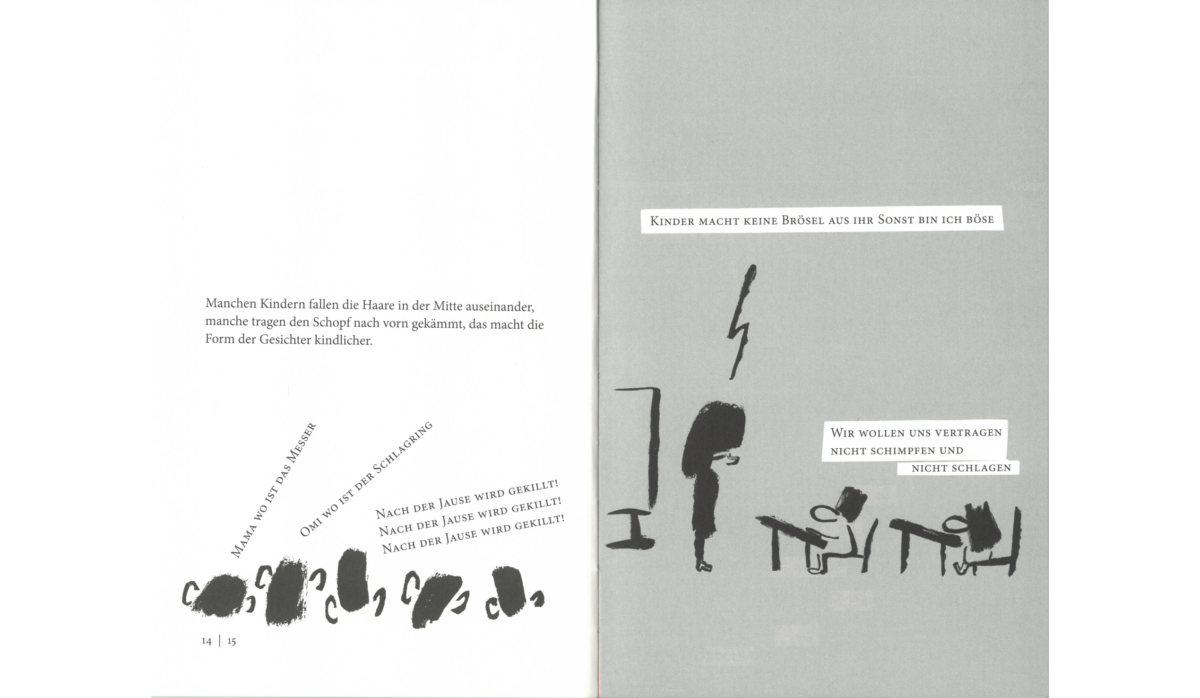

Die bei Mahler im Vordergrund stehende Auseinandersetzung mit Materialität wird zudem durch die Montage-Technik deutlich, einem zentralen Verfahren der Avantgarde, das grundlegend für Mayröckers Arbeit ist und mit dem auch Mahler zuvor schon gearbeitet hat, so etwa in seiner Adaption von James Joyces Ulysses (2020). Mahler nimmt die Rede von der Materialität dabei wörtlich bzw. bildlich und montiert Textbausteine ineinander – auf den bunten Seiten sind sie dann tatsächlich als weiße Papierschnipsel erkennbar. Dieses Verfahren erinnert auch an eine Installation im Literaturmuseum Wien, in der Mayröckers Arbeit mit Text und Papier gezeigt wird. Zudem inszeniert Mahler in der Montage den Titel, Larifari. Ein konfuses Buch: „Larifari“ meint „Unsinn“ oder „unsinniges Gerede“. Die „Konfusion“, vom Lateinischen „confusus“, bezeichnet das „Vermengte“, „Ungeordnete“, das „Durcheinander“. Larifari. Ein konfuses Buch ist also – wie Mahlers Band – im besten Sinn etwas, das eine Ordnung stört, Verwirrung stiftet.

Der Begriff „Larifari“ hat darüber hinaus eine akustische, musikalische Qualität: Es sei eine „schallnachahmung“, Lautmalerei also, heißt es im etymologischen Wörterbuch der Gebrüder Grimm und der Begriff ist auch aus der italienischen Solmisation herleitbar, wo la – re – fa Tonbezeichnungen sind. Mahlers (De)Montage-, Collage- und Illustrationsarbeit bringt diesen akustischen Aspekt explizit mit dem bildlichen zusammen: Hinter, vor und neben den Papierschnipseln sehen wir die Schreibende, ihre Schreibmaschine, manchmal den Partner und Kollegen Ernst Jandl, assoziative Bilder oder Bezüge auf Mayröckers intensive Auseinandersetzung mit Bildender Kunst, etwa mit Salvador Dalí.

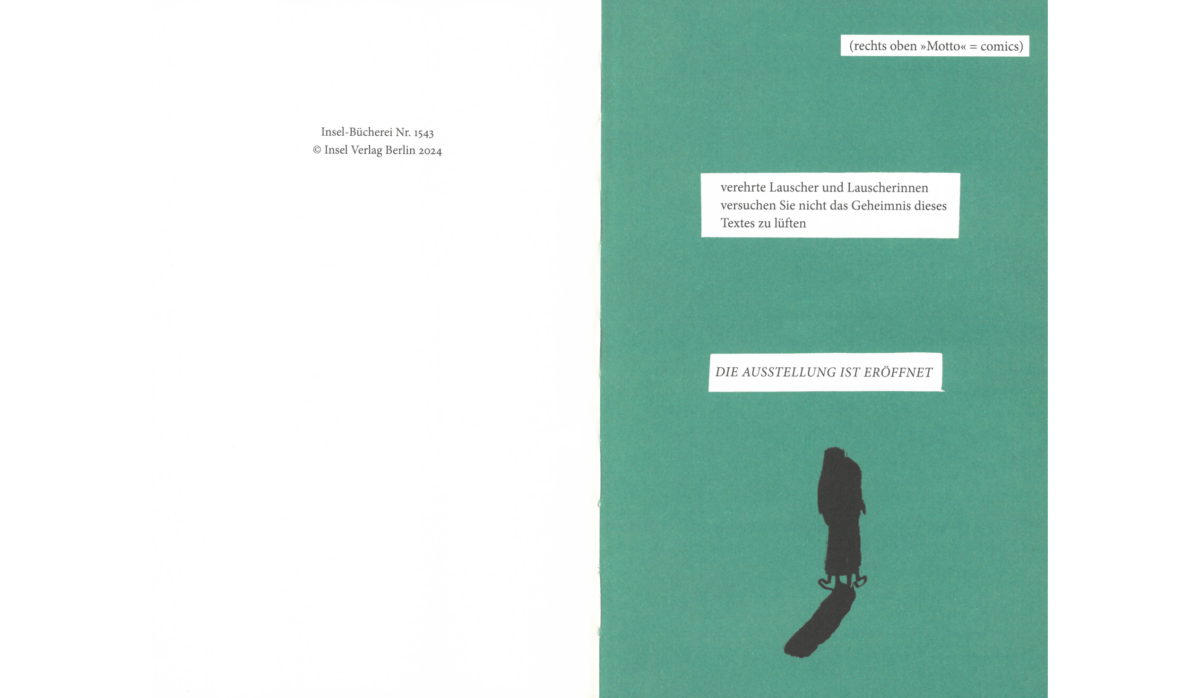

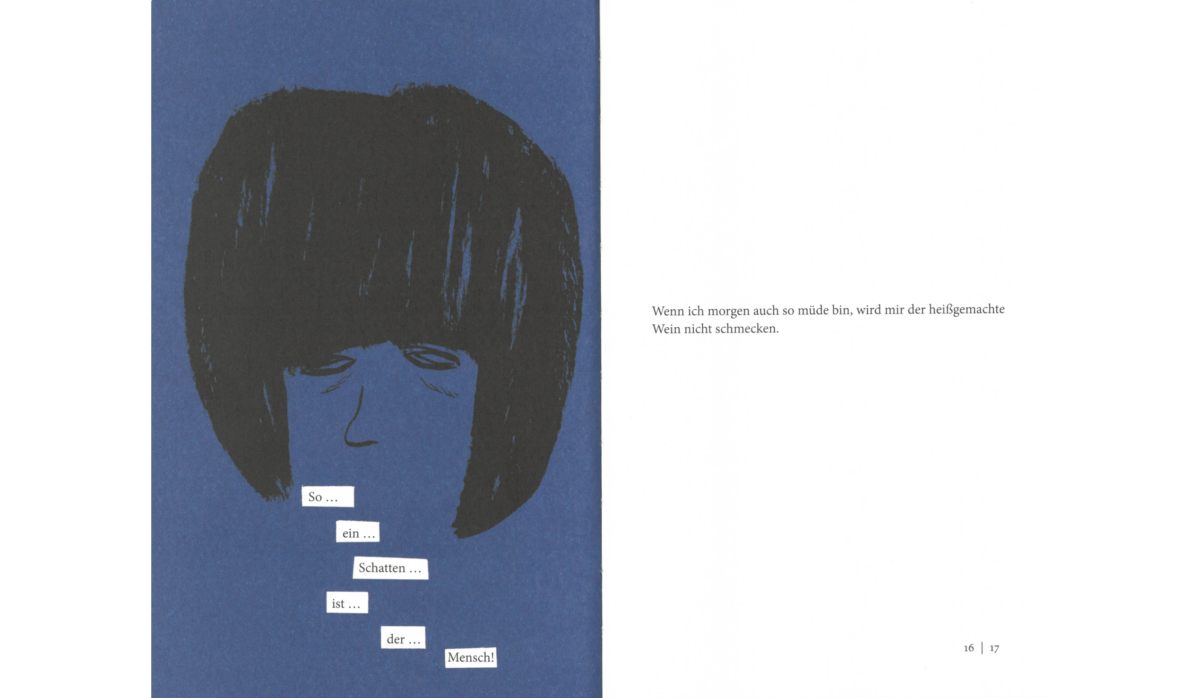

Im Gegensatz zu Mayröcker lässt Mahler jedoch zu Beginn seines Bandes keinen Zweifel über die zu wählende Form, in der das Sehen und Hören/Lesen zusammenkommen. Die Prolog-Seite seines Bandes konstatiert mittig: „DIE AUSSTELLUNG IST ERÖFFNET“, darüber werden die „verehrte[n] Lauscher und Lauscherinnen“ adressiert, die nicht versuchen sollen, „das Geheimnis zu lüften“ (alle Zitate aus da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete). Rechts oben kommt das Motto zu stehen: „(rechts oben »motto« = comics)“, zitiert aus Mayröckers cahier, und im unteren Drittel der Seite sehen wir eine schwarze, schemenhafte Figur samt Schatten, die sich eben gar nicht so leicht erkennen lässt.

Mahlers spielerischer Einsatz des Mediums Comic – über die Text-Bild-Verbindungen, das Motto und natürlich die Figur Snoopy – macht Mayröckers Inszenierung der Autorinnen-Figur, ihre spezifische Arbeit(sweise) und die verwirrend produktive Artifizialität ihrer Texte mit großem Witz neu les- und sehbar.

Marina Rauchenbacher ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin sowie Kulturvermittlerin. Im Sommersemester 2025 ist sie als Gastprofessorin am International Research Center Gender and Performativity (ICGP) der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) tätig. Zuvor hat sie unter anderem im Forschungsprojekt Visualitäten von Geschlecht in deutschsprachigen Comics gearbeitet. Sie ist Gründungs- und Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Comics (OeGeC) sowie Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Kulturanalyse (aka). Für das Sigmund Freud Museum Wien kuratierte sie unter Mitarbeit von Daniela Finzi die Comic-Ausstellung Gewalt erzählen (20. Oktober 2023 bis 8. April 2024).