Der zweite Roman verdient es noch mehr als der erste, gekauft, gelesen, besprochen und weltweit diskutiert zu werden. Immerhin geht es um den mächtigsten Mann der Welt! Am Ende des Buchs zittern Sie, verehrte Frau Leserin, verehrter Herr Leser, bis zur allerletzten Seite um das Leben von Donald Trump. Gelingt es dem verkrachten Literaturwissenschaftler, Museumspädagogen und Bob-Dylan-Fan und Experten Stefan Kutzenberger alias Jokerman, just im August 2020, eine weitere Trump-Präsidentschaft zu verhindern und den Mann im Weißen Haus zu killen? Ich verspreche einen offenen Schluss. Sie entscheiden selbst: Ist Tyrannenmord gerechtfertigt? Können wir, sollen wir, ja müssen wir die Katastrophe nicht durch Gewaltanwendung aufhalten? Letztlich ist dies die entscheidende Frage, die dieser Roman stellt. Und nicht beantwortet. Spätestens wenn Sie das Buch aus der Hand gelegt haben, ist Ihre Mitwirkung gefordert. Das ist wohl kein „Riesenspaß“ (wie der Buchrücken verspricht). Versprochen hingegen ist ein außergewöhnliches Leseerlebnis mit Spannung, Unterhaltung, Amüsement über die pikareske Figur, die dieser Autor aus sich selbst erzeugt. Er beherrscht die Grundakkorde des Erzählens, den Mix aus detailverliebter Suspension und ultimativem Kick im Tempowechsel zwischen konträren Schauplätzen wie der isländischen Öde und den Großstadtdschungeln Manhattans und Washingtons.

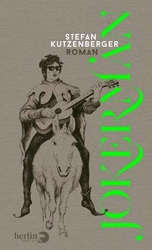

DYLAN … Worte werden Mörder

Die geniale Hauptidee des Buches besteht darin, folgende Fiktion auszuspinnen: Der Sänger Bob Dylan, verdientermaßen Literaturnobelpreisträger, ist Quelle quasi göttlicher Inspiration. In seinen Liedern ist das Geschick der Menschheit unserer Tage kodiert. Hand aufs Herz, ob Sie nun Dylan-Fan sind oder nicht: Ist da nicht etwas Wahres dran? Es trifft vielleicht auch auf Mozart, Leonardo und andere Große zu jeweils ihrer Zeit zu. Ist nicht die Imagination der Künstler-Genies der perfekte Abdruck ihres Zeitalters und darüber hinaus immer eine Prophetie? Jokerman verrückt diese These um ein kleines Stückchen. Für die Orientierung der Massen ist der inspirierte, der heilige Text die einzige und unbedingt wörtlich zu nehmende Quelle für alle Erkenntnis. Was Evangelium, Talmud, Koran, das Buch Mormon für ihre weltweite Millionenschar leisten, eben das vermögen die enigmatischen Verse der Songs von Dylan für ihre nicht minder weltweite Anhängerschaft – kognitive Konsonanz herzustellen. Im Jokerman und anderswo singt Dylan von Mauerfall, Nine-Eleven und so weiter, schon Jahrzehnte bevor es passiert. Und er befiehlt ohne es zu wissen einem Ausgewählten seiner Anhänger die Tötung von Trump. Eine ausgeklügelte Verschwörungstheorie, eine wunderbare Parodie der Verschwörungssprache an den Online-Stammtischen dieser Welt im Dialog von Stefan mit Hillary (S. 287–289, siehe Leseprobe 1), und mehr als das: Jedes religiös-dogmatische Denken wird damit ins Lächerliche gezogen. Dass sich die Anhängerschaft über die Frage spaltet, ob bloß die Worte in Dylans Songaufnahmen inspiriert sind oder auch das, was der Sänger in Konzerten zwischendurch von sich gibt, bestätigt: Hier ist Religionssatire am Werk. Worte töten, das gehört seit der Romantik zur Literaturtradition, aufgewärmt von Leo Perutz, Jorge Luis Borges und vielen anderen, nicht zu vergessen Umberto Eco, in Der Name der Rose und mehr noch in Das Foucaultsche Pendel. Kutzenbergers Roman bewegt sich zwischen diesen leuchtenden Vorbildern und Dan Brown, dass er nicht ins Pseudo-Okkulte abkippt, davor bewahren ihn sein Humor und seine Selbstironie.

ICH … Kutzenberger

Wie schon in Friedinger verfolgt Kutzenberger sein autor-poetologisches Konzept. An einer Stelle erläutert er es sogar im Romantext. Der Roman, als Manuskript, kommt im Roman selbst vor. Das Prinzip ist als Selbstreferentialität in Literaturtheoretikerkreisen bekannt, es ist also nichts Neues, der Romanheld und sein Autor müssen es als Literaturwissensschaftler wohl oder übel anwenden. Ich bin nicht der Meinung, dass theoretisch gebildete Autoren automatisch schlechte (langweilige) Romane schreiben. Im Gegenteil. Beweis: Wolf Haas. Auch mit ihm hat Kutzenberger viel zu tun. Der unterhaltsame Plot ist nicht der Hauptzweck. Nicht das, was beim Schreiben – und hoffentlich auch beim Lesen – Vergnügen bereitet. Kutzenberger scheint mir noch einen Schritt weiter zu gehen als seine prominenten und erfolgreichen Vorbilder und Vorgänger. Noch beharrlicher nestelt er an der Naht von Realität und Fiktion. Im aktuellen deutschsprachigen Roman ist die Tendenz zur Selbstdokumentation mit Fiktionsverzicht stark geworden. Kutzenberger hingegen betreibt etwas Gegenteiliges. Er imaginiert (s)ein fiktionalisiertes Ich in die große Weltgeschichte hinein. Stefan ist mit Bill Clinton auf du und du und führt vertrauliche Gespräche mit Hillary. Am Frühstücksbuffett im Trump-Hotel in Washington unterhält er sich mit Salman Rushdie über letzte Dinge der Literatur (S. 301–302, s. Leseprobe 2). Durchsetzt ist dieses Ich mit Details aus dem Leben des realen Stefan Kutzenberger wie ein Sauerteig im selbstgebackenen Brot. Der fiktive Kutzenberger ist zugleich Superheld und Schwächling. Brisante Bruchlinien durchziehen den Roman in der ungeniert exhibitionistischen Selbstentblößung der Kutzenbergerischen Sexualität. Die Szenen mit der jungen attraktiven Clelia (die aus dem ersten Roman überlebt hat) und der spröden mütterlichen Stine liefern einen mutigen selbstkritischen Diskurs über Männlichkeit. Die Superhelden-Episoden in exotischen Landschaften freilich erinnern an Karl May alias Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi. Wie man sich aus der Radebeul-Dresdner oder Linz-Wiener Perspektive den freundschaftlichen oder feindlichen Umgang mit Apatschen- und Sioux-Häuptlingen schreibend und lesend vorstellt. Kutzenberger regt zum Nachvollzug – und auch zur Nachahmung an. So wie in der kulturgeschichtlichen Wende vom Mittelalter zur Neuzeit in der deutschsprachigen Literatur Oswald von Wolkenstein das Ich und den Autornamen in die späthöfische Dichtung brachte: Ich, Wolkenstein. Jetzt beginnt wieder ein neues Zeitalter. Wir alle – notfalls im Internet – schreiben unser kräftiges Ich in die kontingenten Verläufe der medial verzerrten Zeitgeschichte. Dass damit ein Literaturwissenschaftler beginnt, und das auf so geniale Weise, ist kein Wunder. Aber könnte das nicht jeder von uns? Kutzenberger ist dann mit seinem dritten Roman bestimmt schon einen Schritt weiter.