Diesmal heißt ihr großes Thema In den Alpen: drei im Auftrag der Bayerischen Kammerspiele entstandene Stücke („In den Alpen“, „Der Tod und das Mädchen III/Rosamunde“ und „Das Werk“), die zusammen mit einer Nachbemerkung der Autorin bereits jetzt als Buch gelesen werden können. Klaus Marthaler plante, das Alpen-Projekt im Sommer 2002 in München zu realisieren – mittlerweile ist die Premiere verschoben, doch die Erwartungen bleiben gespannt, waren doch alle Anti-Theater-Texte der Autorin stets Aufsehen erregende Spektakel; allen voran Jossi Wielers „Wolken.Heim“ oder Einar Schleefs großartig-monströses „Sportstück“.

Schon in ihrer letzten Arbeit „Macht Nichts“ war die Autorin wieder dazu übergegangen, ihre Sprachkaskaden auf Sprecherrollen zu verteilen. Hier, innerhalb der „Prinzessinnentrilogie“ (Schneewittchen, Dornröschen und der Paraphrase von Rosamunde von Zypern) kehrt sie auch zu Nebentexten zurück; wenngleich eher zu solchen launiger Natur, da ihr, wie die Verfasserin mehrmals versichert, das, was andere mit ihren Stücken anfangen, „so was von egal“ ist. Zurückgekehrt ist die Österreicherin mit ihrer Trilogie auch räumlich und thematisch: wieder einmal geht es um Heimat, um die Entlarvung des Menschen und seiner Hybris der Natur gegenüber, um eine instrumentalisierte Landschaft, die sich in ihrem Bild schon längst nicht mehr von der Technik unterscheidet.

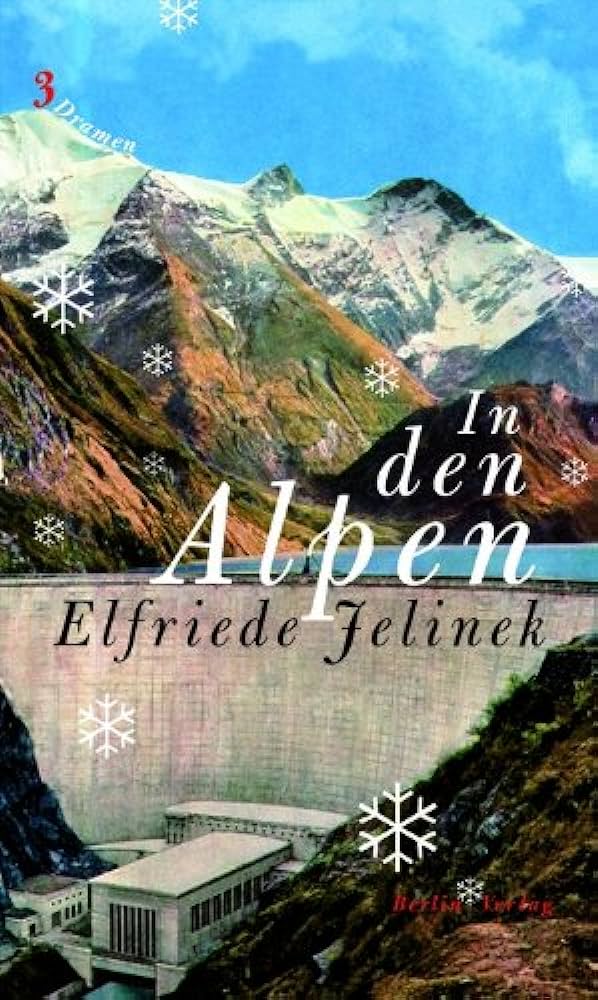

Schauplatz ist Kaprun, der Ort, wo in einem der größten Unglücke des Tourismus im November vorletzten Jahres 155 Menschen bei einem Brand der Bergbahn ums Leben kamen. Doch die Toten-Geschichte des Ortes reicht weiter zurück: Schon Jahrzehnte zuvor hatten beim Bau des Wasserkraftwerkes, der unter den Nazis mit Hilfe von Zwangsarbeitern begonnen und als Prestigeobjekt mit Hilfe des Marshallplanes Mitte der Fünziger fertiggestellt wurde, viele ihr Leben verloren. Sportunfall, Naturzerstörung und Massenvernichtung. Für Jelinek zusammengehörige Katastrophen von unverminderter Gegenwärtigkeit. Denn die Toten sind nicht tot, sie sind Untote, Wiedergänger, sie melden sich in Form von Stimmen; moderne Erinnyen, die das Verdrängte im typischen Tonfall der trivial-klappernden Jelinek-Sätze schmerzhaft ans Licht zerren; ein unablässiger Strom von Signifikanten und Zitaten, den die Autorin bis zur Unerträglichkeit über ihre Zuschauer ausgießt. Ein Theater der Grausamkeit, das schmerzt, und das sich auf Artaud genauso beruft wie auf antike Kulte. Ein quälender Ausflug in die Alpen also, für Jelineks Publikum, zuvorderst aber wohl für sie selbst, die sich seit Jahrzehnten mit gefundenem und erfundenem Sprachmüll malträtiert.

Ein Marterinstrument ist dieses Stück vor allem als Lesestück, als das es bislang vorliegt: Absatzlose Monologe von zehn und mehr Seiten, hohe Dichtung (Zitat aus Celans „Gespräch im Gebirg“ oder Wilhelm Müllers Zyklus „Die schöne Müllerin“) neben Trivialem, Pathos neben banalstem Gerede, Gedankenschärfe („Wir würden nicht in den Spiegel schauen, wüßten wir, daß wir es sind“) neben unerträglichen Eklektizismen. Auffälliger als bei den Aufführungen, die uns immer wieder mit Augenlust und Spielfreude beschenken, fehlt den dürren (oder auch aufgeblasenen), stets jedoch widerständigen Sätzen Jelineks jegliche Lebendigkeit (ein Charakteristikum, das sie wahrscheinlich zur Beschreibung ihrer zu Kleiderständern und Sprechwerkzeugen funktionalisierten Agenten eh ablehnen dürfte). Doch ohne Verlebendigung kommt Theater nicht aus.

Umso mehr ist man beim Lesen auf die Kraft der Phantasie angewiesen. Wer dächte nicht bei den Zitaten aus der „Schönen Müllerin“ an Schuberts herzzerreißende Musik oder an das gleichnamige Theaterspektakel der Marthalerschen Truppe, mit der sie in Zürich und Berlin das Publikum begeisterte – ein Versprechen, daß auch diese Trilogie durch eine Regie, die alle Register der Verfälschung, Outriertung, Konterkarierung noch einmal gegenbürstet, am Ende doch sinnlich zu fesseln vermag.

Weil Jelineks „Ich-möchte-kein-Theater-Theater“ so verstörend beharrlich und so berserkerhaft ungerecht ist, ist sie nicht nur eine der letzten, kämpferischen Moralistinnen, eine todernste Aufklärerin in Zeiten der Spaßkultur, eine Heimatdichterin wider Willen („Lust“ beginnt mit der Nennung ihres Heimatortes: „In Mürzzuschlag/Stmk. ist das berühmteste Schimuseum der Welt“), sie läßt auch nicht im Glauben nach, Texte könnten Wirklichkeit verändern. Hinter grellen Farben und grauen Schablonen, hinter Bitternis und Unerbittlichkeit, mit der die Autorin gegen den Schmerz anpöbelt, verbirgt sich der Wunsch nach einer funktionsfähigen littérature engagée. Die Technik, mit der sie das zu erreichen wünscht, hat allerdings bisweilen etwas Naives: „Ich will kein Theater… Theater darf es nicht mehr geben“, steht in „Ich möchte seicht sein“. Warum: Weil das Theater die „falsche Einheit“ von Leben und Schauspielerkörper spiegele, so jedenfalls Jelinek, und ganz so, als glaube noch einer daran, daß auf der Bühne wirkliche Gefühle verhandelt würden. Dem hatte schon Diderot widersprochen. Und erst recht in diesem Jahrhundert dürften die Zuschauer nicht mehr so blauäugig sein, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, das Leben selbst zu sehen. Aufklärungstheater („es gehört zu der Aufgabe des Theaters, Entfremdung zu vermitteln“) und gedankenleere Pose, Machwerk und höhere Briccolage – sie liegen bei Jelinek haarscharf beieinander.

Hugo von Hofmannsthal sagte einmal, man müsse die Tiefe verstecken, wo? – an der Oberfläche. Jelineks Theater ist Oberflächentheater. Ob es auch nachdenklich macht, muß die Aufführung zeigen. Die letzten Sätze der ersten beiden Stücke klingen jedenfalls vielsagend. Das eine endet: „A: Danke. Dann wurde es finstere Nacht. B: Danke“; und das andere, das Dramolett „Rosamunde“: „Meine Stimme. Meine Stimme. Meine Stimme. Meine Stimme. Sagt nichts“.