Wenn frau sich eine Hyäne vorstellt, handelt es sich dabei um ein wenig schönes Raubtier, mit schmutzig braunem und geflecktem Fell und seltsam kurzen Hinterbeinen, das kuriose Knurr- oder Kreischlaute von sich gibt, die an ein hämisches Lachen erinnern. Das, zusammen mit ihrem wenig ästhetischen Äußeren, hat diesen Tieren von jeher den Ruf eingebracht, gierig, heimtückisch und feige zu sein – weshalb man Menschen dieses Schlages auch mal gerne als Hyänen beschimpft. Natürlich tun wir dem Tier damit völlig unrecht, doch als Buchtitel gibt das im konkreten Fall schon einen ersten Hinweis. Und Tiere kommen auch reichlich vor, wenngleich es sich ausschließlich um mehr oder weniger giftige Reptilien und Insekten handelt, und nein, keine Hyänen.

Der Protagonist und Ich-Erzähler Simon ist allerdings kein Biologe, sondern Agent der Behördenaufsicht, welche ihn in eine entlegene Stadt schickt, um dem Vorwurf gegen den dort amtierenden Bürgermeister wegen Verschwendung von Steuergeldern nachzugehen. Seine Kollegen, die vor ihm mit dieser Aufgabe betraut worden waren, konnten diese scheinbar nicht erfolgreich erledigen und hatten am Ende sogar alle den Dienst quittiert. Nach einer bereits recht seltsamen und holprigen Anreise versucht Simon, am darauffolgenden Morgen pflichtbewusst seinen Dienst im Rathaus anzutreten. Nachdem er ebendieses aber trotz offiziellem Parteienverkehr verschlossen findet, beschließt er, erst mal die Stadt zu erkunden. Im Stadtcafé glaubt er, in der Kellnerin jene junge Frau wiederzutreffen, die ihn am Abend zuvor vom Flughafen ins Hotel gebracht hatte. Es stellt sich jedoch heraus, dass es weder Rachel, seine Chauffeurin, ist, noch dass das scheinbar offene Café geöffnet hat, geschweige denn, dass die kochenden Männer in der Küche etwas kochen würden. „Seltsame Dinge passieren hier, sagte ich mir und zündete mir noch eine Zigarette an.“ (S. 35)

Je länger sich Simon in der Stadt aufhält, umso häufiger trifft er auf Menschen, die sich irgendwie befremdlich verhalten, und umso mehr absonderliche Dinge entdeckt er in der scheinbar „normal“ wirkenden urbanen Umgebung. So wandelt sich beispielsweise seine anfängliche Freude über die gut ausgestattete öffentliche Bibliothek in schiere Verblüffung, als er entdeckt, dass sämtliche Bücher weiblicher Autorinnen nach der Titelseite nur aus leeren weißen Seiten bestehen. Die Bibliothekarin erklärt ihm daraufhin, dass der Bürgermeister die Meinung vertrete, „leere Seiten und die Worte einer Frau seien letztlich dasselbe, nur würden sie so weniger Schaden anrichten, da Bücher mit unbedruckten Seiten niemanden auf dumme Gedanken bringen würden.“ (S. 53) Diese und andere Entdeckungen machen Simon deutlich, dass hier wahrlich reaktionäre Kräfte am Walten sind, die – wie er ebenfalls am eigenen Leib erfahren muss – auch vor Gewalt nicht Halt machen, um ihr Weltbild und ihre Ordnung aufrechtzuerhalten und zu schützen. Doch diese Erkenntnis scheint ihn in seinem Verantwortungsbewusstsein, nicht nur seiner Aufgabe gegenüber, nicht richtig zu erreichen und ihn vor allem nicht zum einzig richtigen Schritt zu bewegen: Nämlich die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen, wie es angeblich auch seine Kollegen davor getan hatten. Stattdessen setzt er seine Ermittlungen weiter fort und gerät immer tiefer in den Sog der gefährlichen Machenschaften.

Eine auffällige Besonderheit des Textes liegt in seiner geografischen, zeitlichen wie geopolitischen „Unbestimmtheit“. Der Autor hat versucht, sämtliche Bezüge zu real existierenden Orten, historischen Zeitabschnitten oder gesellschaftspolitischen Verhältnissen zu vermeiden, so dass es einerseits für ihn als Schreibenden keine Fakten gibt, auf die er hätte Rücksicht nehmen müssen; andererseits erlaubt es aber auch den Leser:innen eine ganz eigene Collage aus visuellen Erinnerungen und Eindrücken zu bauen, in der der Text lebendig werden kann. Weder die Landschaftsbeschreibungen noch die verwendeten Eigennamen oder jene der Figuren erlauben eine eindeutige Zuordnung. Einzig (ja, Sie werden es schon ahnen) die Hyänen sind ein Ankerpunkt, kommen diese doch nur in den Savannen und Halbwüsten Afrikas und im westlichen und südlichen Asien vor, was den Versuch einer Eingrenzung aber auch nur bedingt erleichtert. „[…], doch sie lachte nur, lachte wie eine Hyäne, eine Hyäne, die immer größer und größer wurde,…“ (S. 100)

„…, doch sie lachte nur, lachte wie eine Hyäne, eine Hyäne, die immer größer und größer wurde…“ (S. 100)

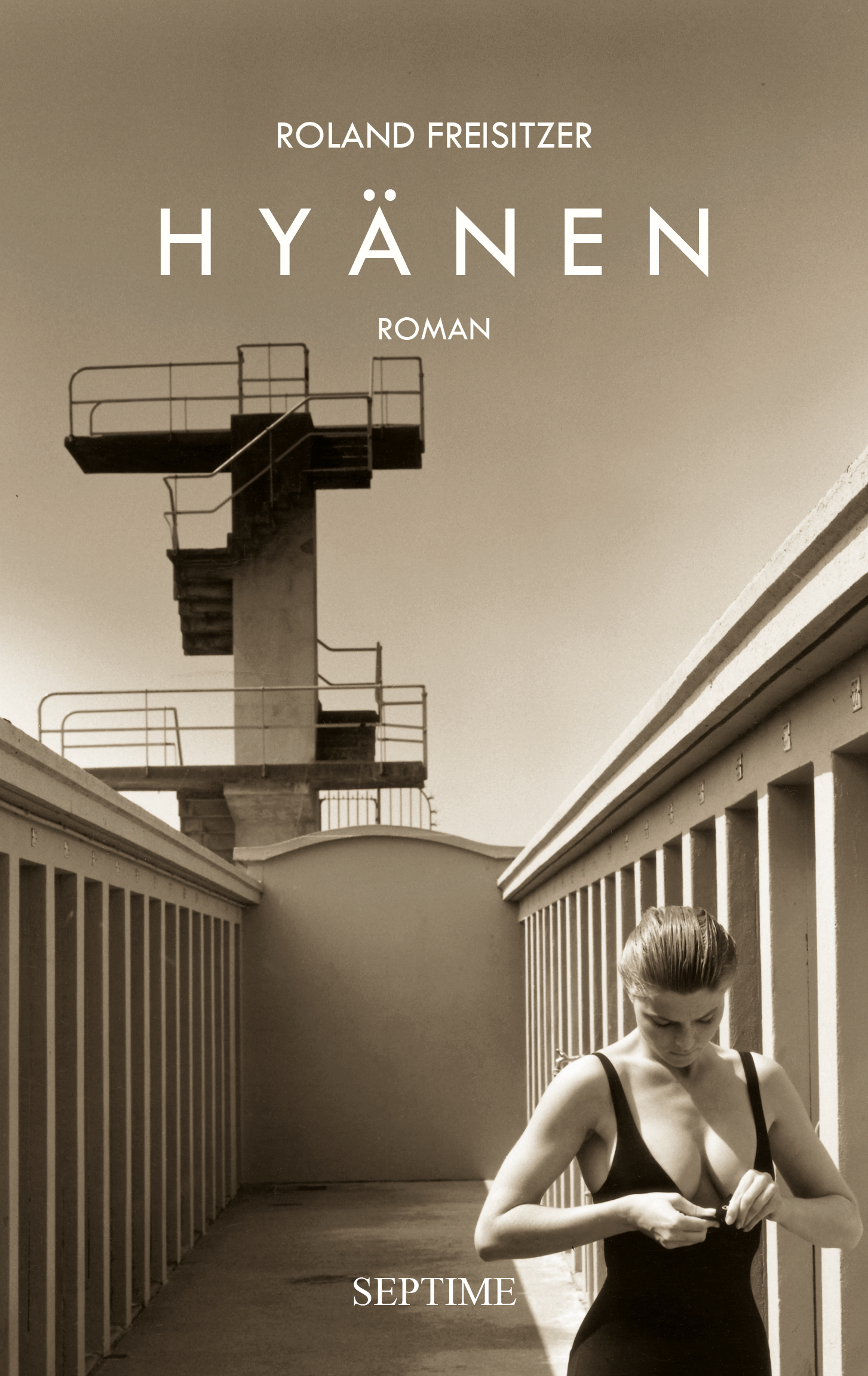

Hyänen ist nach Frey (Septime, 2021) und Die Befreiung (Septime, 2023) Roland Freisitzers dritter Roman und ein paar Merkmale seines bisherigen Schreibens lassen sich auch hier wiederfinden. Roland Freisitzer mag es, mit verschiedenen Genres zu spielen. So vermischt er in Hyänen typische Elemente aus Psychothriller und Krimi mit Dystopie und ein wenig Urban Fiction, garniert mit einer Prise Satire. Immer wieder tauchen neue Rätsel auf, die nicht alle aufgeklärt werden und die die Wahrnehmung der Leser:innen herausfordern. Auch die anfangs vermeintlich klar einzuordnenden Charaktere wechseln gerne (mehrmals) das Lager, oder bilden ein eigenes neues. Ganz Alltägliches nimmt plötzlich irritierende und makabre Wendungen, was manchmal einen surrealen, teils leicht verstörenden Eindruck hinterlässt.

Spätestens bei jener Szene, in der Simon auf der Suche nach dem Bürgermeister diesen in einem Prunksaal mit Spiegelwänden und Deckenfresken voller Engel, Trompeten und sonderlichem Getier findet, fühlt frau sich an die cineastische Bildsprache von David Lynch erinnert: Da sitzt der Amtsinhaber nackt auf einem Barhocker neben einer Marmorstatue Modell für sein Porträt und die Malerin trägt dabei ein rückenfreies langes rotes Kleid und rote Pumps. Es handelt sich bei ihr im Übrigen um keine andere als die Frau, die Simon am Morgen davor nackt im Hotelpool schwimmend beobachtet hatte und die auch als Bibliothekarin tätig ist. Ab hier stelle ich mir als Leserin Agent Simon optisch wie Kyle MacLachlan vor, auch wenn im Text an der Stelle kein kleinwüchsiger Mann hinter einem roten Vorhang hervortanzt (– aber ein weinroter Samtvorhang kommt noch vor!). Und genau dieses Spiel, mit teils stereotypen, teils skurrilen Figuren, verleiht dem Roman einen ganz speziellen Humor, ohne jedoch wirklich satirisch oder gar komödiantisch zu geraten.

Manchmal sind Bücher und die Figuren darin unbeabsichtigt ihrer Zeit voraus. Hyänen entstand noch ehe 2024 der US-amerikanische Wahlkampf zwischen Donald Trump und Joe Biden, beziehungsweise Kamala Harris, begann und schließlich mit ersterem ein Mann an die Spitze kam, dessen erklärtes Ziel zu sein scheint, alle bisherigen gesellschaftlichen und politischen Regeln und Konventionen über den Haufen zu werfen. Und das scheinbar rein zum Selbstzweck, Eigennutz und nicht selten völlig frei von jeder Sinnhaftigkeit. Der vom Autor erfundene Bürgermeister, dessen Machtausübung heute in Trumps Aktionen ein erschreckend reales Gegenstück findet, bietet dabei aus heutiger Sicht eine höchst bittere Folie der Realität. Nur leider gibt es im echten Leben keinen Agent Simon, der zumindest versucht, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Der Roman wiederum lässt sich deshalb nur schwer lesen, ohne dabei Bezüge zu den Trumps, Putins und Orbáns unserer weltpolitischen Gegenwart herzustellen.

Doch „Macht“ kann auch ganz woanders liegen, wie ich erst vor kurzem in einem philosophischen Essay von Michael Hampe gelesen habe: „Vielleicht ist es dieses Gefühl der Macht über eine selbst geschaffene Welt, die das Schreiben von Romanen zu einer angenehmen, lustvollen Erfahrung machen kann.“1 Ja, genau so stelle ich es mir vor, wenn Roland Freisitzer an einem Roman arbeitet. Dieses Bild, zusammen mit ein paar kurzweilige Stunden Lesevergnügen in seinem aktuellen Buch Hyänen, machen mir als Leserin definitiv schon jetzt Lust auf seinen nächsten Roman.