Sascha ist Austauschstudent in London, verlässt aber immer weniger sein Zimmer, besucht keine Kurse an der Universität. Orientierungslosigkeit ist für ihn ein Albtraum, gleichbedeutend mit dem Gefühl anderen ausgeliefert zu sein. Regeln geben ihm Halt, helfen ihm, in der Gemeinschaft zu funktionieren. Doch am liebsten beobachtet er. Er selbst will unerkannt und unbeobachtet von anderen Menschen sein, fühlt sich mit sich und in sich am wohlsten. Um diesen Zustand zu erreichen, versteckt er sich gern. Als Kind stundenlang in einer Kiste, jetzt als Student in London lässt er sich in der Waschküche des Wohnheimes einschließen, ja versteckt sich sogar im Kleiderschrank einer Studentin, um sie von dort aus durchs Schlüsselloch zu beobachten. Seine Überlebensstrategie heißt, nicht gesehen werden.

Der zweite Mann ist Sozialhilfeempfänger, lebt in Wien. Was er fühlt, ist Wut und Verbitterung. Das Leben ließ ihn im Stich. Analysiert er die Gründe, kommt er zu dem Schluss, dass er zu 30 % die Schuld an seiner Situation trägt, für die restlichen 70 % macht er die Umstände verantwortlich. Einst war sein Leben eine gerade Straße. Durch den Tod der Eltern musste er sie verlassen und auf Nebenstraßen ausweichen, die schließlich alle in einer Sackgasse endeten: Lehrling in der Nationalbibliothek, arbeitslos, Buchhändler, arbeitslos, Kloster, Gelegenheitsarbeiten, Sozialhilfe. Wovon er träumt, ist, „dass diese beschissene Welt sich in ein Nichts auflöst.“ Was ihn durch den Tag bringt, ist eine Studie über Fußball, an der er arbeitet. Fußball studiert er obsessiv, auch dies ein Ausdruck seiner Depressionen. Er ist voller Ängste, gleichzeitig jedoch ein kalter Zyniker, der aus Rachsucht wehrlose Menschen in der Dunkelheit niederschlägt und dies „Interventionen im öffentlichen Raum“ nennt. Sein Ziel ist, alle Bindungen und Beziehungen aufzulösen, sich mit der Beobachterrolle zu begnügen: „Man muss sich abkapseln, nur dann ist man frei!“

Der Griechenlandtourist, zu Hause ein Verkäufer, ist geprägt von dem Autounfall, den nur er überlebte. Eltern und Bruder sah er sterben, er selbst verlor ein Bein. Äußerlich ein Krüppel, fühlt er sich als Außenseiter, ist seit dem Unfall orientierungslos. Er ist auf der Suche nach dem Echten und Wahren, wie der Blick eines sterbenden Menschen, in dem keine „sinnlose, abstoßende Leere“ liegt. Auch er weigert sich, Beziehungen einzugehen, funktioniert nur nach außen hin. Er weiß um seine Einsamkeit, zieht diese aber der Gefahr, Freunde und geliebte Menschen zu verlieren, vor. Die Verlustängste überwiegen, er verzichtet bewusst auf Kontakte. „Ich werde mit der Welt an sich nicht fertig. Friss oder stirb, fressen oder gefressen werden, das ist das regierende Prinzip.“

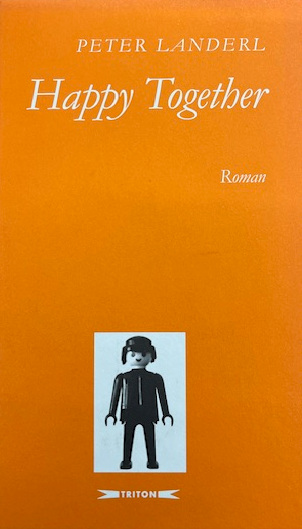

Happy Together ist sicherlich keine Literatur fürs gemütliche Schmökern an kalten Winterabenden. Dazu sind die Charaktere zu neurotisch, zu einsam, müssen zu sehr auf Überlebensstrategien zurückgreifen, die sie als traurige Gestalten entlarven. Und doch versteht man die Landerlschen Protagonisten, denn wer hat sich nicht schon mit ähnlichen Gedanken herumgeplagt, wäre gern vor der Welt da draußen geflüchtet und ließe seinen Neurosen freien Lauf? Die Helden in Happy Together haben diese Überlegungen jedenfalls konsequent umgesetzt, und das unterscheidet sie von den anderen, die einen Rückzug nur als Gedankenspiel betreiben. Der Buchtitel Happy Together könnte Bezug nehmen auf einen gleichnamigen chinesischen Spielfilm der neunziger Jahre, der Einsamkeit und Zurückweisung in einer Liebesbeziehung thematisiert. Bei Landerl bezeichnet der Titel eine Art Solipsismus der Protagonisten: Zusammen glücklich sein, bedeutet für sie, mit sich selbst glücklich zu sein, bewusst die Einsamkeit für sich zu wählen, um sich nicht mit der Welt und den Menschen auseinander setzen zu müssen.

Sprachlich trifft Landerl den Ton, es sind knappe Stücke, aber es gelingt ihm, die Gefühlswelt der Männer darzustellen. Lediglich bei dem mittleren Text langweilen bisweilen die unendlich wirkenden Fußballpassagen, die – eben obsessiv und damit auch wieder angemessen – für den Leser (oder die Leserin?) schwer zu ertragen sind.