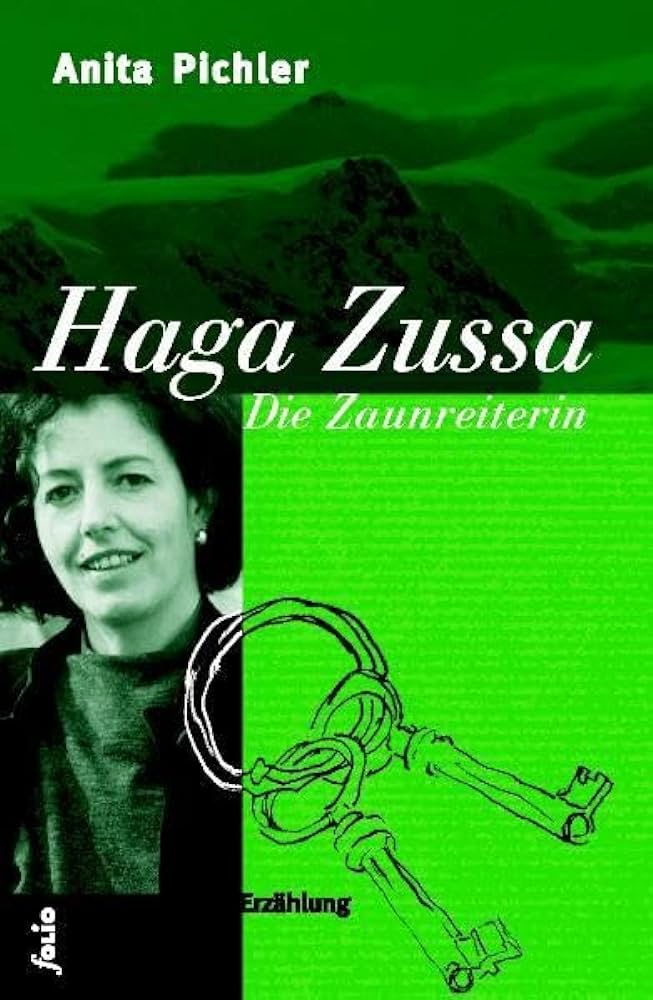

„Die Zaunreiterin“ wurde dennoch zu einem Erfolg, der im ganzen deutschsprachigen Raum aufhorchen ließ. Anita Pichler war die erste weibliche Südtiroler Autorin, die außerhalb der Grenzen erfolgreich wurde. Einen vergleichbaren Erfolg landete später erst wieder Bettina Galvagni. Dennoch wurde die Erzählung schnell als „Frauenliteratur“ abgestempelt und degradiert. Selbst der Klappentext der Suhrkamp-Ausgabe legt sie von vornherein fest: „Die Zaunreiterin“ ist eine Erzählung, in der ‚Weibliches‘ zur Sprache kommt…“ Wie sollte man eine Erzählerin definieren, die ihre LeserInnen derartig in die Irre führte, weg von einem einheitlichen Erzählstrang, assoziierend auf unsicherem Terrain? Wer war die Ich-Erzählerin überhaupt und wohin wollte sie? Eine Frau, die ihren Schlüssel verloren hat und nicht mehr in die eigene Wohnung kann, die mit seltsamen Fragebogen umherstreunt und unzusammenhängende Fragen stellt? Die endlich „durch Zufall“ auf Erinnerungen stößt. „Hier im Park kämpfe ich schwer an gegen meine Erinnerung. Hier kämpfe ich gegen meine sieben Tode.“, heißt es da. Sich dieser Erinnerung zu stellen bedeutet, den Kampf aufzunehmen.

Anita Pichler hat 1992 (bei Haymon) ein Buch mit dem Titel „Frauen aus Fanis“ herausgegeben. Darin überliefert sie die alten ladinischen Volkssagen aus der Südtiroler Bergwelt, ergänzt von wunderbaren Zeichnungen von Markus Vallazza. „Fanes ist meine Geschichte. Es ist die Geschichte, die ich kenne, seit ich mich an Geschichten erinnern kann…“, schreibt die Autorin und erzählt über Weltschöpfung und eine entstehende Zeitordnung im Urgestein der Berge, wo Wesen aus einer tieferen Zeit hausen. Die Frauen aus Fanis sind unsere Mütter, die wir moderne Frauen längst vergessen haben, obwohl wir doch von ihnen abstammen. Anita Pichler ist dagegen von diesen Sagen durchdrungen, sie kennzeichnen das Wesen ihres Schreibens. In ihr schlummern diese wilden mutigen Frauen, die sich dem Schicksal stellten und für immer in den Zeitläufen verschwunden sind. Es ist die Erzählung, die Niederschrift dieser Mythen, die sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart möglich machen. Die heraufbeschworenen Bilder von Mythen, die Anita Pichler ins Urgestein der Dolomiten zeichnet, sind genauso wenig erklärbar wie manche ihrer Bilder in „Haga Zussa“.

In „Haga Zussa“ haut Eckehard, der Bildhauer, seine Figuren aus Stein. „Die Geduld der Steine, sagt er, wird in Jahrtausenden gemessen und nicht in dieser kleinen, engen Zeit.“ Die Ich-Erzählerin erinnert sich an ihn, genauso wie an den Freund Johannes, der inzwischen tot ist, und an Uta, die Tänzerin, der sie nun wiederbegegnet und die an einen Rollstuhl gefesselt ist. „Für Uta war Tanzen Selbstzweck. Das gehörte zum Leben wie Atmen…“. Und doch hat sie eine andere Vergangenheit, da sie als Kind den Ruf einer Autistin hatte. Uta ist das Gegenbild zu den Formen, die Eckehard im Stein sucht. Anita Pichler schraubt ihre Erzählung immer tiefer hinein ins Unvorhersehbare, Vielschichtige, ins Mythische, schreibt sich fort zwischen Bildern und Szenen, die keine Rücksicht nehmen auf LeserInnen, die die Eindeutigkeit suchen. Nichts wird erklärt. Da ist eine Frau. Sie ist auf der Suche. Sie fragt nur scheinbare Fragen und findet wie zufällig Antworten in Fragmenten zwischen Träumen. „Haga Zussa hat mich berührt, ich habe mich umgesehen, habe ihr in die Augen gesehen und bin nicht tot umgefallen“, lautet der letzte Satz der Erzählung. Der Kampf ist offenbar ausgefochten. Die Anstrengung darum, in der Erinnerung die Voraussetzung für das Weiterleben zu suchen, lässt sie ureigenste Ängste und Träume ausloten, hinter die äußere Erscheinung in tiefste Innerlichkeit vordringen und rätselhafte Bilder zu Tage schaffen. In „Beider Augen Blick“ (Haymon, 1995) schreibt sie über das Bild „Der Tod“: „Und ich suche in allem nach seinem Bild, suche nach der Grenze, weil ich begrenzen muss: Was ich begrenzen kann, fürchte ich nicht.“ – Vielleicht schon in einer tieferen Ahnung ihres frühen Todes. Anita Pichler starb 1997 an einem Krebsleiden.

Die Texte und Bücher, die sie hinterlassen hat, versprachen eine besondere literarische Karriere zwischen den etwa gleichaltrigen Autorinnen Elfriede Jelinek, Waltraud Anna Mitgutsch, Elisabeth Reichart, Evelyn Schlag, Brigitte Schwaiger oder Marlene Streeruwitz. Das Etikett „weiblich“ zeigt Reichtum anstelle von Beschränkung.

Den beiden Nachlassverwalterinnen Sabine Gruber und Renate Mumelter, die bereits zwei Bücher („Es wird nie mehr Vogelbeersommer sein“, 1998 und „Das Herz, das ich meine“, 2002) zum Andenken an Anita Pichler herausgegeben haben, ist ein behutsamer und genauer Umgang mit Pichlers Werk zu danken. Ihr Nachwort ist ein wichtiger Begleittext zur Haga Zussa, die zu einer Art Unwirklichkeit abhebt. Es bringt die Erzählung auf den Boden der Realität zurück und zeigt auf, wie mit einem derartigen Text im Literaturbetrieb umgegangen wird.