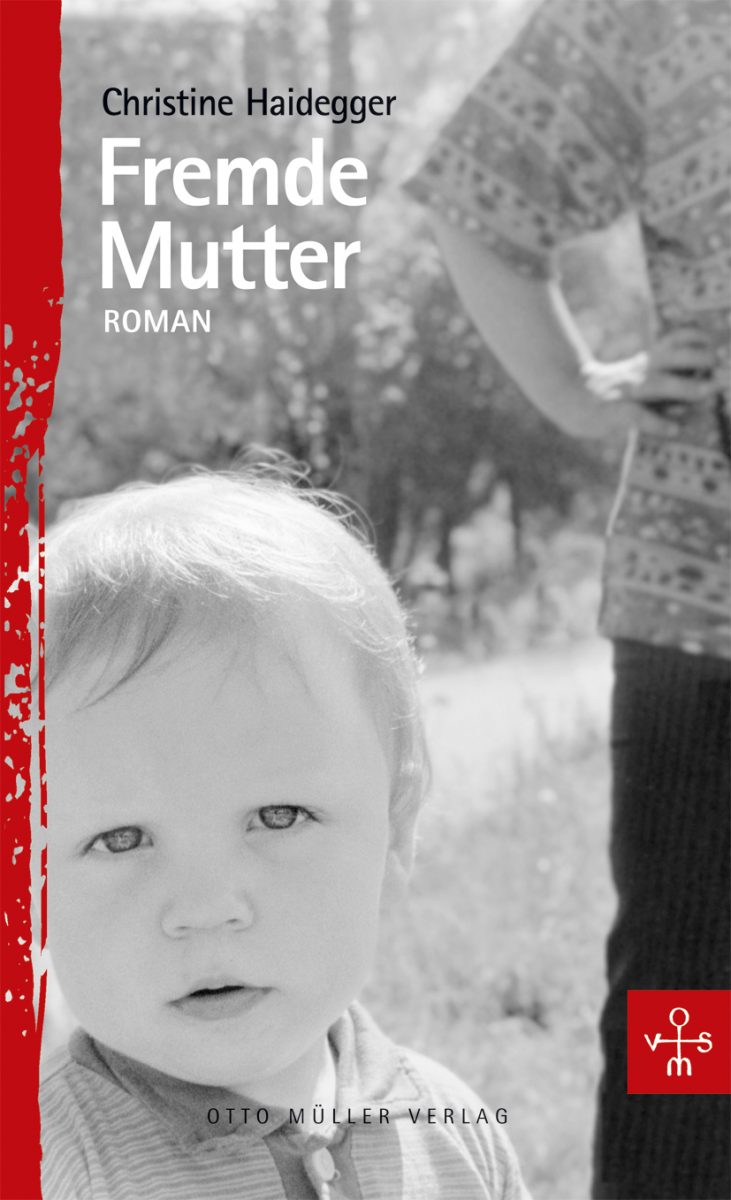

Schon 1979 hat sich Christine Haidegger in ihrem Roman „Zum Fenster hinaus“ einer Kindheit und Jugend unter schwierigen Verhältnissen angenommen. Ihre eigenen Erfahrungen der Nachkriegszeit und der Drill eines Internats am Traunsee, in dem eine junge Seele zerbricht, bilden den düsteren Hintergrund. In „Fremde Mutter“ greift die Autorin nun noch ein wenig weiter zurück in die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Ich-Erzählerin Elisabeth wächst in mehr als beengten Verhältnissen in einem namenlosen Dorf Deutschlands auf. Die Mutter entstammt einer verarmten Gutsherrenfamilie, ist eine Fremde von weit her, früh verwitwet und verhärmt. Elisabeth und ihr Bruder spüren die Wirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit am eigenen Leib. Hunger und Frost sind der Feind, die Kindheit hart und dunkel.

Früh schon muss das Kind fürs eigene Überleben in fremde Dienste gehen, in der Pfarrersfamilie hat es das Mädel besser als zu Haus. Dort ist der Tisch reichlich gedeckt, der Ofen geheizt, und man wäscht sich in einem richtigen Badezimmer. Neben der Arbeit ist auch noch Zeit für die Schule, und das Lernen macht Spaß.

Elisabeth ist der Inbegriff der Bescheidenheit. Christine Haidegger schildert sie offen für alles Neue und stets bemüht, alles richtig zu machen. Sie erwartet nicht viel von der Gegenwart und der Zukunft. Josef Schmidt sang in den 40er Jahren: „Es wird im Leben dir mehr genommen als gegeben“ – und das trifft Haideggers (Frauen-)Figuren wohl allesamt. Kein noch so kleines Glück ist von Dauer. Und keine noch so positive Grundstimmung vermag das zu ändern.

Elisabeth ist zwar bei aller Unerfahrenheit nicht naiv, aber sieht wenn möglich doch überall das Gute, und im Kleinen wird ihr das auch durchaus vergolten. Von der Pfarrersfamilie kommt sie in die Kreisstadt, um zu einer professionellen Haushälterin ausgebildet zu werden – und beinahe auch zur Säuglingsschwester, hätte nicht ein Unfall ihre Mutter zum Pflegefall gemacht und damit der Karriere der Tochter ein jähes Ende gesetzt. „Kämst du anderswo her und wärst du ein Junge, man müßte einen Arzt aus dir machen“, bringt eine Vorgesetzte Elisabeths Situation auf den Punkt. Was nützt ein Talent einer Frau, die in der falschen Familie zur falschen Zeit und im falschen Land auf die Welt kommt? So lässt Elisabeth folgerichtig und sehr viel später ihren Sohn außer Landes schmuggeln: er soll nicht in Deutschland aufwachsen, und auch nicht in Österreich, nicht im Krieg.

Der Krieg hat Elisabeth ihren Mann genommen, sie von ihrem Sohn getrennt, und nun nimmt er ihr auch noch ihr Leben. Ein pazifistischer Auftritt auf einem Bahnhof, ein sinnloser mutiger Tropfen auf den heißen Stein bringt sie vor Gericht und in weiterer Folge nach Hartheim. In Gesprächen mit einem jungen Arzt im „Sanatorium“ erzählt sie, wie ihr Leben verlief. Diese Gespräche sind ihr Vermächtnis.

Christine Haidegger erzählt sprachlich einfach, nüchtern und lebendig von der Kindheit ihrer Protagonistin im Dorf, der Ausbildung in der Stadt, ihrer ersten und einzigen Stellung als Haushälterin – ausgeführt, wie nicht anders erwartet, zur allseitigen Zufriedenheit – ihrer Liebe zu einem österreichischen Forstarbeiter, dem sie schließlich in sein Dorf folgt. Kein Märchenprinz, aber doch ein liebevoller Ehemann.

Elisabeth verkörpert die Ideale der Jugend, des Frohsinns und eines unerschütterlichen Hausverstands, eine Dreieinigkeit, die so manche Hürde zu nehmen imstande ist. Armut, Ungerechtigkeit, schlechte Startbedingungen. Gejammert wird nicht, und schon wenig macht zufrieden. Aber angesichts höherer Politik, wahnwitziger Pläne von Potentaten, ja angesichts des Krieges und des Mordens haben solche Ideale keine Chance. Elisabeth muss mit ihnen untergehen.

Erstaunlicherweise ist Fremde Mutter trotz aller Tragik kein durchweg düsteres Buch. Zu pragmatisch die Beschreibung der verschiedenen Hürden und ihrer Überwindung, zu lebendig die Figur der Elisabeth, trotz ihrer unschuldigen Nächstenliebe ist sie keine farblose Heilige, sondern ein normales junges Mädchen bzw. eine junge Frau mit den Hoffnungen und Ängsten, die dazugehören. Und sie ist eine starke Frau mit einem starken Lächeln, das wohl erst angesichts des Todes erstirbt.