Im Prolog davor wurde der Erzähler geradezu zum Reden herausgefordert, als handele es sich um ein Duell. Anfangs scheint ihm die Stimme zu versagen. In dieses Schweigen hinein erfährt man Wissenswertes über die Grundlagen des menschlichen Sprechens, „zum artikulieren wird vorwiegend ausgeatmete luft benutzt.“, und auch die Regeln, denen eine Rede zu folgen hat, „vibrierend, mitreißend und gleichzeitig kühl und überlegt soll deine rede sein. virtuos verziert in ihrer rhetorik.“

Das „ich“, nun doch zum Sprechen anhebend, hält sich daran, und formuliert vollendet. Wenn es da heißt, „lauschverdreher“, „scheinklangauditorium“ oder „selbstredeauditorium“ fühlt sich der Leser unweigerlich angesprochen, und auch fast zurecht gewiesen, als wäre man diesem „ich“ etwas schuldig: „entscheidet, meine ohrenfreunde, meine hörzerstäuber, schwenkt die worte in den muscheln eurer hörbehelfe …“

Die Form bestimmt die Geschichte(n). Es wird zwar erzählt, das Erzählte aber von ungewöhnlich gesetzten Punkten gleichsam zerstochen. Die erzählte Beunruhigung, Zersetzung ist nicht nur illustriert sondern nachfühlbar. Die Erzählstimme wirkt sogar innerhalb des Atemzuges unterbrochen. Dafür darf sich das Auge auf im Text verstreuten arabischen Schriftzeichen und Wörtern ausruhen wie auf Blüten am Wegrand, und bekommt Einblicke in eine Sprache, wo „qalb“ „herz“ heißt und „kalb“ „hund“.

„Der Stil hat mit dem Gehen zu tun, manchmal ist es länger, manchmal stolpert er, dann wird es kürzer, hektischer …“, sagte der Autor im Interview mit Furche-Redakteurin Brigitte Schwens-Harrant, die seine Sätze an Marlene Streeruwitz erinnerten. „so erzählte er oft. strömte durch ihn hindurch. und wie er erzählte. und erzählen konnte. von der kleinen straße. in der weit über hundert kinder lebten. auf elf familien aufgeteilt.“

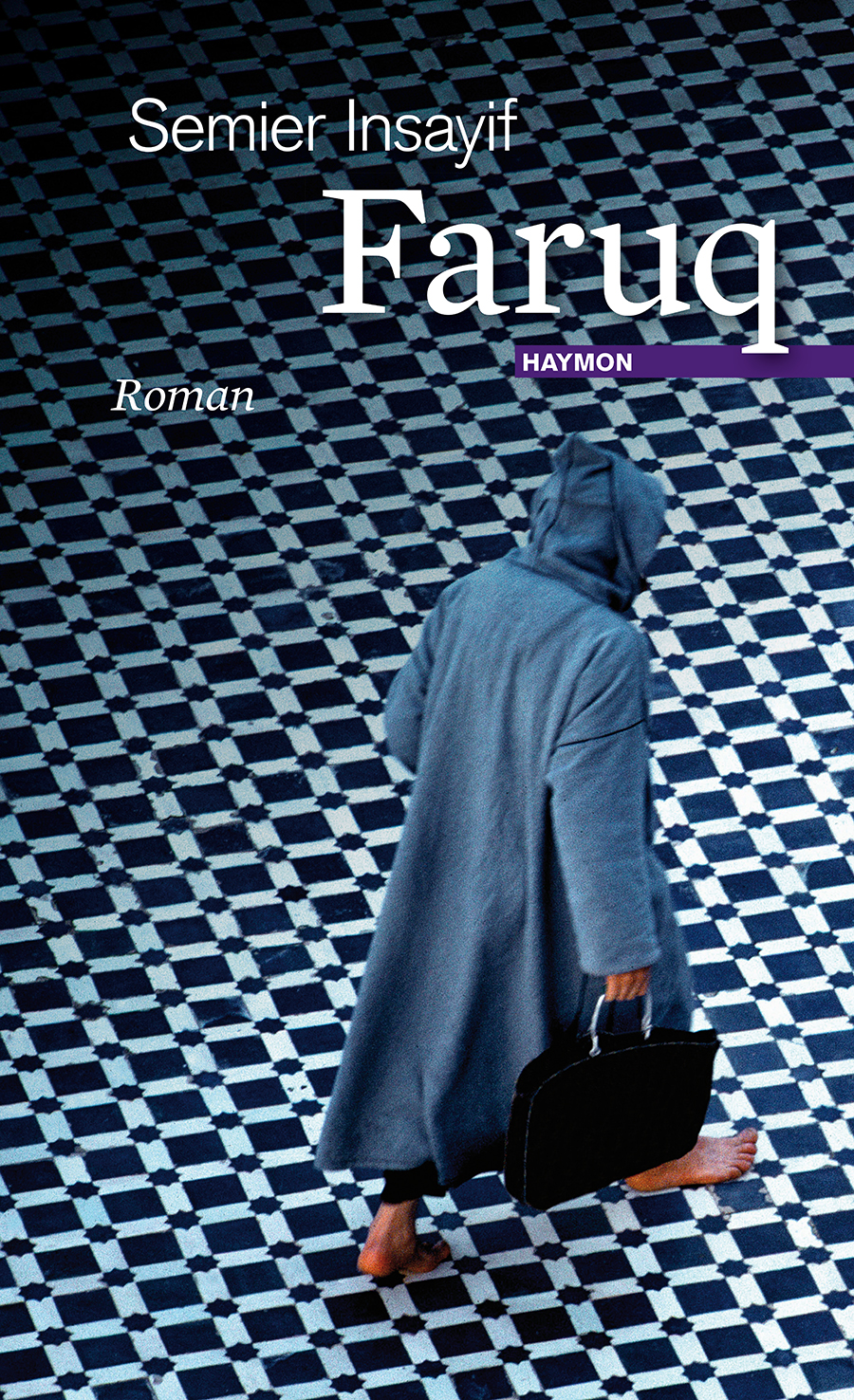

In einer der elf Familien wuchs der Vater des Erzählers auf, zwischen Bäumen, von denen Geschichten auf die Erde fielen, die von dort jetzt in den gehenden Sprecher eindringen und Gedanken an den Vater keimen lassen. Ein Vater, der einst ohne Mantel nach Wien kam, weil er das Wort Mantel gar nicht kannte. Trotz der Trostlosigkeit des Ankommens, als er am Südbahnhof mit zwei Koffern aus dem Zug steigt, wird er ein erfolgreicher Medizinstudent, und trifft bald die Frau, die er heiraten wird, die spätere Mutter des Erzählers. Die Erinnerungen an den Vater drängen sich zwischen Erinnerungen an die eigene Jugend, die ersten Reisen mit den Eltern zu weit verstreuten Verwandten, in Schweden und Bagdad, der Heimatstadt des Vaters, und Erinnerungen an Liebeserlebnisse mit einer Frau.

Die Intensität der Beziehung zu ihr wird mit kuriosen Substantivschöpfungen, wie „tiefrote lippenpolster“ und „herzskelett“ beschrieben. Je mehr man aber davon liest, und je öfter sie doch immer ein wenig anders sind, desto charmanter werden sie. Es gibt auch Uncharmantes, wenn zum Beispiel die Liebenden „kein Glied schonen“ und „Pupillen festfrieren“. Der plötzliche Freitod der geliebten Frau wirft allerdings – auch beim Leser – ganz andere Fragen auf. Dass sie unbeantwortet bleiben und die Beweggründe der Tat im Dunkel, steigert die Tragik. Gerade noch unfassbar lebendig, ist sie im nächsten Moment fort und steht damit in der Reihe Verschwundener, die einer nach dem anderen hinter dem Wortgeflecht des Romans durchschimmern. Und das Geflecht ist vielleicht dazu da, das Verschwinden dieser Ermordeten, Entführten zu verdeutlichen. Wie das von Faruq, dem „engelsbruder“ des Vaters, der als Kind in den Fluss fiel und ertrank.

In all seiner verzierten Rhetorik ist Insayifs Roman auch ein Plädoyer für genauen Umgang mit Sprache, und eine Schule, die den Leser zwingt, jedes Wort unter die Lupe zu nehmen, schon wegen der konsequenten Kleinschreibung von allem außer Zitaten. In diesem Sinne würde ich dem Lektorat des Verlags ans Herz legen, ihn doch auch einmal zu lesen. Seltsamkeiten wie „kaffehaus“ und „eighenheiten“ können nicht beabsichtigt sein.

Zu Gute halten muss man dem Buch in jedem Fall, dass es immer wieder anders ist, wenn man es nochmals aufschlägt. Und ist das nicht das größte Kompliment, das man einem Roman machen kann? Ein kunstvoll gewobener Text wie ein schöner persischer Teppich, in dem man stets neue Muster entdeckt. Allerdings lädt er nicht ein, sich darauf auszustrecken, eher dazu, ihn an die Wand zu hängen und die Kunstfertigkeit des Webers zu bewundern.