Der „irgendwie traurige Geruch nach Politur, gewachstem Schrankpapier und alten Menschen“ ist nicht leicht loszuwerden, Philipp ist zu träge und unentschlossen. Als er sich ins oberste Stockwerk vorwagt und die Dachbodentür aufstößt, entdeckt er „dutzende Tauben, die sich hier eingenistet und alles knöchel- und knietief mit Dreck überzogen hatten, Schicht auf Schicht wie Zins und Zinseszins, Kot, Knochen, Maden, Mäuse, Parasiten, Krankheitserreger (Tbc? Salmonellen?).“ In mehreren Generationen Familiengeschichte hat sich also allerhand Dreck angesammelt – Leid, Unrecht, Missverständnisse -, den Philipp sich zu beseitigen scheut. Das schwere Erbe, die Last der Vergangenheit – insofern ist Philipp als eine typisch österreichische Figur zu verstehen. Nicht nur Thomas Bernhards Figuren sind am übermächtigen Erbe zu Grunde gegangen.

Der Großvater hat in der Nachkriegszeit den glänzenden Aufstieg zum Minister geschafft, die Ehe mit seiner Frau Alma aber war von Gefühl- und Sprachlosigkeit geprägt und allein auf den äußeren Schein bedacht. Sein Sohn – Philipps Onkel – fällt als Vierzehnjähriger bei der Befreiung Wiens im Frühjahr 1945. Mit der Tochter Ingrid zerwirft sich der Großvater, weil sie nicht standesgemäß heiratet. Auch diese Ehe, der Philipp und seine Schwester Sissi entstammen, verläuft unglücklich: ein Familienalbum mit Flecken.

Der Bruch mit der Familiengeschichte, ihre Entsorgung in den Abfallcontainer fällt Philipp nicht so leicht: „Halt dir vor Augen, daß Selbstschutz ein gesunder Reflex ist und daß es dir freisteht, für dich zu entscheiden, was dir bekommt und was nicht. Erinner dich daran, daß Familiengeschichte eine Konvention ist, die von denen erfunden wurde, die es nicht ertragen können, zu sterben und in Vergessenheit zu geraten.“

Philipp ist ein Beziehungsgeschädigter, er schläft mit der Briefträgerin, von der er nicht einmal den Nachnamen kennt, seine Freundin Johanna besucht ihn nur selten, weil sie verheiratet ist und Familie hat. Freunde hat er nicht und auch die Nachbarn wollen nichts mit ihm zu tun haben. Manchmal versucht er sich aus seiner fesselnden Apathie zu befreien, doch zeigt er dabei kindliche Verhaltensmuster, sodass auch diese Anläufe scheitern. Und je mehr er seine Familiengeschichte negieren will, desto mehr verstrickt er sich in die Vergangenheit, imaginiert und rekonstruiert die Familienhistorie.

„In der Schule hat Alma gelernt, daß sich die Farben eines rasch rotierenden Windrads im menschlichen Auge vermischen, blau und gelb zu grün. Wenn jedoch bei völliger Dunkelheit ein Blitz das rotierende Windrad für eine Hundertstelsekunde erhellt, wird das Windrad in Ruheposition gesehen, die Farben klar voneinander abgegrenzt. Aus demselben Grund scheinen die heimeilenden Vögel in der Luft erstarrt zu sein, wenn der Blitz sie erleuchtet. Ganz ähnlich frieren die Dinge in der Erinnerung ein; als würde die Erinnerung das Farbengemisch der Vergangenheit in seine Bestandteile zerlegen und einzelne Farben herauslösen.“

Ähnlich wie in diesem Bild beschrieben, blendet Geiger von der Erzählgegenwart, die sich von April bis Juni 2001 spannt, in die Vergangenheit, wobei er dem Leser keine fortlaufende Familienchronik anbietet, sondern lediglich acht Tage (die sich vom 6. August 1938 bis zum 9. Oktober 1989 erstrecken) aus der Perspektive der Familienmitglieder schildert. Dabei schafft er erstaunlich farbenreiche, nuancierte, detaillierte, tiefe Aufnahmen, die nicht isoliert bleiben, sondern die gesamte Familiengeschichte auszuleuchten vermögen. Eindringlich ist etwa die Szene, in der er den Abwehrkampf einiger Hitlerjungen gegen die Sowjets erzählt. Nicht nur durch die Verwendung des Präsens, sondern auch durch eine ungemeine Stilsicherheit schafft er es, die verstaubte Vergangenheit ganz nahe an das Auge des Lesers zu führen. Dieser freut sich über Wiedererkennungseffekte, wenn er an alte Markennamen oder längst eingestellte Fernsehsendungen erinnert wird.

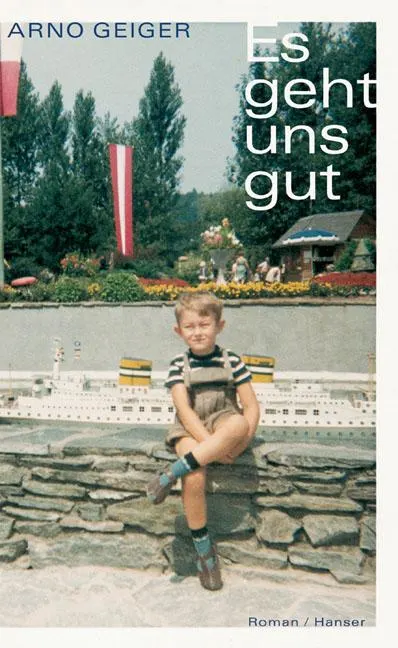

Geschickt verknüpft Geiger die individuelle Familiengeschichte mit der österreichischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, sodass man den Roman getrost als einen Österreichroman (und einen der besten Beiträge zum Gedankenjahr) bezeichnen kann. Vor allem aber ist Geigers „Es geht uns gut“ ein glänzend erzählter Familienroman. Zweifellos einer der besten österreichischen Romane der letzten Jahre.