Jelinek wendet sich gegen das Theater als Repräsentation der Realität, als Abbild einer urbildhaften Wirklichkeit, unterwandert mit ihren Texten die formtypischen Gestaltungsmittel des Dramas und treibt dabei sukzessive die Reduktion der dramatischen Kategorien wie Handlung, Dialog und Figuren voran. An deren Stelle setzt sie schließlich scheinbar monologische Sprachflächen, die bei genauer Lektüre eine Vielzahl an Stimmen hörbar werden lassen. So entstehen Texte, die, durch die Fülle von sprachlichen Assoziationen und diskursiven Resten aus Literatur, Medien und Politik kunstvoll zusammenfügt, zu mehr oder minder unverbindlichen Vorlagen für das Theater werden und der Regie einen tendenziell unbegrenzten Spielraum lassen; trotz ihrer hermetischen Kompaktheit bleiben die Texte programmatisch offen.

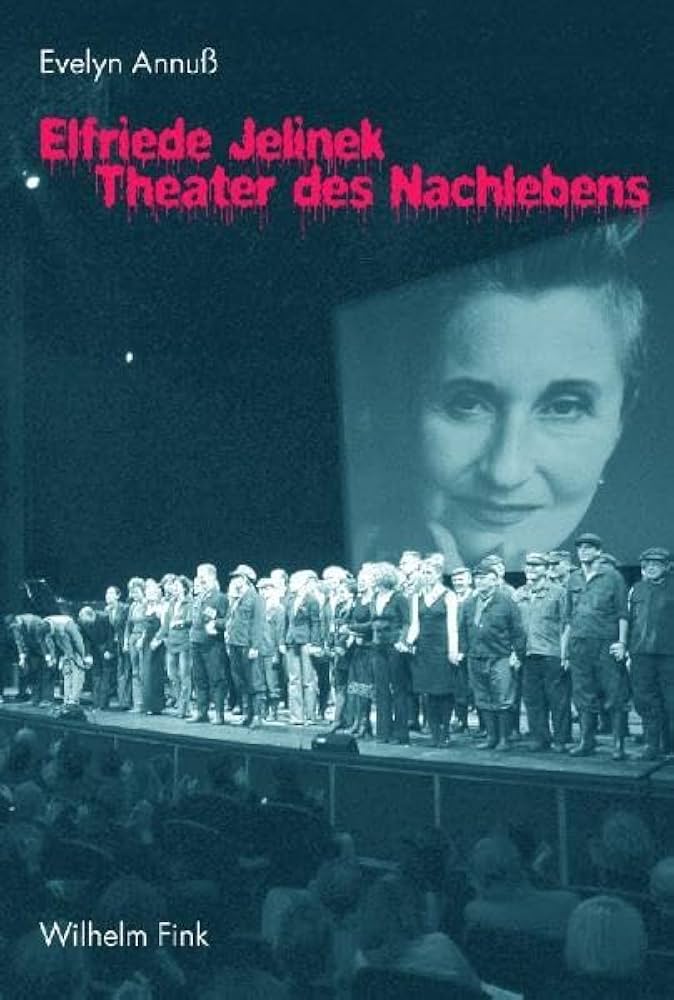

Auch der Verhandlungsrahmen, innerhalb dessen Jelineks Theatertexte wissenschaftlich besprochen werden können, gestaltet sich gleichermaßen offen, wenn auch nicht beliebig. Eine Perspektive, wie Jelineks Texte mit literaturtheoretischen und theaterwissenschaftlichen Ansätzen zu erschießen sind, eröffnet die Arbeit von Evelyn Annuß, deren beeindruckenden Ergebnisse im Wilhelm Fink Verlag unter dem Titel „Elfriede Jelinek. Theater des Nachlebens“ erschienen sind. Mit dem Begriff des Nachlebens thematisiert Annuß nicht nur das Fortdauern der (österreichischen) Geschichte in und durch Jelineks Texte, sondern insbesondere – unter theoretischer Bezugnahme auf Walter Benjamin – den Doppelcharakter von Mortifikation und Neubelebung des Zitierens, der in Jelineks Theater in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht wird. Für Annuß liegt vor allem in der Frage nach der sprechenden Instanz die Sprengkraft von Jelineks Theatertexten. Daher analysiert sie in einer rhetorischen Versuchsanordnung, welche die zitierende Rede über sich selbst ins Visier nimmt, das „entstellte Fortdauern der sprechenden Figuren, die Jelinek in ihren Texten als Formzitate personaler Darstellung auftreten lässt“ (S. 11). Mit der rhetorischen Trope der Prosopopoiia, die als Verstehensfigur im Sinne von de Man Figuren nicht nur eine Maske, sondern auch eine Stimme verleiht, fokussiert sie auf die Stimmen, die in Jelineks Texten laut werden. Wer da allerdings spricht, wenn Jelinek ihren Figuren unterschiedlichste Zitate in den Mund legt, ist aufgrund der dramatischen Konzeption der Texte nicht immer eindeutig festzumachen. Die Stimmen überlagern sich, gehen ineinander über und treten verwandelt auf. Jelineks Ästhetik des Zitierens anhand ihrer Theatertexte zu untersuchen, erweist sich deshalb als besonders ergiebig, weil – mit theaterwissenschaftlichen Rüstzeug ausgestattet – die theatrale Situation ins Blickfeld kommt, welche die Texte in Anspruch nehmen, und insofern auch die Aufführungsbedingungen stellvertretenden Sprechens reflektiert werden.

Ihre Ergebnisse zeigt Annuß exemplarisch an drei Theatertexten, die jeweils unterschiedliche Darstellungsweisen von Jelineks Zitationsverfahren darstellen. Anhand von Jelineks Theaterdebüt „Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften“ zeigt sie zunächst auf, inwiefern Ibsens Figuren durch Jelinek „postdramatisch“ vorgestellt werden. Auch wenn meines Erachtens der Begriff des Postdramatischen gerade für dieses frühe Stück wenig greift, weil es im Wesentlichen doch auf das Funktionieren des Dialogs vertraut und die Figuren als eine Einheit von Sprache, Körper und Gefühl präsentiert, veranschaulicht Annuß recht plausibel, wie der Text sowohl mit den Dramenvorlagen von Ibsen als Formzitat arbeitet, als auch die Tradition der Brecht’schen Lehrstücke aufgreift. In der dramatischen Fortführung der Traditionslinien eröffnet sich schließlich die politische Brisanz des Stückes, die Zitierpraxis weist darauf hin, „wie sich Ibsen anführend im Namen ‚der Frau‘ sprechen und damit zugleich die gesellschaftliche Strukturproblematik sozialer Ungerechtigkeit ausblenden lässt“ (S. 44).

Die erinnerungspolitische Dimension personaler Darstellungsformen zeigt Annuß anhand von Jelineks „Burgtheater“ und rehabilitiert damit die von der Literaturkritik als misslungenes Schlüsseldrama verrissene Posse. Mit analytischer Schärfe nimmt die Autorin die Rede der als Abbilder des Hörbiger-Wessely-Clans angelegten Figuren ins Visier, die in einer grotesk-komischen Dialektsprache, die dezidiert als Kunstsprache verstanden werden soll, faschistisches Gedankengut zum Besten geben. Dabei handelt es sich um eine Sprache, die mit Versatzstücken aus Paul Hörbigers Memoiren und mit Zitaten aus bekannten Heimat- und Propagandafilmen arbeitet. Kernstück der Textanalyse bildet die Untersuchung der Figur des Alpenkönigs, der als allegorische Reflexionsfigur nicht nur auf die Traditionen des Wiener Volksstücks verweist, sondern zur „nachlebenden Leiche“ (S. 83) eines personifizierten Österreichs wird. Insofern polemisiert das Stück nicht einfach gegen berühmte Personen, die ihre Nazivergangenheit verschwiegen haben, sondern verschiebt über die entstellende Verwendung des Materials „die Perspektive von der schlüsseldramatischen Entlarvung verdrängten Vorlebens auf die Inanspruchnahme zukünftiger politischer Verantwortung für die Konstitution von Öffentlichkeit und das Nachleben dessen, wovon es kein autobiographisches Zeugnis geben kann“ (S. 135). Mit „Burgtheater“ wird demnach nicht nur österreichische Geschichte aufgearbeitet, sondern es ist im besten Sinne ein Stück Österreich.

Mit „Wolken.Heim.“ untersucht Annuß schließlich einen Text, der, wenn auch fürs Theater geschrieben, aufgrund seiner formalen Voraussetzungen kaum als Drama wahrgenommen wird. Nicht nur, dass es kein Personenverzeichnis gibt, der Rede wird kein Figurenname zugeordnet, dem Sprechen wird die szenische Figur verweigert. Annuß beschreibt nun das „unabsehbare Raunen“ (S. 137), das durch das namenlose Sprechen und das in den Text eingeschriebene Echo berühmter Dichter und Denker, namentlich Kleist, Fichte, Hölderlin, Hegel, Heidegger wie auch Celan und Benjamin, sowie Zitaten aus den Briefen der RAF entsteht. Abgesehen von der peniblen Spurensuche nach den entsprechenden Zitaten und Quellen, die meines Erachtens keineswegs immer den hermeneutischen Schlüssel zum interpretatorischen Glück liefert, lotet Annuß am Zitierten insbesondere das Verhältnis zwischen Prosopopoiia und biopolitischen Kontext aus. Ins Zentrum wird ein kollektives Sprechen gerückt, welches das Theater als Raum wahrnehmen lässt, in dem das körperbildlich undarstellbare Reden den Körper ohne Worte zum Verhandlungsgegenstand macht.

Die Auswahl der besprochenen Texte charakterisiert insofern das Gesamtwerk der Jelinek’schen Theatertexte, als sie Meilensteine in der Entwicklung festmacht. Allein die späten Texte Jelineks kommen ein wenig zu kurz; das letzte Kapitel versucht zwar in konziser Form in einem „Theater der Zukunft“ weitere Entwicklungslinien in Jelineks theatralischem Schaffen offen zu legen, eine profunde Auseinandersetzung mit einem der letzteren Stücke bleibt jedoch aus. Dabei könnte gerade die Untersuchung von „Ein Sportstück“ oder „Das Werk“, in denen Jelinek selbst als Figur, als sprechende Instanz auftritt und sich demnach körperlich (sei es nun real oder auch nur fiktiv) in Szene setzt, eine neue Perspektive einbringen. Das Schlusskapitel zeigt, dass es noch eine Fülle an offenen Fragen in Zusammenhang mit Jelineks Theatertexten gibt, deren sich die Wissenschaft annehmen sollte. Vielleicht darf die Jelinekforschung ja auf eine Fortsetzung von Annuß selbst hoffen.

Denn der Forscherin gelingt es hervorragend, in der Stimmenvielfalt von theoretischen Texten und Sekundärliteratur zu Jelinek ihre eigene wissenschaftliche Stimme zu erheben. Natürlich werden zwischendurch auch andere Stimmen laut, Bettina Menke und Anselm Haverkamp beispielsweise dürften Evelyn Annuß wesentliche theoretische Grundlagen für ihre Arbeit vorgesagt haben. Und das ist auch gut so. Die vielen Stimmen, welche Annuß für ihre Studie herangezogen hat, tragen ja schließlich auch zu jener Komplexität bei, durch welche die Arbeit besticht. Dass die Forscherin die eigene Zitierpraxis in besonderem Maße reflektiert, liegt bei einer Arbeit, die sich mit sprechenden Instanzen auseinander setzt, wohl auf der Hand und damit ist Evelyn Annuß‘ Publikation auch von wissenschaftstheoretischem Interesse.