Ergebnis dieser Reisen waren zwei Publikationen: Zum einen dieser Fotoband von Kaindl mit Texten von Gauß, zum anderen ein 2001 erschienenes Buch mit Reisereportagen von Gauß und Fotos von Kaindl, das interessanterweise Die sterbenden Europäer heißt.

Fotograf und Autor führen uns zu den Sepharden in Sarajevo: Juden, die 1492 aus Spanien vertrieben wurden und sich über ganz Europa verstreut niederließen. Eines dieser Zentren war Sarajevo. Während des Zweiten Weltkriegs wurden viele von ihnen deportiert und ermordet. Nach dem Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren wanderte eine große Schar nach Nordamerika aus. Heute sind nur mehr wenige Hundert Sepharden übrig geblieben.

An der Grenze zwischen Slowenien und Kroatien haben sich die Gottscheer angesiedelt – ehemalige arme Bauernfamilien aus Osttirol und Kärnten. 26.000 zählten sie in ihrer besten Zeit, heute sind es nur mehr wenige Hundert, die das Gottscheberische, einen Seitenzweig des Mittelhochdeutschen, sprechen.

Weiter geht die Reise zu den Arbëreshe von Kalabrien, Albanern, die im 15. Jahrhundert in den Süden Italiens geflüchtet waren. 100.000 soll es heute noch geben, der italienische Staat erkennt sie als Minderheit an.

In der Lausitz, im Osten Deutschlands, leben die slawischen Sorben. 60.000 zählen sie heute, sie haben eigene Schulen, doch auch hier zerfällt die Gruppe.

Zuletzt geht es zu den Aromunen von Mazedonien, die aber auch in Rumänien, Griechenland, Albanien, in Serbien und Bulgarien leben. Ihre Sprache ist Süddonaulatein, wie sie einige aromunische Autoren stolz bezeichnen. Als Handelsvolk haben sie nie einen eigenen Staat angestrebt, sondern sich mit den verschiedenen Nationalitäten arrangiert.

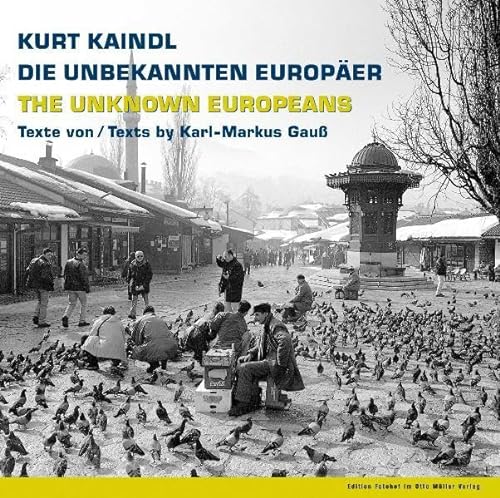

Kaindl hat stille Schwarzweißfotografien gemacht, ruhend, Zeugen des Verfalls: Ruinen, Grabsteine. Viele Minderheiten leben in kargen Gegenden, Verbannungsorte, wenig fruchtbar, hart. Man merkt den Menschen diese Mühsal an. Viele alte Menschen sind auf den Fotos zu sehen, weil sie sich noch als Hüter der Tradition verstehen. Die Jungen suchen sich andere Identitäten, im Fernsehen, in der Werbung. Die Gesichter sind zumeist freundlich, aber nicht gelöst, sie spiegeln das Wissen um ein Ende wider. Ruinen, Friedhöfe, Interieur, unspektakulär, behutsam. Kein geiler Forscherdrang, die letzte Sensation herauszuholen, sondern Versuch, die Intimität, die Distanz zu wahren. Kaindl erzählt in seinen Fotografien von Gewalt, vom Assimilierungsdruck, aber auch von Resistenz. Er zeigt Orte, die außerhalb unserer Zeitrechnung und Wahrnehmung liegen.

Kaindl und Gauß öffnen dem Betrachter behutsam den Blick für das Wesen der fünf Minderheiten und legen in Fotos und Texten ein leises, aber starkes und überzeugendes Plädoyer für das unbekannte Europa – jenseits von Maastricht und Brüssel – vor.