Interessant ist schon die Entschehungsgeschichte, die vor Augen führt, was zusammen kommen muss, damit Initiativen wie das Künstlerdorf in geografischer Extremlage unmittelbar neben dem Eisernen Vorhang Wirklichkeit werden. Im konkreten Fall hießen 1964 die Zutaten für die Erhaltung und Renovierungen eines südburgenländischen Streckhofs: Ein engagierter, umtriebiger Lokalkünstler wie Feri Zotter, der von vornherein kein Heimatmuseum, sondern ein Altelierhaus im Auge hatte; ein kunstbegeisterter Kulturbeamter wie der damalige burgenländische Landeskonservator und spätere Direktor des Wiener Zwanziger Hauses Alfred Schmeller; ein politisches Klima der Öffnung und des Aufbruchs; eine offene und aktiv teilnehmende Bevölkerung und ein politischer Funktionär wie Alfred Sinowatz, der dann am 8. Juni 1968 das erste Atelierhaus eröffnete. Dass Feri Zotter und Alfred Schmeller sich späterhin verfeindet haben, war für die weitere Entwicklung des Projekts sicherlich nicht förderlich.

Doch zunächst begann über etwa zwei Jahrzehnte eine Erfolgsgeschichte, vorangetrieben von den zahlreichen KünstlerInnen, die sich in den kommenden Jahren in der Region beheimateten. Der erste war Walter Pichler 1972, es folgten Martha Jungwirth, Giuseppe Sinopoli oder Kurt Kocherscheidt. Der erste Gast im Atelierhaus war der Holzschneider Johannes Wanke, und der zweite Peter Handke – gemeinsam mit Peter Pongratz –, der mit seinem Roman „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ die bis heute „gültige“ (topografische) Vermessung der Region vorgenommen hat, inklusive einem Porträt der legendären Gastwirtin London-Pepi, die Handke als Hertha verewigt hat. Auch die Verfilmung durch Wim Wenders 1971, nur ein Jahr nach Erscheinen des Buches, erfolgte an den originalen Schauplätzen.

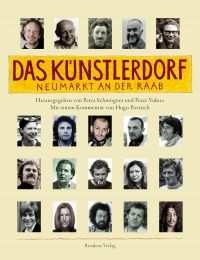

Wer heute den Ort besucht, bekommt von noch lebenden Zeitzeugen gerne diese Geschichten erzählt – und auch das Bild, mit dem sich Handke in das Gedächtnis der Bewohner eingeschrieben hat: mit wehenden Mantelschößen und wehenden Haaren hoch aufgerichtet auf einem Fahrrad durch die Gegend streifend – so ist er auch auf einer von Eduard Sauerzopfs Zeichnungen im Archiv des Künstlerdorfs zu sehen (sie ist im Buch nicht abgebildet). Spannend machen den Band die vielen unbekannten Fotos aus Privatbesitz, etliche davon – und das ist besonders nett – dokumentieren die vielfältigen Bau- und Versorgungsaktivitäten der Dorfbewohner. Etwa jene von Minna Zotter, in deren „Karawanserei“ nicht nur Tag und Nacht KünstlerInnen versorgt wurden, sondern die auch stets die Mischmaschine bediente, um die neuen Bauvorhaben ihres Gatten Feri und der anderen Herren des Kulturvereins in die Tat umsetzen zu helfen. Der Nachteil dieser überwiegend privaten Bildquellen ist eine nicht immer optimale Bildqualität und leider wurde bei Gruppenbildern oft kurzerhand auf detaillierte Bildunterschriften verzichtet. Dafür gibt es viele schöne Reproduktionen aus den Gästebüchern und aus der Porträtsammlung des ortsansäßigen Künstlers Eduard Sauerzopf, der viele der Gäste liebevoll betreute und vom Kontakt mit den Künstlern für seine eigene Arbeit auch profitierte. Die noch stark verstrichelte Skizze zu Peter Handke steht in keinem Vergleich zur klaren, strichsicheren Skizze von Alfred Sinwoatz an der Staffelei. Es war eine Initiative Alfred Schmellers, Politiker unter dem Titel „Politiker malen“ vor Ort einzuladen. Schmellers Intention war, verknöcherte Kulturbürokraten mit den Anforderungen der Kunst vertrauter zu machen; gekommen sind zwar eher die unverknöcherten wie eben Sinowatz oder die damalige Vizebürgermeisterin von Wien, Gertrude Fröhlich-Sandner, aber die Idee war trotzdem gut.

Was die Kunst betrifft, sind in den 1970er und 1980er Jahren alle gekommen, die heute Rang und Namen haben, und bei den SchriftstellerInnen war es nicht anders. Zu Gast waren neben vielen anderen Gerhard Roth, Friederike Mayröcker, H.C. Artmann, der hier an „Unter der Bedeckung eines Hutes“ arbeitete wie Ernst Jandl an seinen „Humanisten“, Alfred Kolleritsch kam genauso wie eigentlich die gesamte sogenannte „Grazer Gruppe“. Wilhelm Pevny arbeitete hier mit Peter Turrini, und ein später Gast war noch 1993 Werner Schwab.

Die großen Zeiten des Künstlerdorfes neigten sich dann bald einem vorläufigen Ende zu, der Kurs schwenkte genau auf die Horrorvorstellung der Gründerväter Zotter/Schmeller ein: Hobbykurse ohne den Anspruch, lebendige Kunst ins südliche Burgenland zu holen.

Viele Details der Geschichte und vor allem die Stimmung im Künstlerdorf lassen sich anhand der montierten Interviewausschnitte nachvollziehen, manches nicht. Es ist das alte Problem der Oral history, die vorgibt, in das Material nicht einzugreifen und auf Kommentierung zu verzichten, mit der Auswahl der Passagen aus den über 100 geführten Interviews aber zugleich eine sehr rigide Regie führt. Vielleicht war es bei der Fülle des Materials und wohl auch bei den differenten Interessenslagen der Involvierten nicht anders möglich, als Widersprüche – gerade in strittigen Fragen – einfach stehen zulassen. Für den Literarhistoriker mag das den Wert als historische Quelle ein wenig mindern, die Lektüre des Bandes aber bleibt dennoch anregend. Ein wenig mag das Konzept auch dem Zeitgeist verbunden sein, dem es ja weniger um das Herausarbeiten von „Wahrheiten“ geht, als um eine unterhaltsame „Gefällt mir/gefällt mir nicht“-Dramaturgie.

Eindeutig Wert gelegt aber hat das Herausgeberteam darauf, unter der bedeutsamen Oberfläche der Prominenz das Leben im Dorf und auch das der Angehörigen der „Stars“ zumindest präsent zu halten. „Als Kulturmanager war Papa ein Kapazunder, als Vater war er leider eine Vorgabe“ (S. 23), wird Alfred Schmellers Tochter Sabine zitiert. Dieser Aspekt, genauso wie die oft großflächige Absenz der Frauen in der Kutlurhistorie, zählen durchaus zu den Dimensionen, die in Walter Benjamins vielzitiertes Diktum mit hineingelesen werden können: „Die jeweils Herrschenden sind aber die Erben aller, die je gesiegt haben […]. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.”