Was Werner Schwab unter „covern“ eines klassischen Stoffs versteht, ist im Stück Faust :: Mein Brustkorb : Mein Helm wohl am extremsten ausgeführt. Schwab instrumentiert nicht nur neu und versetzt in die Gegenwart, das ist die Arbeit eines Regisseurs, Schwab holt weiter aus und lässt seinen Sprachhammer krachend niedersausen auf Faust, Mephisto und Co. Was bleibt, hat mit dem Ausgangsstück keine Ähnlichkeit mehr. Das war das Ziel, das ist gelungen. Wie schon Günther A. Höfler in seinem Aufsatz „Des Pudels Schwanz – ‚Der Arsch das Chaos und die Theorie'“ im Werner Schwab Dossier 16 hervorgehoben hat, ist Schwabs Punkcoverversion des Faust-Stoffes etwas näher zu kommen, wenn man Hans-Thies Lehmanns Thesen zum postdramatischen Theater zu Rate zieht.

Lehman zufolge ist postdramatisches Theater dadurch charakterisiert, dass die Prinzipien von Narration und Figuration sowie die Ordnung der Fabel schwinden und die Sprache sich verselbständigt. Die Sprache ist Bestandteil der Theatralik, nicht die Figuren sprechen, sondern die Sprache spricht für sich selbst. Und die Sprache wird nach allen Regeln der schwabschen Kunst gebrochen. So spricht beispielsweise Faust auf Seite 69:

„Der täglich Laufsteg ist ein Psychotop / wo Popanz Wagner mir die Schulter klopft / der Famulus / der Untertrottel / geschmeißvoll lebt so einer eine Strecke lang / und heißt die Strecke spurig Weg / Doch jeden Drechmenschs Nachteil beködert einen Vorteil / Jetzt hat er mich erschreckt und aus der Trauer auferweckt“

Schwab bedient sich der Travestie, schlägt einen hohen Ton an und dann flugs wieder einen Haken. Schwab thematisiert das auch und diese Selbstreflexifität trägt nur noch mehr dazu bei, dass es ihm gelingt, den geschraubt lyrischen Duktus ganz und gar zu verhöhnen. Schwab geht es darum, „die ganze Scheiße noch einmal an-, fertig- und niederzuerzählen“ (60), so steht es unter „Sprache“ in den Regieanweisungen.

Der Vorlage ähnlicher ist Der reizende Reigen nach dem Reigen des reizenden Herren Arthur Schnitzler. Schwab übernimmt die Anzahl der Figuren und auch das Milieu, drischt jedoch nicht ganz so heftig auf die Sprache ein. Es entsteht so eine Paraphrase, die zwar als Neuschöpfung betrachtet werden kann, doch man kann das auch anders sehen. So – also anders – wurde es gesehen, als das Stück im März 1995 im Zürcher Schauspielhauskeller uraufgeführt wurde. Beziehungsweise als die Premiere zur „privaten Party für alle Freundinnen und Freunde des Hauses“ wurde, weil das Kantonale Obergericht einem Einspruch des Frankfurter S. Fischer Verlages (Rechtsnachfolger von Arthur Schnitzler) stattgegeben hatte. Kein Skandal aus sittlichen, sondern ein Skandälchen aus urheberrechtlichen Gründen, weil in der Schweiz nur eine fünfzigjährige Schutzfrist für das Copyright galt. Interessanterweise verzichtet Schwab ausgerechnet im Reigen weitgehend auf das übertrieben Derbe und Fäkalische. Er legt den Figuren vielmehr ein äußerst witziges Schwabisch in den Mund und liefert einen genialen Regieeinfall: „Alle männlichen Figuren haben abschraubbare Geschlechtsteile. Alle weiblichen Figuren haben austauschbare Muttern.“ (6) Somit ist nicht nur die Sprache, sondern auch der Sex entpersonalisiert, was bleibt, ist ein unterhaltsames Treiben mit Sprach- und Geschlechtsteilen bei gleichzeitiger Kritik der zunehmenden Kontaktlosigkeit.

„Ich bin kein schönes schnelles Auto, ich bin ein waschechter Angestellter. Ich bin durch und durch gut angestellt und ich bin mir zu jung und schlank und zu gut ausgelastet, auf daß ich mir schon eine Bezahlung leisten müssen täte für die Witze in der Geschlechtlichkeit.“ (7)

Nicht um die „Witze der Geschlechtlichkeit“, sondern um den Krieg zwischen Griechen und Trojanern geht es im Shakespeare Stück Troilus und Cressida, das in der Schwab Bearbeitung zu Troiluswahn und Cressidatheater wurde. Nach acht Probetagen warf man am Hamburger Schauspielhaus das Handtuch. Schwabs Auftragswerk erwies sich als unspielbar und wollte es sein. Troiluswahn und Cressidatheater will kein Stück, will radikal unzugänglich sein. Im Geschehen eine Schauspieltruppe, die Shakespeares Drama probt „tatsächlich und aus ziemlich unerfindlichen Gründen“ (123).

Lustlose Darsteller von lustlosen Kriegern, die nicht an ihre Rolle glauben – „Kommt diese Geschichte nie in Gang?“ (126) – und zudem alle zwei Rollen zu spielen haben. Die Theaterrealität wird dem Stück entzogen, was bleibt ist wieder mal die Sprache und ja, die macht immer wieder, was Schwab will: „Also, meine Gehirnverdauung ist belastet von der paralysierend schönen Schönheit Cressidas, die in meinem bilderflutkatastrophierten Kopf einen noch stetiger tropfenden Hintern ihr schwerbewaffnetes Eigenheim heißen kann als Helena und von ihrem Geschicklichkeitsonkel Pandarus anverpriesen wird wie ein metaphysischer Globalstaubsauger. Richtig?“ (127)

Lesend hangelt man sich von einem „Bettschwanzgelage“ zum nächsten „Arschbackenzwilling“, vom „Stuhlgang der Hexe“ zum „Rindfleischhirn“ und ist dazwischen froh, wenn auch die Figuren ihre Probleme haben: „Äh, das hab ich selberseitig jetzt nicht mehr ganz begriffen mit mir.“ (158) Auch gelegentliche Ordnungsrufe helfen da nicht: „Ruhe im Shakespearestück.“ (136) Wenn es aber Schwabs Absicht war, eine Ausdrucksart für den Krieg zu finden: „Krieg ist Delirieren aller anwesenden Stoffe, und das ist das Gerechtigkeitsferment innerhalb des Krieges.“ (159) – dann ist ein Scheitern im Aufführen und auch Lesen dieses „Spiels“ wohl Teil desselben.

In Schwabs letztem Stück schließlich lautete der Auftrag, ein Stück über die Kindheit der Mariedl aus den Präsidentinnen zu verfassen. In Antiklimax begegnet man Mariedls Vater, Mutter und Bruder. Es geht um die Häßlichkeit. „Der beste Menschenfreund des Menschen ist die Häßlichkeit der Häßlichkeit.“ (230)

Es wird innerfamiliär eine himmelschreiende Todessehnsüchtigkeit an den Tag gelegt, eine widerwärtig abartige Verkommenheit und Sexbesessenheit. „Hauptsache, es tut weh.“ (209) Antiklimax ist voll von Niedertracht und Ekel, Schamlosigkeit und Brutalität, Blut, Scheiße und Schande. Ein Hilfeschrei aus einem Trümmerhaufen. „Wie ist es ihnen bloß mißlungen, so niederorthodoxe Menschlinge zu züchten. Das waren sicherzu Dickdarmschwangerschaften, oder nicht? […] Also haben wir ein Männchen und ein Weibchen gebaut auf daß es werde, wie es war, bevor es so werden mußte, wie es ist.“ (214) Es wird einem fast schlecht, so gut ist das umgesetzt.

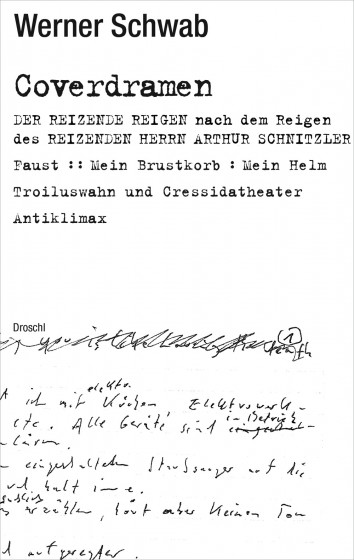

Überdies wie immer äußerst lesenswert auch die Editorische Notiz (von Lizzi Kramberger und Ingeborg Orthofer). Darin erfährt man beispielsweise, dass Schwab sehr ungern mit Schreibmaschine schrieb, dass Antiklimax nur in handschriftlicher Form vorliegt und demzufolge sicherlich noch Änderungen erfahren hätte in der Übertragung. Im Nachwort bezeichnet Eckhard Schumacher die Coverdramen Schwabs als lediglich vermeintlich destruktiv. „Die Vorlagen werden nicht systematisch durchgearbeitet, sondern parasitär befallen und auf zunächst nicht vorhergesehene, aber gerade deshalb produktive Weise verwendet. (245) Schumacher rückt Schwabs ästhetisches Verfahren in die Nähe von Free-Jazz-Improvisationen und Störsignalaktionen à la Einstürzende Neubauten (mit denen Schwab im Sommer 1992 einige Zeit auf einem Bauernhof im Waldviertel verbrachte, wie wiederum der editorischen Notiz zu entnehmen ist).

Und so bietet sich abschließend ein Medienwechsel und Anspieltipp an:

Einstürzende Neubauten: „Für wen sind die Blumen?“

– Eindeutig für die Herausgeberinnen der Werkausgabe!