Philippe Ruault, der Photograph des Bandes, hat es trotzdem gewagt, hat versucht, die Essenz des Loos’schen Werkes mittels klein- und großformatiger Aufnahmen einzufangen: die besondere Qualität von Licht, Struktur und Oberfläche, die besondere Atmosphäre, die über die Zeiten erhalten gebliebene Wohnqualität. Was Ruault in den Bildern festhält, beschwört Ralf Bock, der als Architekt in Wien arbeitet, seit 2001 über Loos forscht und Gründer der Adolf-Loos-Gesellschaft ist, in den Texten, seinen eigenen Ausführungen und mit Hilfe von Zitaten aus Loos-Artikeln und Loos-Essays. Loos verstand sich dezidiert nicht als einer der Architektenzunft (gegen die er gern polemisierte), sondern als Outfitter, der zusammen mit den Auftraggebern nach dem Besten suchte.

Weil es ihm um die stimmungsvolle Auswahl der Materialien und Möbel ging, und nicht um die eigene, narzisstische Genialität in der Produktion, liebte es Loos, sich vom Mainstream abzusetzen. Mode war verhasst, Originalität löste bei ihm Argwohn aus, die höchsten aller Güter waren ihm Angemessenheit und Hochwertigkeit. Er verehrte das Handwerk, und hier besonders das englische; er versuchte das Handwerk zu höchstem Niveau anzuspornen, setzte auf Langlebigkeit und beste Verarbeitung und meinte dabei Luxus und Sparsamkeit gleichzeitig zu erzielen. Kein Ramsch, keine Verbeugung vor gefälligem Chic. Loos hielt aristokratische Ideale hoch, griff auf traditionelle Materialien und Formen zurück und wollte die ganze Gesellschaft in diesen Snobismus einstimmen. Dazu brauchte er ein kritisches Publikum, durch die Einrichtung der „Wohnungswanderungen“ versuchte er die Leute zu erziehen.

Loos nutzte auch die schriftstellerischen Mittel, die ihm zur Verfügung standen. Er war nicht nur mit Karl Kraus und Peter Altenberg befreundet, sondern auch als Autor von beachtlicher polemischer Qualität hoch geschätzt und hofiert. Seine Essays, Aufsätze und Vortragstexte machten schon Furore, als er noch vor Beginn seiner Karriere als Architekt stand. Seine ersten Texte erschienen 1897 in der „Neuen Freien Presse“; als Amerika-Heimkehrer nahm er die Wiener Unsitten aufs Korn und scheute nicht davor zurück, sich prominente Feinde zu schaffen. Merkwürdig und doch signifikant: Loos hielt das Wort für überlegen gegenüber dem Bild. Die zwei Sammelbände zu Lebzeiten (davon einer 1931 im Brenner-Verlag Innsbruck), die gegen seine eigene Intention entstanden, zeugen vom hohen Ansehen seiner literarischen Produktion.

Auf sein Selbstverständnis als Erzieher geht auch Loos‘ Engagement in der Wiener Siedlungsbewegung zurück. Mit Gustav Scheu, dem Stadtrat für das Wohnungs- und Siedlungswesen, arbeitete er eng zusammen, zwei Jahre lang war sogar der Chefarchitekt der Siedlungsbewegung, beschäftigte sich mit der Funktionalität von kleinen Wohnküchen und Reihenhäusern, mit Gemüseanbau und Aborten mit Dungverwertung u.a.m.

Ein besondere Qualität von Loos‘ Arbeit war die gute Beziehung zu seinen Auftraggebern, mit denen er meist lebenslang ein vertrauensvolles Verhältnis unterhielt. Loos wollte den Erwartungen und dem Charakter der Bauherren dienen, versuchte seine Häuser und Einrichtungsarbeiten ihnen anzupassen, so dass sie Teil ihrer Individualität wurden. Die Bewohner sollten ihr Haus und ihre Wohnungseinrichtung als Teil ihrer Selbst begreifen und ihr Selbstbewusstsein damit stärken. Angesichts seines hinterlassenen Werkes ist es merkwürdig, dass Loos bis heute auf das Schlagwort „Ornament ist Verbrechen“ reduziert wurde und wird. Es stimmt, er war einerseits ein avancierter Pionier des Funktionalismus, andererseits hielt er wie besessen an der Qualität der architektonischen und handwerklichen Traditionen fest.

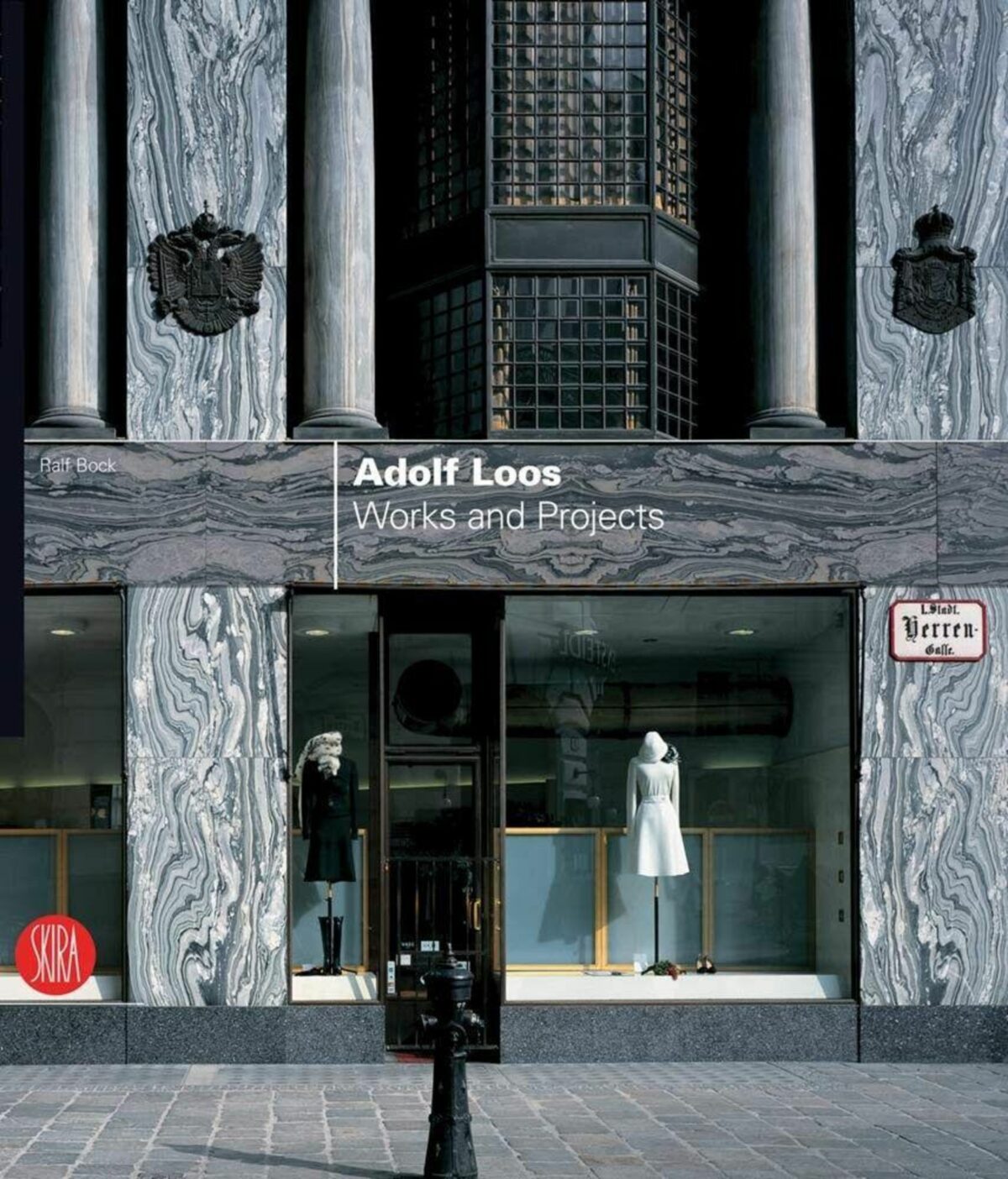

Eine besondere Qualität des vorliegenden Bildbandes liegt darin, dass er neunundzwanzig erhaltene Werke und ein Projekt (das Haus Josephine Baker) mit aktuellen und alten Bildern und sehr vielen Skizzen anschaulich vorstellt. Durch die Grundrisse gewinnt man einen genauen Eindruck von der Anlage der Bauten; Maße, Konstruktion, verwendete Materialien werden rubriziert. Sie beweisen, dass Loos zu Recht als eine Leitfiguren der Architektur des 20. Jahrhunderts gilt. Da der Residenz-Band von Rukschcio/ Schacherl derzeit vergriffen ist (und im Antiquariatshandel sauteuer gehandelt wird), darf Ralf Bocks Bildband als Werkmonographie trotz ihres stolzen Preises sehr empfohlen werden.