Das Forschungslabor der Kunstuniversität Linz setzt auf neuere Formen des Erinnerns und auf eine dezidierte perspektivische Erweiterung der Erinnerungskultur. Als die Idee aufkam, sich mit Comics und Graphic Novels auseinanderzusetzen, sei das für die Beteiligten der Kunstuniversität Linz Neuland gewesen, das sie mit Staunen betraten: Selbst wenn man den engeren Fokus auf Comics zum Thema Nationalsozialismus richte, sei die Fülle an Veröffentlichungen, die sich bis in die 1940er Jahre zurückverfolgen lassen, kaum zu bewältigen, so Koch. Allein zu Anne Frank hat der deutsche Kommunikationswissenschaftler und Comicforscher und -herausgeber Ralf Palandt an die 50 Comics zusammengetragen.

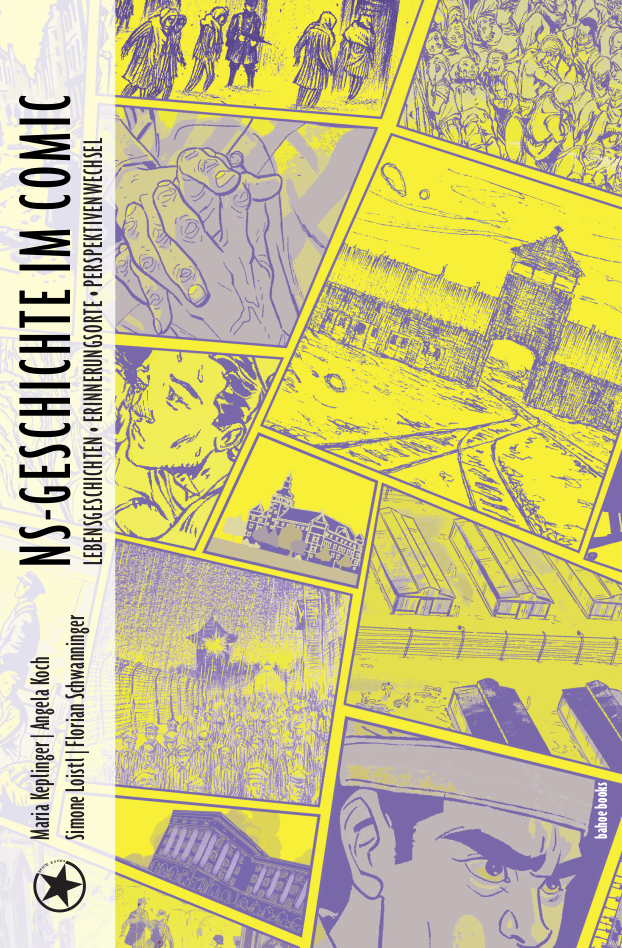

Der Sammelband NS-Geschichte im Comic: Lebensgeschichten – Perspektivwechsel – Erinnerungsorte erweist sich als Meilenstein. Der Band mit wissenschaftlichen Beiträgen von internationalen Expert:innen (Österreich, Deutschland, Polen, den Niederlanden und USA) legt einerseits einen Schwerpunkt auf Comics von österreichischen Zeichner:innen und auf Comics von internationalen Autor:innen, die sich in ihren Werken mit österreichischer Geschichte und österreichischen Erinnerungsorten (Mauthausen, Schloss Hartheim u. a.) befassen. Er zeigt andererseits eine beachtliche Verflechtung österreichischer Institutionen mit dem Medium Comic, die etwa vor einem Jahrzehnt noch nicht in diesem Maße vorhanden war. Abgesehen davon, dass die Konferenz von zwei österreichischen Forschungsinstitutionen ausgerichtet wurde, sind mittlerweile eine Reihe sehr bedeutender Comics zum Thema – von österreichischen wie von internationalen Zeichner:innen – in heimischen Verlagen (bahoe books, Luftschacht) erschienen, nicht zuletzt der Sammelband selbst. Das sind Signale einer Anerkennung des Mediums und ihrer Akteur:innen.

Die Beiträge behandeln aus verschiedenen interdisziplinären Blickwinkeln ein ganzes Bündel unterschiedlicher Fragen zum Thema, die sich teils mit bisher weniger beachteten nationalsozialistischen Verbrechen, mit Überlebensgeschichten von Kindern – den heute letzten Zeitzeug:innen –, mit dem Widerstand von Partisan:innen, mit der Internierung von Japaner:innen in den USA oder mit Geschichten von Täter:innen befassen. In anderen Aufsätzen geht es um die Rolle von Gedenkorten, Museen wie auch primären Lernorten und den pädagogischen und didaktischen Einsatz von Comics in der Bildungsarbeit.

Gleich zu Beginn widmen sich zwei Beträge (von Andrea Löw und Véronique Sina) in Zusammenhang mit der Comic-Anthologie Aber ich lebe – Vier Kinder überleben den Holocaust (C.H. Beck, 2022) von Barbara Yelin, Miriam Libicki und Gilad Seliktar ganz grundsätzlichen Fragen: „Warum Comics?“ und „Warum der Holocaust?“ (S. 11) Und wie steht es mit der Darstellbarkeit „des (vermeintlich) Un-Darstellbaren“? (S. 24) Obwohl etwa mit Bernard Krigsteins Master Race (1955) eine frühe meisterhafte Comic-Kurzgeschichte sich dieses Themas annimmt, ist der „Wendepunkt in der Wahrnehmung von Comics als ernstzunehmendes Medium der Annäherung an Geschichte“ (S. 11) erst mit Art Spiegelmans Maus – Die Geschichte eines Überlebenden (US-Originalausgabe 1986, 1991) anzusetzen. Die Autorinnen loten das Potential des Mediums aus, das es in Hinblick auf die Rekonstruktion von Erinnerung und die Vermittlung von so komplexen Themen wie dem Holocaust besitzt. In seiner Brüchigkeit, die sich aus den Lücken zwischen den Panels, dem „Rinnstein“, notwendigerweise ergibt, in seiner hybriden Verschränkung aus Text und Zeichnung und in seiner ständigen Vergegenwärtigung des handgefertigten Gezeichneten eignet sich das Medium besonders dafür, traumatische Erinnerungen auf mimetische Weise darzustellen.

In Zusammenhang mit den Comicarbeiten aus Aber ich lebe wird deutlich, wie grundlegend der Dialog zwischen Comicautor:innen und Zeitzeug:innen für derartige Projekte einerseits und die wissenschaftliche Absicherung andererseits ist, die hier durch die Zusammenarbeit eines interdisziplinären Forschungsteam beispielhaft geliefert wurde. Aus der Perspektive von Vermittler:innen und Leser:innen hebt Christine Gundermann allerdings die „notwendige Medienkompetenz“ (S. 188) hervor, die für Pädagog:innen sowohl an Gedenkstätten wie in Schulen von enormer Bedeutung ist und keineswegs vorausgesetzt werden könne. Die Lektüre von Comics bedarf eigener Fertigkeiten und sie bedarf der Kontextualisierung wie einer multiperspektivischen Betrachtung der jeweiligen Comics, womit eine Öffnung der Herangehensweisen und ständige Verschiebung der Blickwinkel bei der Analyse gemeint ist.

Brillante Beispiele derartiger Analysen finden sich in dem Sammelband mehrfach. Sie zeigen dabei stets auch unterschiedliche Fragestellungen und Zugänge auf. Gudrun Heidemann spürt in ihrem Beitrag zu Regina Hofers und Leopold Maurers Insekten (Luftschacht, 2019), der grafischen Aufarbeitung der Erzählungen ihres (Schwieger-)/Großvaters und bis zuletzt überzeugten Nazis, den vielen – auch überraschend ambivalenten – semantischen Ebenen der Insekten-Metapher nach, die ins Innere der Nazisprache führt. Neben Insekten ist ein Beitrag (von Johanna Lenhart) dem Comicstrip Herr Seicherl und sein Hund von Ludwig Kmoch gewidmet. Dabei handelt es sich um einen der allerersten Comics aus Österreich, der zwischen 1930 und 1940 im anfänglich sozialdemokratischen Kleinen Blatt fast zehn Jahre lang mit wenigen Unterbrechungen täglich erschien. Darin verbirgt sich allerdings auch das Problem: Der zuerst innovative Comic, der sich eindeutig kritisch gegen das rechte Lager positionierte, passt sich erschreckend geschmeidig den politischen Veränderungen an. Während Kmoch sich nach 1934 noch auf unverfängliche Themen zurückzieht, folgen 1938 eindeutig NS-konforme antisemitische Ausfälle.

Das andere Gesicht Österreichs in der Nazizeit zeigt sich in Thomas Fatzineks Die Schönheit der Verweigerung – Biographische Skizzen des Widerstands im Salzkammergut (Bahoe, 2018). Darin gelingt dem Zeichner, wie Barbara Eder ausführt, eine andere Sicht auf die Partisaninnen aus dem oberen Salzkammergut und dem Ausseerland. Der Comic verdeutlicht und würdigt die in Vergessenheit geratenen kämpferischen Leistungen der Frauen.

Wie subtil der Umgang mit genderspezifischen Fragen und intersektionalen, also durch mehrere Schichten überlagerte Rollen sein kann, zeigt auch Kalina Kupczyńska anhand ihrer Analyse der Comic-Biografie Alma M. Karlin – Weltbürgerin aus der Provinz (Übersetzung aus dem Slowenischen ins Deutsche von Erwin Köstler, Bahoe, 2020) von Marijan Pušavec und Jakob Klemenčič. Sie befasst sich mit den Ambivalenzen und Widersprüchen im Leben der schreibenden Weltreisenden sowie mit den Möglichkeiten, diese im Comic abzubilden – oder auch zu verspielen.

Dass der Comic wie jedes andere Medium das Potenzial zur kritischen Darstellung ebenso wie zum instrumentellen Missbrauch besitzt, deutet Ralf Palandts Überblick über Comics zu Anne Frank an. Seine etwas grobe Klassifizierung reicht von „Geschichts-Fantasiecomics“ (S. 53) bis hin zu „Geschichts-Propagandacomics“ (S. 62). Andererseits kann nationalsozialistische Vergangenheit durchaus auch in Mainstream-Comics thematisiert werden, wie Mastermind Harald Havas von ASH – Austrian Superheroes (seit 2017) mit einem Blick hinter die Konzeptionskulissen berichtet.

Konkrete Erinnerungsorte kommen in mehreren Beiträgen zur Sprache: Gregor Holzinger von der KZ-Gedenkstelle Mauthausen und Simone Loistl vom Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim vergleichen in ihrem Artikel Comics, in denen die NS-Verbrechen im Konzentrationslager Mauthausen und Gusen sowie in Schloss Hartheim dargestellt werden. Letztgenannter Ort war zwischen 1940 und 1944 eine der Tötungsanstalten, die vor allem in Zusammenhang mit der NS-Euthanasie, Tarnbezeichnung „Aktion T4“, stehen.

Gegenstand weiterer Analysen ist das Lager Westerbork, das während des Zweiten Weltkriegs über 100.000 Jüdinnen und Juden sowie Sinti:zze und Rom:nja in den Vernichtungslager deportiert hatte. Doch nach dem Krieg fungierte Westerbork hintereinander als Internierungslager für Menschen unter Kollaborationsverdacht, als Ausbildungsstätte für niederländische Soldaten und als Unterkunft für Rückkehrer:innen aus ehemaligen niederländischen Kolonien, bevor 1983 die Gedenkstätte Westerbork in der Nähe des ehemaligen Lagers gegründet wurde. Bas Kortholt zeichnet die Herausforderungen nach, welche sich offenbarten, als dieser mehrschichtige „Ort der Erinnerung mit vielen Bedeutungen“ (S. 204) zwischen Juli 2022 und November 2023 in den Mittelpunkt von Ausstellungen, Workshops, Vorträgen gerückt wurde. Doch gerade lebendige Auseinandersetzungen um einen Erinnerungsort erweisen sich für eine zeitgemäße Erinnerungskultur als besonders nützlich. Denn sie werfen notwendige Fragen auf: Welche Opfergruppen werden marginalisiert, welchen Platz nehmen Täter:innen in unserer Auseinandersetzung ein und was können wir durch die Beschäftigung mit historischen Tätergruppen für unsere Gegenwart lernen?

In diesem Kontext verortet ist auch die animierte Dokustory His Name Is My Name, die im Rahmen des internationalen Projekts Houses of Darkness entstanden ist und an dem auch die Gedenkstätte Westerbork beteiligt war. Die auf Instagram veröffentlichte Serie des niederländisch-amerikanischen Künstler:innenpaars Eline Jongsma und Kel O’Neill wurde vom slowenischen Illustrator Jure Brglez gestaltet und erzählt die über Generationen verdrängte, verschwiegene und in Folge vergessene Geschichte des Urgroßvater Jongsma, der ein Nazi und niederländischer Kollaborateur war. Angela Koch und Bas Kortholt zeigen jeweils anhand von His Name Is My Name, wie darin „vielfältige Formen von Täterschaft“ (S. 219) in einer oft übersehenen Verknüpfung von Nationalsozialismus und Kolonialismus sichtbar gemacht werden und wie relevant im Zusammenhang mit Erinnern der Bezug zu gegenwärtigen Generationen ist.

Fast schon bizarr erscheint dagegen Jeff McLaughlins Schilderung der Querelen zwischen Dina Babbitt und dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau, bei denen es um die Rückgabe von Originalkunstwerken aus der Lagerzeit geht. Der Beitrag rückt auch einen vielleicht weniger bekannten Zug des ehemaligen Comicredakteurs von Marvel Comics, Stan Lee, ins Licht, der sich mit Nachdruck hinter die Agenda der Zeichnerin Babbitts stellte.

Schließlich hat die legendäre US-amerikanische Zeichnerin Trina Robbins in diesem Band einen prominenten Auftritt, die allerdings vor der Veröffentlichung am 10. April 2024 im Alter von 85 Jahren verstarb. Robbins Verdienst war es auch, die aus Österreich stammende und vor den Nazis geflüchtete Comic-Künstlerin Lily Renée in Erinnerung gerufen zu haben. Sie war eine der ersten Comiczeichnerinnen, die im Zweiten Weltkrieg zum Zug kamen, weil viele Zeichner an einer anderen Front kämpften.

Insgesamt beschert der Sammelband eine anregende Lektüre. Stiefmütterlich wurden allerdings ausgerechnet die Abbildungen aus Comics bedacht: Die zahlreichen Beispiele, die schließlich den Leser:innen die Möglichkeit bieten sollten, Beobachtungen, die in den Analysen gemacht werden, zu überprüfen oder nachzuvollziehen, sind leider in einer gänzlich unlesbaren Größe abgebildet. Das bleibt ein Wermutstropfen.

Martin Reiterer, geb. 1966 in Meran. Studium der Germanistik und Philosophie in Wien und Berlin. Lehrer für Deutsch als Fremdsprache und freier Journalist (u. a. Der Standard, Augustin, springerin, wespennest). Lebt und arbeitet in Wien. Publikation: Comicland Österreich, in: Literatur und Kritik, Nr. 525/526 (Juli 2018).