„Almancı“ ist ein türkisches Wort und heißt übersetzt „Deutschländer“. So bezeichnen Türk:innen Verwandte und Freunde, die, meist als sogenannte Gastarbeiter, in deutschsprachige Länder zogen und hier mit der Hoffnung auf ein besseres Leben einen Neuanfang wagten. Das Wort bezieht sich auch auf deren Nachfahren in zweiter und dritter Generation, die in Österreich, Deutschland oder der Schweiz aufgewachsen sind und da leben. „Deutschländer“ sind mit mannigfaltigen Herausforderungen konfrontiert. Sie besitzen zwar kulturellen Reichtum, weil sie zwei Kulturen, die deutsche und die türkische, kennen und von beiden beeinflusst worden sind. In der Praxis erweist sich dieser aber oft als Nachteil, als säßen sie ständig zwischen zwei Stühlen. So werden sie in der Türkei als die anderen wahrgenommen, die ihre Heimat aufgaben und nicht mehr dazugehören, während sie in den Ankunftsländern oft die Fremden bleiben, auf die man herabblickt. Und sie müssen sich mit Vorurteilen, struktureller Benachteiligung und alltäglichen Rassismen auseinandersetzen.

In den letzten Jahren gab es einige Werke der Gegenwartsliteratur, die sich mit dieser Thematik befassten. So hat Dinçer Güçyeter in Unser Deutschlandmärchen vom Schicksal seiner Mutter erzählt und davon, welche Herausforderungen sie in Deutschland zu meistern hatte. In diesem Roman, der 2023 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde, spricht ein Vertreter der zweiten Generation, der Sohn einer hart arbeitenden Migrantin, die ihren Teil zum deutschen Wirtschaftswunder beigetragen hat. Der Autor zeigt aus eigener Erfahrung, was dieses Miterleben für sein eigenes Aufwachsen, seine Erwartungen und Träume sowie für die seines Bruders bedeutete und wie es bis heute nachwirkt.

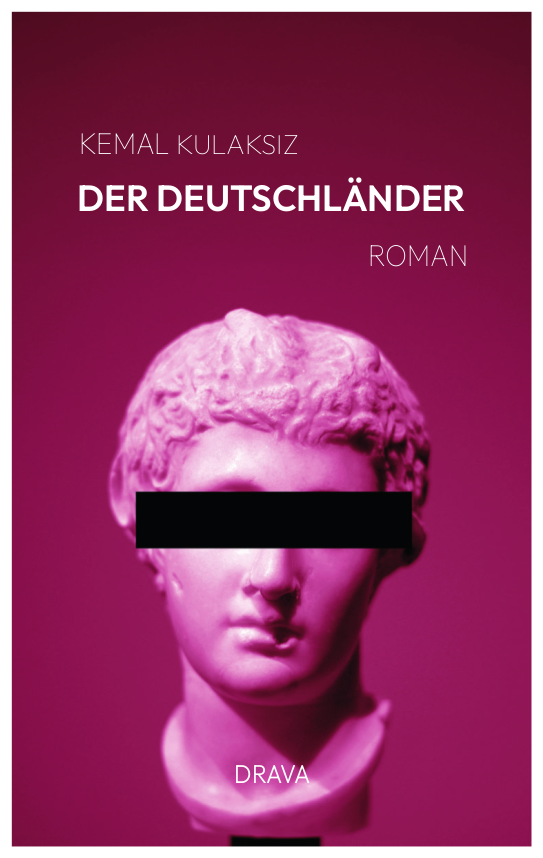

Auch bei Kemal Kulaksız geht es um Herkunft, Zugehörigkeit, Familie und Identität. Sein Debütroman Der Deutschländer erzählt von einem Vertreter der dritten Generation, von der die meisten der zugewanderten Familien hoffen, ja erwarten, dass sie es im neuen Land endlich schaffen und Erfolg haben wird. Im Mittelpunkt steht Kâmuran, dessen Vorname man mit „jemand, der sein Ziel erreicht hat“, aber auch mit „glücklich“ übersetzen kann. Doch der Mann um die 30 ist alles andere als glücklich und verliert, wie uns der Roman bildstark zeigt, die Vorstellung eines Lebensziels aus dem Blick, das er erreichen kann und will.

Das Buch beginnt mit einer überstürzten Flucht aus Wien, jener Stadt, in der Kâmuran aufgewachsen ist. Nach einem dramatischen Vorfall reist er nach Istanbul, fürchtend, dass man ihn schon bei der Einreise am Flughafen verhaften wird. Er landet schließlich in der Wohnung seiner eigenwilligen Großmutter Hatice, deren Alltag von ihrem Putzwahn und ihren Gebeten geprägt ist. Allmählich kommen die beiden ins Gespräch, wenn es auch manches gibt, das sie aussparen. Durch diesen Austausch, aber auch durch Kâmurans Erinnerungen, Träume und seine Begegnungen in Istanbul entwickelt sich in einem szenischen Wechsel von Vergangenheit und Gegenwart allmählich ein Leben vor unseren Augen, das an einem Scheitelpunkt angelangt ist.

Kâmuran wurde schon in der Schule gemobbt, wo man ihn lehrte, „sich für sein Türkendasein zu schämen“ (S. 54), und bekommt auch an der Universität vermittelt, dass er nicht dorthin passt. Er ist der Erste der Familie, der studiert, und steht vor seiner Masterarbeit. Der junge Mann will den akademischen Titel als Beweis, „dass er nicht zum migrantischen Pöbel gehört“ (S. 122). Doch er schafft es nicht, mit dem Schreiben zu beginnen, weil ihn „Angstzustände“ (S. 28) am Computer überfallen.

Die Familie wiederum erwartet, dass er bald Kinder in die Welt setzt. Kâmuran hingegen ist schwul und will keine Kinder, weiß aber auch, dass seine Familie diese Tatsache genauso wenig akzeptieren wird wie das muslimisch geprägte Umfeld. Die abweisende Reaktion seiner Mutter bestätigt ihn darin, und so flunkert er, dass er mit einem Mitstudenten in einer WG wohne. Seine Beziehung zu Kilian war einst leidenschaftlich und ist mittlerweile abgekühlt. Eines Tages findet Kâmuran ihn nach einem Suizidversuch und gerät außer sich. Als Kilian ihn am Unterarm verletzt, schlägt er ihm reflexartig die Faust ins Gesicht. Er sieht ihn in seinem Blut liegen, glaubt, dass er ihn getötet hat, und flieht.

Kilian schickt ihm Nachrichten, bleibt ihm auch durch die schlecht heilende Wunde am Unterarm in Istanbul präsent. Doch er will ihn nie wieder sehen. Kâmuran hat Sex mit einem Bekannten in dessen verdreckter Wohnung und fühlt sich danach besudelt. Er erinnert sich an sexuelle Kontakte als Jugendlicher zu deutlich älteren Männern, bei denen er flüchtig Nähe fühlte, aber auch an sexuelle Übergriffe einer Cousine.

Kâmuran ist kein Sympathieträger. Er stiehlt seiner Großmutter Geld, zeigt wenig Empathie und kaum Interesse an anderen, auch der Selbstmord eines Bekannten in Istanbul lässt ihn kalt. Er ist voller Vorurteile und wertet gern ab, etwa wenn er über Angler an der Galatabrücke denkt, „vermutlich Pensionisten, die ihre letzten Tage im Diesseits absaßen“ (S. 11). Er wird gewalttätig, verpasst einem Obdachlosen „einen Tritt ins Gesicht“ (S. 132) und bewirft einen behinderten Hund mit Steinen. Doch der Autor lässt uns begreifen, warum sein Deutschländer so agiert, dessen Gedanken ständig um das eigene Leid kreiseln und in einer Spirale aus Scham und Selbstbewusstsein ins Ausweglose driften. Er fühlt sich „[e]insamer als ein einzelner Tautropfen“ (S. 25), erkennt, dass er „schon sein ganzes Leben lang allein gewesen“ (S. 25) ist. Kâmuran erinnert sich an die Wutanfälle seines Vaters, den ständigen Streit seiner Eltern, das Nebeneinander der Geschwister, das Fehlen von Freund:innen. Es gibt niemanden, mit dem er über seine Nöte, Bedürfnisse sowie seine Angstzustände und Panikattacken, die ihn paralysieren, sprechen kann.

Durch die alltäglichen Gespräche bildet sich ein zartes Naheverhältnis zur Großmutter, die ihm erzählt, wie es die Familie nach Österreich verschlagen hat und welch hartes Leben sie als Gastarbeiter zu meistern hatten. Kâmuran fragt nach, will diese Geschichten über seine Wurzeln und seine Herkunft kennenlernen. Als Hatice eines Tages akut erkrankt und ins Krankenhaus gebracht wird, bricht auch dieser Halt weg und der Enkel kommt an eine Grenze, deren Überschreiten im Roman allerdings ein wenig zu vorhersehbar gerät.

Kemal Kulaksız gelingt mit Der Deutschländer ein beeindruckendes Buchdebüt, in dem er einen Vertreter der dritten Generation in den Mittelpunkt stellt. In bildreicher, dichter Sprache erzählt er von einem, der, innerlich zerrissen, sein sehnsüchtig verfolgtes Ziel nicht erreichen kann und daran zerbricht. Kâmuran wird zerrieben von gesellschaftlichen und familiären Erwartungshaltungen, von denen er sich nicht befreien kann, obwohl sie mit seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen unverträglich sind.

Was das Buch darüber hinaus interessant macht, ist, wie der Autor generationelle Zusammenhänge darstellt. Im Gespräch wirft Kâmuran seiner Mutter Safiye unter anderem vor: „Du akzeptierst uns nicht, nicht so wie wir sind, sondern möchtest deine eigene Vorstellung von uns“ und sie wolle ihre Kinder „modellieren wie einen Tonklumpen“ (S. 191), was nicht gelingen kann. Der Autor zeichnet eine patriarchale Gesellschaft nach, die abweichendes Verhalten nicht akzeptiert, zeigt Ehemänner, die unzuverlässig, manchmal gewalttätig sind und lieber ihrer eigenen Wege gehen. Und er kreiert zwei starke Frauenfiguren, Hatice sowie deren Tochter Safiye, mit ihren je eigenen Egoismen, Ansichten und Opfermythen, die beide unter zum Teil prekären Bedingungen leben müssen und dabei verhärten. Sie sind es, die ihre Familien zusammenhalten, die Last eines hoch gehaltenen Idealbildes der muslimischen Familie auf ihren Schultern tragen und am Ende Scherben in der Hand halten.

Man hätte dem Buch allerdings ein aufmerksameres Lektorat gewünscht, das manche Fehler und ein paar übertriebene Formulierungen vor Drucklegung bereinigt hätte. Doch das ist ein kleinlicher Einwand angesichts dieses sehr eindrücklichen Debüts!

Monika Vasik, geb. 1960, Studium der Medizin an der Universität Wien, Promotion 1986; Lyrikerin, Rezensentin, Ärztin; Literaturpreise u. a. Lise-Meitner-Preis 2003, Publikumspreis beim Feldkircher Lyrikpreis 2020; Mitbegründerin und bis 2022 Mitverantwortliche der Poesiegalerie; mehrere Lyrikbände, zuletzt: hochgestimmt (Elif Verlag, 2019) und Knochenblüten (Elif Verlag, 2022). www.monikavasik.com